在探討國家經濟社會發展的核心策略時,守正創新的概念被頻繁提及。真正的創新,需建立在對客觀規律的深刻理解和尊重之上,方能取得預期成效,否則可能適得其反。以新能源汽車產業為例,守正則意味著市場提供的產品需在安全性、質量及用戶滿意度上達到更高標準。

近期,國內汽車行業發生的幾起事件,從正反兩面凸顯了守正創新的重要性。正面案例如工信部發布的汽車輔助駕駛技術應用安全規范及隱藏式車門把手設計制造技術要求,這些舉措受到業界廣泛好評,有望為中國智能網聯汽車的安全性和高質量發展注入新動力。

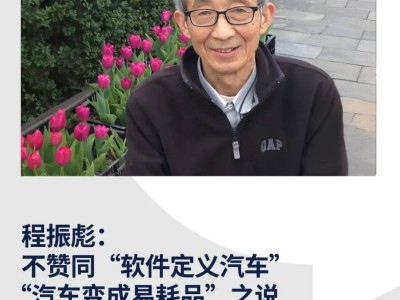

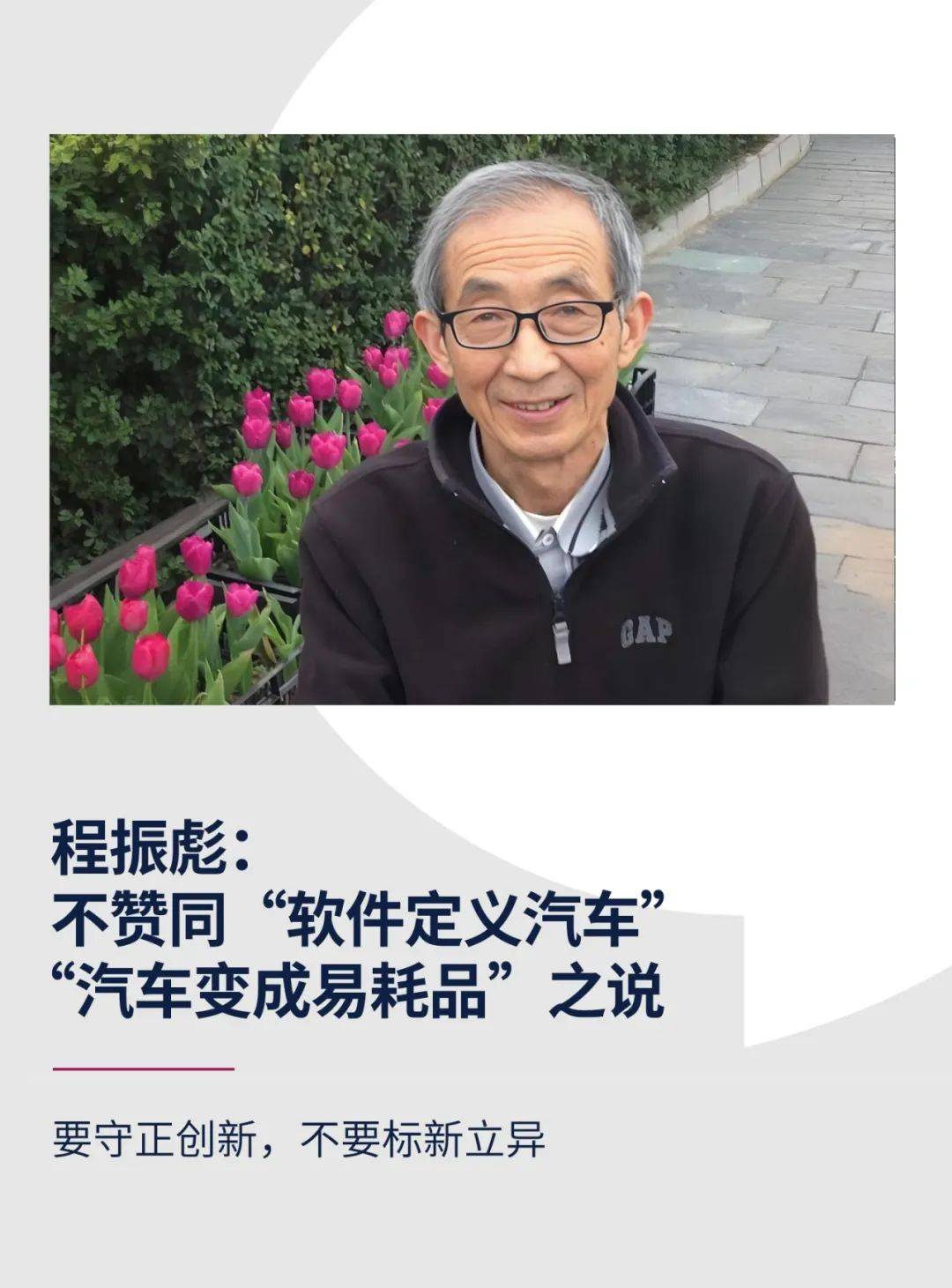

然而,行業發展的同時也暴露出一些問題,尤其是部分企業和觀點過分追求數量而忽視質量,特別是在安全質量方面,甚至出現了所謂“理論創新”的論調,這些看似與安全無直接關聯的說法,實則隱含了對安全質量的輕視。例如,“軟件定義汽車”的片面解讀,以及“汽車正逐漸變為易耗品”的奇談,后者尤其引發了廣泛爭議。

“軟件定義汽車”的概念,源自IT行業,原本用于描述數字產品的特性。當汽車行業越來越多地應用先進信息技術時,有人便類比提出“軟件定義汽車”。盡管這一說法在一定程度上喚起了對新技術應用的重視,但若從普遍意義上講,則難以成立。因為汽車的本質仍是安全可靠的交通工具,其他功能只是附加價值。事實上,僅靠軟件無法保證汽車的安全可靠,軟硬件的協同作用才是關鍵。

關于“定義”,漢語詞典解釋為對事物本質特征或概念內涵與外延的準確簡潔表述。由此看來,“軟件定義汽車”并不成立。苗圩在其著作《志在超車:智能網聯汽車的中國方案》中也強調,智能網聯汽車的發展應以安全為先,安全才是汽車的生命線。因此,只有安全才能真正定義汽車。

“汽車變成易耗品”的言論,更是汽車行業浮躁心態的體現。若此觀點成立,汽車材料的選擇、質量控制、做工精細度及安全冗余設計都將大打折扣,因為汽車被視為短期使用后即淘汰的產品。然而,這種認識若應用于汽車設計與制造,將帶來極大風險。汽車原本被視為耐用品,一旦轉變為易耗品,質量控制理念將發生根本性變化。

實際上,隨著信息技術的發展和汽車技術的進步,汽車研發設計周期縮短,新車型推出加快,但并不意味著汽車使用壽命明顯縮短或安全可靠質量下降。國家出臺的以舊換新政策,旨在淘汰老舊、排放不達標的汽車,推廣環保產品,而非鼓勵汽車快速淘汰。

經多方查閱,未發現國家有關部門將汽車定性為易耗品的說法,所有文件均將汽車視為大件耐用品。同時,國外也未發現將汽車視為易耗品的先例。從邏輯和現實操作層面看,“汽車漸成易耗品”的說法均不成立。以我國現有約3.5億輛汽車為例,若按3年淘汰周期計算,每年需更新約1億多輛,而當前年產量僅約3000萬輛,產能和資源均無法滿足這一需求。

汽車作為耐用品的地位在可預見的未來內不會改變。將汽車視為易耗品的說法既不符合事實,也不利于行業的健康發展。