在浩瀚無垠的銀河系中,數以千億計的恒星默默訴說著宇宙誕生的奧秘,它們的光芒雖遙不可及,卻持續激發著地球上科學家的探索熱情。在這片星光璀璨的舞臺上,之江實驗室天文計算研究中心的高級研究專員唐曉瑜,正以一種前所未有的方式,試圖揭開那些遙遠恒星的神秘面紗。

SpecCLIP并非傳統意義上的望遠鏡,它依靠強大的算法架構,在電腦的屏幕上跳躍著字符,卻能觸及數萬光年外的星空。唐曉瑜現場演示了這一奇跡:她通過筆記本電腦連接至中國科學院國家天文臺郭守敬望遠鏡(LAMOST)的數據庫,隨機選取了一顆恒星的數據,并將其輸入SpecCLIP模型。幾乎瞬間,這顆恒星的半徑、年齡、有效溫度等信息便躍然屏上,其速度之快,比傳統算法快了上萬倍。

唐曉瑜介紹,SpecCLIP模型的核心在于對恒星鐵氫比的精準把握。這一比例不僅是推測恒星年齡的關鍵,更是揭示宇宙早期歷史的鑰匙。通過分析郭守敬望遠鏡和歐洲蓋亞(GAIA)空間探測器的數據,SpecCLIP在短短一個月內便發現了8148顆古老恒星候選體,這些恒星攜帶著宇宙早期的記憶,為科學家推斷銀河系嬰兒時期的樣貌提供了寶貴線索。

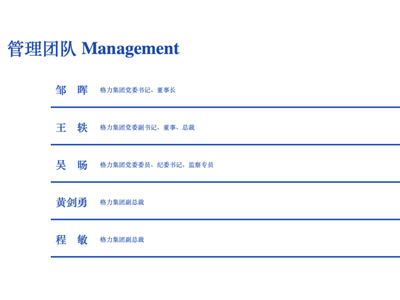

在這背后,是一支由五六名年輕科研人員組成的團隊,他們中既有精通算法的專家,也有天體物理學家。同樣出生于1990年的馮毅,便是團隊中的一員。他擅長將智能計算技術引入天文學領域,破解數據篩選和分析的難題,讓天文數據處理變得更加高效和準確。

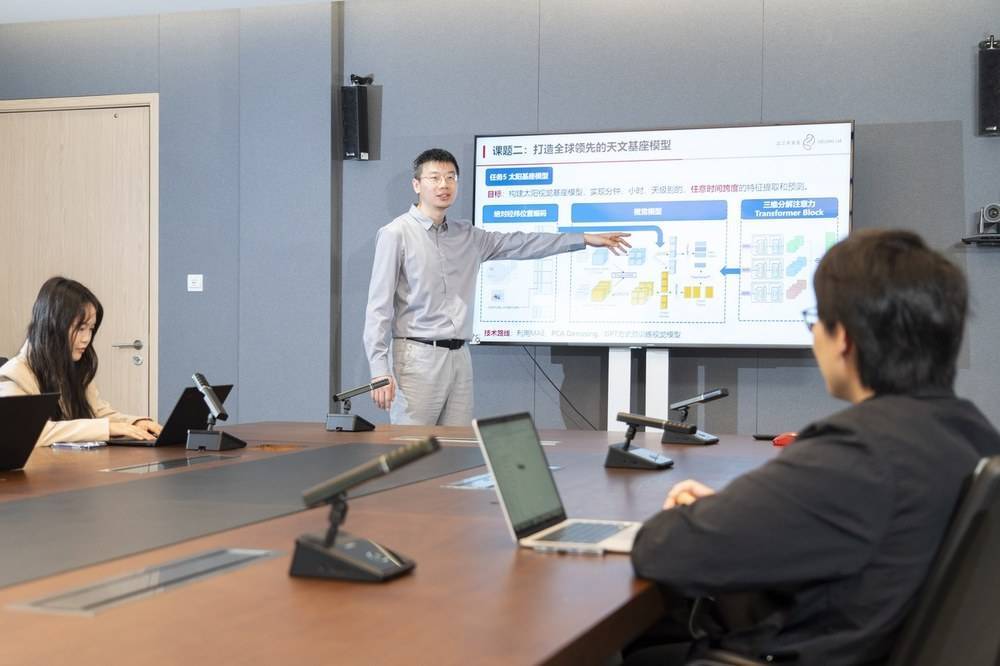

隨著現代天文學的發展,交叉學科的介入變得越來越重要。去年10月,國家天文臺與之江實驗室攜手發布了天文大語言模型AstroOne,其中便包括了SpecCLIP恒星光譜大模型。AstroOne還涵蓋了快速捕捉極端瞬變源的Falco、精確預測太陽活動的SolarGPT以及實時識別伽瑪射線暴等高能瞬變源的GRBs X射線探測模型,形成了一個強大的天文研究工具集。

在之江實驗室,每周一、三、五,都會有一群有志青年聚集在6號樓的會議室里,圍繞世界科技前沿開展頭腦風暴。他們來自不同的學科背景,卻懷揣著共同的夢想——探索宇宙的奧秘。在這里,“種子班”應運而生,成為培養交叉學科人才的搖籃。截至目前,實驗室已舉辦多期大模型“種子班”,其中包括與國家天文臺合作開辦的天文大模型培訓班,AstroOne正是在這樣的氛圍中誕生的。

中國工程院院士、之江實驗室主任王堅表示,當前我們迎來了計算驅動的科學革命,高性能計算、太空計算等關鍵技術正面臨突破的挑戰。他相信,與國家天文臺等高能級平臺的合作,將激發青年科學家的更大潛力,推動天文學研究的深入發展。

如今,AstroOne天文模型已共享給全國乃至全球的科學家,吸引了清華大學、紫金山天文臺、新疆天文臺、洛桑聯邦理工學院、俄羅斯空間研究所等機構的注冊用戶。這一成果不僅在國際天文學社區內產生了廣泛影響,更讓全球同行對中國在“AI+天文”領域的快速發展感到驚喜。

在銀河系的深處,那些遙遠而古老的恒星依舊靜靜地發光發熱,等待著人類的發現。而在之江實驗室里,這群仰望星空的年輕人正以智慧和汗水,書寫著現代天文學的新篇章。