近日,全國標準信息公共服務平臺官網發布消息,由公安部牽頭制定的《機動車運行安全技術條件》國家標準計劃(以下簡稱《征求意見稿》)正式面向社會公開征求意見。此次修訂在2017版標準基礎上,新增多項針對新能源汽車和智能駕駛技術的安全要求,涵蓋車輛加速性能、動力電池防護及車門應急設計等關鍵領域,引發行業廣泛關注。

《征求意見稿》編制說明指出,現行2017版標準已難以適應技術發展需求。新能源汽車保有量快速增長,但部分車型在主被動安全技術應用、客貨運車輛技術標準等方面存在短板,尤其是電動車瞬間高扭矩輸出特性引發的加速失控事故頻發。對此,修訂稿首次提出乘用車百公里加速時間限制:車輛每次啟動后應默認處于加速時間不低于5秒的工作模式,駕駛者需主動操作才能切換至高性能模式。

北方工業大學紀雪洪教授分析,5秒閾值是在安全與性能間取得的平衡。相較于3秒級加速的"技術冗余",5秒標準更貼合日常出行需求,既能避免駕駛者因操作不熟練導致車輛突然前竄,又保留了必要的動力性能。數據顯示,駕校教練車及多數燃油車加速時間普遍超過5秒,新老司機對此更易適應。

針對電動車踏板誤踩問題,修訂稿要求純電動及插電式混動載客汽車必須配備誤踩抑制功能。當車輛靜止或低速蠕行時,系統需檢測加速踏板異常動作并限制動力輸出,同時通過聲光信號提醒駕駛者。某造車新勢力技術人員表示,此功能相當于為駕駛者設置"安全緩沖期",尤其對從燃油車轉換的用戶更具保護意義。

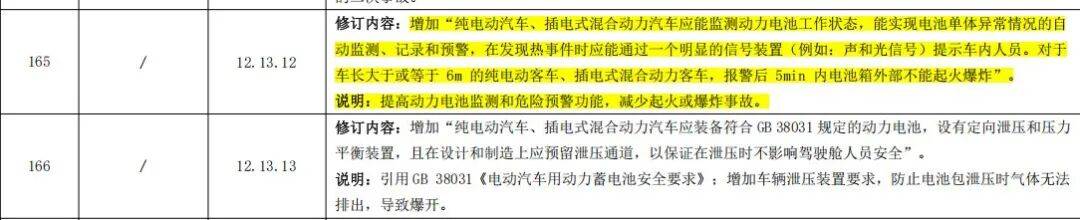

動力電池安全防護成為修訂重點。新規要求電動車必須實時監測電池狀態,實現單體異常自動預警。對于車長6米及以上的客車,明確規定熱事件報警后5分鐘內電池箱外部不得起火爆炸。新能源汽車專家楊偉斌指出,盡管電池技術持續進步,但熱失控風險仍存在,強制預警機制可為車內人員爭取逃生時間。

車門應急設計規范同樣引發討論。修訂稿規定,乘用車每個車門(不含尾門)必須配備機械式內外把手,電動門把手需同步設置機械應急裝置并標注醒目標識。這一要求直指近期多起隱藏式門把手故障導致的救援困難事件。紀雪洪強調,機械把手是關鍵安全冗余,尤其在電池爆燃等極端情況下,直接關系到乘員生存概率。

乘聯會秘書長崔東樹認為,新規將推動行業技術升級與產業洗牌。對消費者而言,車輛主被動安全性能和環保標準將得到全面提升。楊偉斌則提醒車企,安全規定執行不力可能導致嚴重后果,一次事故就可能摧毀品牌市場信心。隨著征求意見截止日期臨近,這場涉及數億機動車用戶的安全標準修訂,正成為觀察中國汽車產業轉型的重要窗口。