當小米宣布進軍汽車領域時,輿論場便掀起了前所未有的討論熱潮。作為智能手機行業的頭部品牌,小米的跨界造車不僅引發了消費者的廣泛關注,更在汽車行業內部激起了層層漣漪。從支持者的歡呼到質疑者的批評,這場圍繞小米汽車的輿論風暴,正成為觀察中國新能源汽車產業發展的一個獨特窗口。

在社交媒體平臺上,關于小米汽車的討論呈現出明顯的兩極分化。支持者認為,小米憑借其在消費電子領域積累的技術優勢和品牌影響力,有望為傳統汽車行業注入新的活力;而批評者則指出,汽車制造與電子產品存在本質差異,小米作為新入局者可能面臨難以逾越的技術壁壘和市場挑戰。這種觀點的碰撞,不僅反映了公眾對小米品牌的復雜情感,更折射出跨界造車這一現象背后的行業焦慮。

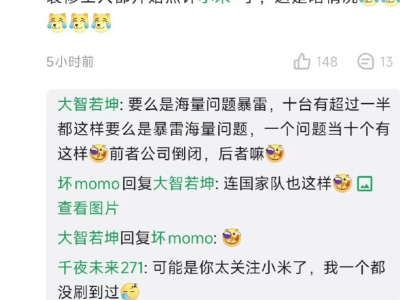

值得注意的是,這場輿論爭議中,流量因素扮演了特殊角色。有分析指出,小米作為互聯網時代成長起來的品牌,其發展歷程本身就與流量深度綁定。如今,當小米汽車成為輿論焦點時,部分自媒體通過討論甚至批評小米汽車來獲取流量關注,形成了某種"流量反噬"現象。更有人直言,參與相關話題討論的各方,實際上都在不同程度上享受著這場輿論盛宴帶來的紅利。

產品層面的質疑尤為具體。有消費者指出小米汽車在細節設計上存在不足,例如門把手等部件的實用性問題,甚至有觀點認為這些問題若得不到妥善解決,可能影響品牌的市場信譽。這些具體的批評,將輿論焦點從抽象的品牌討論引向了具體的產品質量,使得小米汽車面臨的挑戰更加現實和緊迫。

從行業視角看,小米汽車的輿論困境折射出跨界造車者面臨的普遍挑戰。作為汽車行業的新進入者,小米的每一個動作都被置于顯微鏡下觀察。這種高度關注既源于市場對"小米模式"能否在汽車領域復制的期待,也源于傳統汽車勢力對新興競爭者的警惕。在這種雙重壓力下,小米汽車需要同時應對外部期待和內部挑戰的雙重考驗。

對于小米而言,突破當前輿論困境的關鍵在于回歸產品本質。汽車行業作為典型的重資產、高技術門檻領域,其競爭核心始終在于產品力。流量可以帶來短期關注,但長期的市場立足必須依靠可靠的產品質量、完善的用戶體驗和成熟的服務體系。小米需要在保持品牌熱度的同時,將更多精力投入到技術研發和產品打磨中,用實際表現回應市場質疑。

這場圍繞小米汽車的輿論風波,實際上為所有跨界造車者提供了重要啟示:在流量時代,品牌關注度與產品實力同樣重要。如何平衡短期輿論熱度與長期品牌建設,如何在保持創新活力的同時確保產品可靠性,將是所有試圖打破行業邊界的企業必須回答的問題。小米汽車的探索之路,不僅關乎其自身發展,更將成為觀察中國制造業轉型升級的一個重要樣本。