小米汽車近日宣布召回2024年2月至2025年8月期間生產的十余萬輛SU7標準版車型,這一消息引發市場廣泛關注。作為跨界造車的新勢力,小米從宣布造車到首款車型SU7上市僅用三年時間,預售首日訂單突破8萬輛的戰績曾讓行業側目,如今卻因智能化系統缺陷陷入質量爭議。

憑借電子產品領域積累的營銷經驗與龐大用戶基礎,SU7上市初期迅速成為市場焦點。但汽車行業特有的安全屬性,讓這家科技公司的跨界之路充滿挑戰。行業專家指出,傳統車企新車上市前需經歷極端高溫、嚴寒及高原等多環境測試,而小米此次召回的核心問題正是出在智能駕駛系統的特殊路況應對能力上。

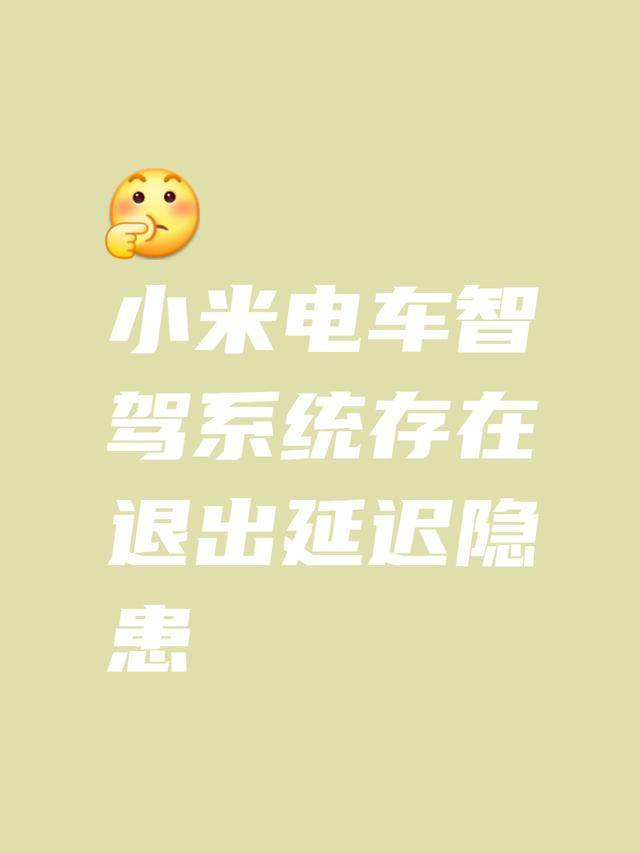

具體來看,SU7搭載的高速領航輔助駕駛功能在復雜路況中出現判斷失誤,導致車輛無法穩定控制。與手機系統可通過OTA遠程升級修復漏洞不同,車載智能系統的安全容錯率極低,任何軟件缺陷都可能引發嚴重后果。盡管小米最終通過遠程更新方式解決部分問題,但這種"事后補救"模式已暴露出智能汽車研發中"效率優先"策略的潛在風險。

此次事件并非個案。近年來多位跨界造車者均遭遇類似困境,從測試流程缺失到供應鏈協作不暢,每個環節的疏漏都可能轉化為安全隱患。某不愿具名的行業人士透露,部分新勢力為追求上市速度,往往壓縮測試周期,這種做法在傳統車企中幾乎不可想象。

召回事件發生后,小米內部迅速調整研發策略。據知情人士透露,公司已將測試環節權重提升30%,在新增的極端場景測試中,單款車型的測試里程較此前增加45%。這種轉變體現在最新產品規劃中——原定于2026年推出的SU9系列,其上市時間已推遲至2027年第二季度。

消費者對智能汽車的期待正發生微妙變化。某汽車論壇的調查顯示,62%的潛在購車者將"安全認證"列為首要考慮因素,較三年前上升28個百分點。這種市場反饋倒逼車企重新平衡研發效率與質量管控,某新能源品牌負責人坦言:"現在每縮短一周測試周期,都需要總裁級會議特批。"

對于小米而言,此次召回既是危機也是轉機。公司近期公布的專利數據顯示,其在車輛主動安全領域的研發投入同比增長210%,涉及環境感知算法優化、緊急制動系統冗余設計等關鍵領域。這種技術積累能否轉化為市場信任,將取決于后續產品的實際表現。

智能汽車產業的特殊性正在顯現。當科技公司帶著互聯網思維闖入傳統制造業,效率與安全的博弈將持續存在。正如某行業分析師所言:"這個領域沒有彎道超車,只有把每個彎道都走穩的長期主義。"對于所有參與者來說,如何在創新速度與質量底線間找到平衡點,將成為決定成敗的關鍵。