中國自動駕駛企業正以強勁勢頭加速拓展海外市場,憑借技術實力與成本優勢,在國際智能駕駛領域掀起新一輪競爭浪潮。近期,多家企業接連宣布獲得跨國訂單或達成戰略合作,標志著中國自動駕駛技術從“技術引進”邁向“技術輸出”的新階段。

激光雷達供應商禾賽科技與美國一家頭部Robotaxi公司簽署了超4000萬美元的訂單,其AT512激光雷達因測距遠、精度高且可規模化生產,成為國際客戶降低成本、擴大車隊規模的關鍵選擇。均勝電子則宣布獲得兩家全球頭部車企的智能化項目定點,全生命周期訂單金額達150億元,產品將覆蓋全球市場。輕舟智航與高通達成合作,計劃2026年在德國交付智駕方案;百度與Uber合作,將于2025年在亞洲和中東地區投放“蘿卜快跑”自動駕駛汽車。

技術合作層面,Momenta與Uber簽約,2026年在德國慕尼黑啟動L4級自動駕駛測試,并已與梅賽德斯-奔馳、寶馬等20余家車企建立合作。文遠知行與Uber、迪拜道路交通管理局簽約,計劃2026年第一季度在迪拜實現純無人商業運營,未來五年內拓展至15座新增城市。小馬智行也宣布在迪拜落地Robotaxi車隊,并推進2026年全無人商業化運營。

中國資本的全球化策略亦發生轉變,從“純粹投資者”轉向“深度合作者”。例如,哈啰出行旗下Robotaxi業務完成超30億元戰略融資,螞蟻集團不僅提供資金支持,還通過身份認證技術解決乘客與車輛的交互信任問題。均勝電子表示,將依托全球化網絡優勢,把中國市場的智能化技術推廣至海外,爭取更多國際訂單。

技術優勢方面,中國企業資本聯盟副理事長柏文喜指出,中國復雜的道路環境鍛造了自動駕駛算法的“地獄模式”訓練,使算法具備更強的環境適應性和問題處理能力。Momenta的“數據飛輪”感知算法通過40多萬輛量產車回收海量極端案例,持續優化模型,這種數據迭代能力是國際競爭對手難以匹敵的。中國車企研發的“無圖端到端”方案因不依賴高精地圖,降低了采集、制作和維護成本,成為全球化擴展的核心競爭力。

成本降低是推動L4級自動駕駛從“燒錢試驗”邁向“可規模化”的關鍵。巴克萊分析師團隊報告顯示,過去五年中國Robotaxi制造成本下降80%,激光雷達和安全員配置成本占比顯著降低。例如,禾賽科技的激光雷達通過規模化生產大幅削減成本,使歐美客戶能用相同預算部署更大規模車隊。小馬智行第七代自動駕駛套件總成本較前代下降70%,其中車載計算單元成本下降80%,激光雷達成本下降68%。

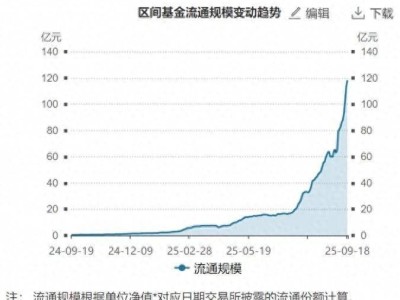

資本市場對Robotaxi的態度也發生轉變,從關注技術可行性轉向重視商業化時間表與現金流預期。隨著多家企業宣布2025-2027年啟動規模化運營,二級市場對自動駕駛相關股票重新定價。行業分析師預測,未來可能迎來并購整合潮,仿真軟件、傳感器、高精度定位等細分領域頭部企業將成為資本焦點。

柏文喜認為,科技公司與出行平臺的結合盈利速度可能快于傳統車企。例如,Uber等平臺擁有成熟用戶入口和調度系統,但缺乏自動駕駛技術;而Momenta等科技公司需借助平臺實現商業閉環。雙方合作可高效整合技術、車輛與運營,加速商業化進程。隨著全球智能駕駛競爭加劇,跨國訂單將為中國企業指明商業路徑。