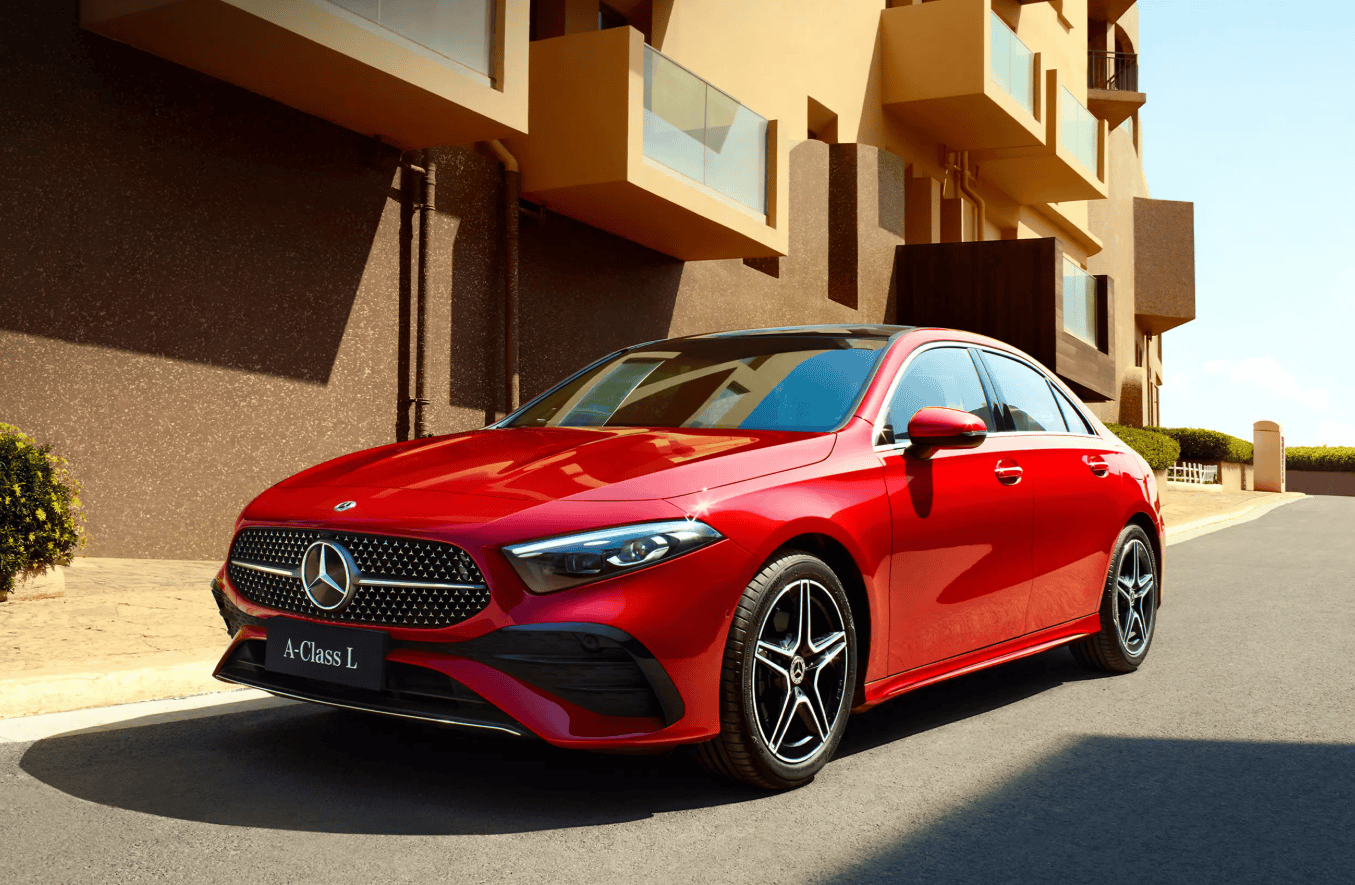

近期,海外媒體披露了一則關于奔馳汽車的重要調整:其A-Class兩廂車的生產周期將被意外延長,預計將持續至2028年。這一決策與奔馳CEO康林松兩年前提出的2025年底停產A-Class與B-Class MPV的計劃大相徑庭,顯示出奔馳在電動化轉型道路上的戰略搖擺,凸顯出其在轉型過程中的深刻矛盾。

銷量下滑對于奔馳而言,無疑是一記重擊。然而,更令人擔憂的是,為了挽救市場份額,奔馳不得不采取降價策略,尤其是其E級、C級等燃油車系列。盡管降價舉措在一定程度上反映了奔馳的急切,但實際效果卻未能如愿,反而可能進一步削弱了其品牌價值。

奔馳電動化轉型的困境,部分歸咎于其未能充分以用戶為中心進行產品開發。EQ系列,作為奔馳純電車型的代表,被市場批評為豪華外表下的妥協之作,無論是續航里程還是智能化水平,均落后于國內競爭對手。以EQE為例,其在中國市場的銷量幾乎可以忽略不計。奔馳的本土化戰略也顯得力不從心,盡管康林松曾高調宣布在中國市場推出專屬電動車計劃,但至今除了上海車展的幾款新車亮相外,后續動作鮮有進展。

在智能駕駛系統的研發上,奔馳同樣面臨挑戰。盡管其宣布本土L2+智駕系統將在12個月內落地,但構建一個成熟可用的智能駕駛系統需要較長時間。與此同時,競爭對手如奧迪已經與華為合作,寶馬也采用了Momenta的解決方案,而奔馳在技術上似乎已經落后于國產新勢力,甚至可能連其主要競爭對手都難以超越。

奔馳延長A級車生產的決定,反映了傳統汽車巨頭在面臨顛覆性變革時的集體焦慮。隨著燃油車逐漸退場,電動車市場迅速崛起,奔馳在戰略上的猶豫不決可能將其推向生存危機。盡管短期內,燃油車策略或許能為奔馳的財報帶來一絲喘息,但當技術差距被競爭對手拉大時,奔馳將面臨更為嚴峻的挑戰。