近期,一項由國際團隊開展的科研探索揭示了私營航天業的迅猛擴展對臭氧層修復帶來的潛在危機。數據顯示,自2019年起,全球火箭發射頻次實現了倍增,這一趨勢雖標志著太空探索的新紀元,但其伴隨的排放物對高層大氣的危害,據估算,可達到地面污染的百倍之巨。

蘇黎世聯邦理工學院領導的研究團隊,通過運用SOCOLv4氣候化學模型進行模擬預測,警示了一個嚴峻前景:若當前的火箭發射頻率持續至2030年,預計年發射量將達到2040次,這將導致全球臭氧層厚度減少0.29%,而在南極地區的春季,臭氧損失更是可能飆升至3.9%。盡管這些數字初看之下似乎微不足道,但鑒于臭氧層已較正常狀態稀薄約2%,這一額外的損害或將使臭氧層的恢復進程延緩數十年。

深入分析各類臭氧層破壞機制,外媒指出,固體燃料火箭排放的氣態氯與氧化鋁微粒能直接破壞臭氧分子;煤油及肼類燃料燃燒產生的大量煙塵,不僅加熱平流層,還改變風場,加速了臭氧的分解過程;而衛星重返大氣層時產生的氮氧化物和金屬微粒,進一步加劇了臭氧的消耗。值得注意的是,當前僅有6%的發射采用了對臭氧層較為友好的低溫燃料,即液氧與液氫。

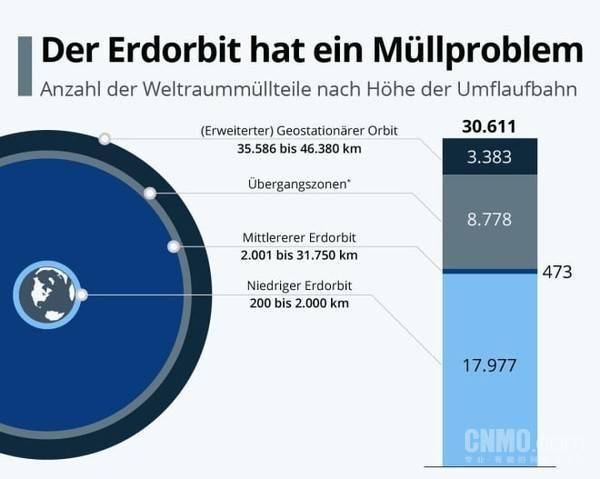

研究還著重提及了衛星墜毀后產生的太空垃圾問題,這一影響迄今尚未得到充分關注。面對這一連串的挑戰,科學家們緊急呼吁全球采取協同行動,包括禁止使用含氯推進劑、限制高煙塵燃料的使用,以及規范火箭發射的頻率。他們警告,若不及時采取行動,太空探索的每一步進展都可能抵消過去35年來人類在臭氧層保護方面所取得的成果。