近日,一份詳盡探討汽車智能駕駛技術及產業發展趨勢的白皮書引起了業界的廣泛關注。這份由清華大學聯合中國汽車技術研究中心有限公司和華為共同發布的報告,深入剖析了智能駕駛技術的現狀、分級、技術架構、安全體系以及產業生態,為智能出行的未來描繪了一幅清晰的藍圖。

報告中指出,智能駕駛技術正以前所未有的速度從實驗室走向市場,成為推動汽車產業深刻變革的核心動力。面對這一趨勢,消費者對智能駕駛的認知也顯得尤為重要。根據國家標準,智能駕駛被明確劃分為0至5級,當前市場上主流車型大多處于2級“組合駕駛輔助”階段,而3級“有條件自動駕駛”則正處于試點推廣的關鍵時期。

智能駕駛的分級不僅明確了技術邊界,也幫助消費者更好地理解這一領域的現狀。2級系統雖能同時控制車輛的加速、減速和轉向,但仍需駕駛員時刻監控;而3級系統則能在特定場景下自主完成駕駛任務,允許駕駛員短暫脫離監控,但關鍵時刻仍需及時接管。這一區分有助于澄清市場上關于“自動駕駛”的種種誤解,讓消費者更加理性地看待智能駕駛技術的發展。

技術架構方面,智能駕駛系統構建了“環境感知-決策規劃-執行控制”的完整閉環,涵蓋車端硬件、車端推理與云端訓練三大核心板塊。車端硬件如同智能駕駛的“感官與四肢”,通過攝像頭、激光雷達、毫米波雷達等多傳感器融合,實現精準的環境感知。域控制器作為“中央處理器”,整合傳感器數據,進行實時決策。云端訓練則通過海量數據不斷優化模型,提升系統性能。

安全始終是智能駕駛技術的生命線。報告從系統安全與運行安全兩大維度出發,全面闡述了智能駕駛的安全體系。系統安全注重“不失效”,包括功能安全、預期功能安全和信息安全;而運行安全則關注“用得好”,包括動態監測車輛運行狀態、駕駛員狀態管理及應急處理等方面。這些安全措施共同構成了智能駕駛技術的堅實保障。

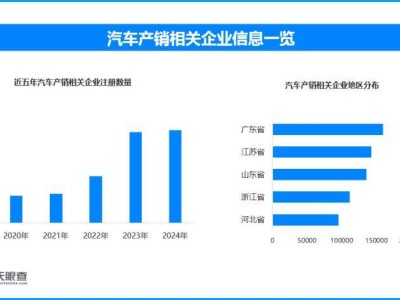

在產業生態方面,智能駕駛技術已經形成了“上游技術-中游制造-下游應用”的完整鏈條。上游硬件企業不斷推動激光雷達、車規級AI芯片等關鍵部件的規模化應用;中游車企則加速技術迭代,推出了一系列智能駕駛系統;下游應用場景持續拓展,從Robotaxi試點到自動駕駛重卡測試,再到智能泊車功能的普及,智能駕駛技術正逐步融入人們的日常生活。

隨著技術的不斷成熟和政策的逐步放開,智能駕駛技術的未來前景可期。報告預計,3級智能駕駛將在高速場景實現規模化應用,4級則有望在限定區域內進行試點。這些進展將推動汽車從單純的交通工具向“移動智能體”轉變,為人們帶來更加安全、高效、便捷的出行體驗。

智能駕駛技術的發展不僅關乎技術創新和產業升級,更關乎人們的出行安全和出行體驗。未來,隨著技術的不斷進步和政策的持續完善,智能駕駛技術將為人們帶來更加智能、更加安心的出行方式。