在汽車行業熱議“燃油車末日”之際,吉利總裁桂生悅卻發表了不同看法,他認為在未來兩到三年內,沒有燃油車的車企或將面臨嚴峻挑戰。他的觀點并非空穴來風,吉利的財報顯示,2024年公司凈利潤高達166億,其中燃油車銷量占比達到了六成,這無疑是對“油車淘汰論”的有力反駁。

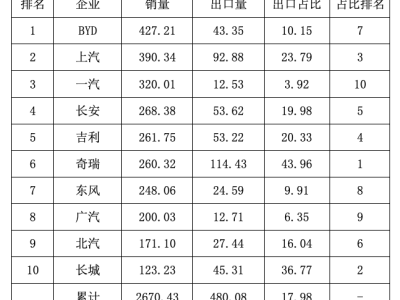

當前,車企們似乎陷入了一種“精分”狀態。一方面,新勢力們不斷高呼電動車革命,批判燃油車為“工業垃圾”;另一方面,他們的實際行動卻透露出對燃油車市場的依賴。例如,理想汽車雖然大力宣揚純電動車,但其增程車型卻銷售火爆,達到了49萬輛。比亞迪雖然宣布停產燃油車,但在歐洲市場卻遭遇了充電樁覆蓋率不足的困境,2024年中國油車出口量高達398萬輛,增速遠超新能源汽車。

吉利則更為直接地展示了燃油車的價值。他們明確表示,燃油車仍然是公司的“現金奶牛”,其利潤被用于支持混動技術的研發,使得油耗降低至4.5L,甚至低于某些電動車。這一策略不僅保持了吉利的盈利能力,也為未來的轉型奠定了基礎。

隨著新能源汽車補貼政策的逐步退潮,行業將迎來真正的考驗。到2027年,補貼將全面退出,屆時電動車的短板將無處遁形。保值率問題、高昂的維修成本以及充電設施的不足,都將成為電動車普及的障礙。例如,電動車的保值率普遍較低,Model 3在三年后的殘值甚至不如同級別的燃油車卡羅拉。電動車的維修成本也令人咋舌,更換一組電池的費用足以讓燃油車行駛六年。

關于燃油車的未來,行業內存在著激烈的爭議。激進派認為,燃油車已經過時,吉利等堅持燃油車的車企遲早會被時代淘汰。然而,現實派則指出,歐洲雖然計劃在2035年禁售燃油車,但德國卻在暗中為合成燃油開綠燈。豐田等車企也在積極研發氫能車等替代能源技術,這表明電動車并非唯一的未來。用戶們則更為務實,他們表示,如果追求充電自由則選擇電動車,但如果需要謀生工具則更傾向于購買燃油車。

吉利撕開了行業的一個真相:燃油車從未真正退場,只是戰場發生了轉變。在車企們紛紛豪賭電動車之際,吉利卻利用燃油車利潤支持技術研發,通過混動車型搶占市場過渡期的紅利。他們甚至押注生物質燃油技術,以實現燃油車的零碳排放。在這場生死游戲中,最懂得平衡與適應的車企,或許才是最終的贏家。