自古以來,月亮在中國文化中扮演著多重角色,既是文人墨客筆下寄托思鄉(xiāng)之情的載體,也是古人神話傳說中的神秘對象。唐代詩人李白在《古朗月行》中以“小時不識月,呼作白玉盤”描繪了人們對月亮最初的純真想象。在那個科技尚未發(fā)展的時代,月亮因其遙遠與未知而被賦予了濃厚的神秘色彩。

然而,隨著科技的進步,人類對月亮的認(rèn)知逐漸從神話走向科學(xué)。我國自古以來就對月亮抱有濃厚的探索興趣,但受限于技術(shù)條件,古人只能通過想象來描繪月球的景象。如今,借助現(xiàn)代科技手段,我國科學(xué)家得以通過衛(wèi)星傳回的圖像,深入探索月球的奧秘。

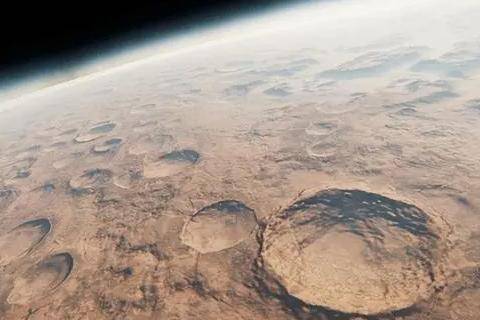

2019年,我國嫦娥四號探測器成功著陸月球背面,這一壯舉不僅標(biāo)志著我國在月球探測領(lǐng)域取得了重大突破,更為人類揭示了月球背面的真實面貌。嫦娥四號帶回的信息顯示,月球背面布滿了隕石坑,地形崎嶇不平,這些坑洞主要由隕石撞擊形成,至今尚未發(fā)現(xiàn)任何生物跡象。

令人好奇的是,月球背面的隕石坑數(shù)量明顯多于正面。這一發(fā)現(xiàn)引發(fā)了科學(xué)界的廣泛討論,因為按照常理,隕石撞擊月球的概率應(yīng)該在各面均勻分布。科學(xué)家們推測,這可能與月球的地質(zhì)結(jié)構(gòu)、軌道變化或磁場等因素有關(guān),但具體原因仍有待進一步研究。

除了隕石坑數(shù)量的差異,我國科學(xué)家還在月球背面的土壤中檢測到了金屬物質(zhì)。嫦娥五號帶回的月壤樣本中發(fā)現(xiàn)了一種類似玻璃的物質(zhì),這一奇特發(fā)現(xiàn)進一步加深了月球的神秘色彩。科學(xué)家們表示,這些發(fā)現(xiàn)將有助于他們更深入地了解月球的地質(zhì)結(jié)構(gòu)和形成過程。

盡管月球的探索取得了諸多進展,但霍金生前的警示仍然值得我們深思。他曾主張人類應(yīng)謹(jǐn)慎對待月球探索,認(rèn)為月球并非適合人類居住的星球。霍金的觀點在當(dāng)時曾引發(fā)爭議,但隨著人類對月球背面的深入了解,他的判斷逐漸得到了印證。月球環(huán)境的惡劣以及潛在的自然規(guī)律未知性,都使得人類在月球上的探索充滿了挑戰(zhàn)和風(fēng)險。

然而,這一切的前提是科學(xué)家能夠掌握相關(guān)礦物的開采和利用技術(shù)。只有真正實現(xiàn)技術(shù)突破,月球資源才能真正服務(wù)于人類的生產(chǎn)和生活。因此,對于月球的探索,我們需要保持謹(jǐn)慎和理性的態(tài)度,一步一個腳印地穩(wěn)步前行。