在浩瀚的宇宙中,飛船如同信使,承載著人類探索太空的夢想與希望。載人飛船與貨運(yùn)飛船,雖同為太空探索的重要工具,卻擁有截然不同的命運(yùn)軌跡。

載人飛船,如中國的神舟系列、俄羅斯的聯(lián)盟號,以及美國的“星際客機(jī)”,它們在完成太空任務(wù)后,會(huì)選擇在陸地或海洋進(jìn)行精心策劃的著陸。神舟飛船與聯(lián)盟號傾向于在陸地上實(shí)現(xiàn)軟著陸,而載人龍飛船則優(yōu)雅地濺落于大海,每一次著陸都是對技術(shù)與勇氣的雙重考驗(yàn)。

相比之下,貨運(yùn)飛船如中國的天舟系列與俄羅斯的進(jìn)步號,它們的使命更加默默無聞卻至關(guān)重要。它們定期往返于地球與空間站之間,為宇航員送去生活必需品與科研物資。當(dāng)任務(wù)完成,這些飛船便踏上歸途,在大氣層的熊熊烈火中化作流星,只有少量耐高溫殘骸最終落入大海。

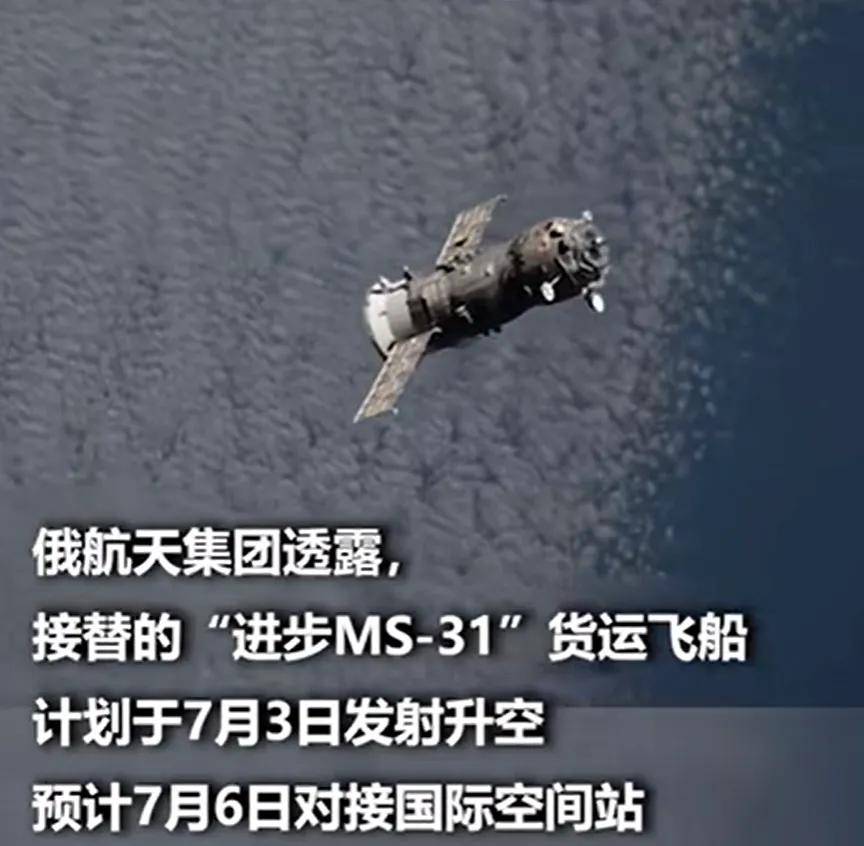

2024年末,俄羅斯發(fā)射的“進(jìn)步MS-29”貨運(yùn)飛船,攜帶超過2000公斤的物資,其中包括關(guān)鍵推進(jìn)劑,為國際空間站提供了寶貴的補(bǔ)給。在軌飛行逾七個(gè)月后,這艘飛船按照預(yù)定計(jì)劃,從空間站撤離,開始其最后的旅程。盡管最終將墜入太平洋南部,但在再入大氣層的過程中,飛船已因高溫而解體,大部分材料化為烏有,僅余少量殘骸。

面對飛船殘骸可能帶來的風(fēng)險(xiǎn),公眾往往心存疑慮。然而,無論是中國的天舟還是俄羅斯的進(jìn)步號,它們的再入過程均經(jīng)過精心規(guī)劃,確保在遠(yuǎn)離人口密集區(qū)的海域墜落,大大降低了意外風(fēng)險(xiǎn)。這種受控再入技術(shù),不僅保障了公眾安全,也體現(xiàn)了人類對太空探索的責(zé)任感。

貨運(yùn)飛船的升級,為太空探索帶來了新氣象。以中國的天舟系列為例,自天舟六號起,每艘飛船的運(yùn)載能力大幅提升,發(fā)射頻率相應(yīng)降低,有效降低了運(yùn)營成本。同時(shí),飛船的在軌時(shí)間也從六個(gè)月延長至八個(gè)月,進(jìn)一步提高了效率。這種改進(jìn),使得空間站的物資儲(chǔ)備更加充裕,為宇航員提供了更加穩(wěn)定的生活與工作環(huán)境。

為了確保空間站的持續(xù)運(yùn)行,天舟貨運(yùn)飛船也采用了待命模式。一旦執(zhí)行任務(wù)的飛船出現(xiàn)故障或物資不足,待命中的飛船可以迅速發(fā)射升空,為空間站提供緊急補(bǔ)給。這種雙重保障,無疑為太空探索增添了更多安心與信心。

在探索宇宙的征途中,飛船不僅是連接地球與太空的橋梁,更是人類智慧與勇氣的象征。無論是載人飛船的輝煌著陸,還是貨運(yùn)飛船的默默奉獻(xiàn),它們都在以自己的方式,書寫著人類太空探索的壯麗篇章。