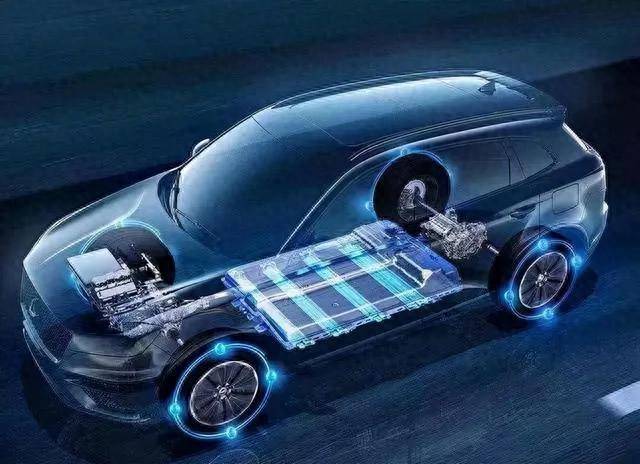

老王去年決定擁抱新能源,將座駕換成了純電動車。起初,他對節(jié)省燃油的成效頗為滿意,但每次加速時的沉重感卻讓他心生疑慮。直到一次偶然的機(jī)會,他查看了車輛底盤,這才發(fā)現(xiàn)600公斤重的電池包幾乎相當(dāng)于五個成年人的體重。老王不禁感慨,每天拉著這樣一個“重量級”伙伴奔跑,得消耗多少不必要的電能啊?業(yè)內(nèi)人士聽聞此事后,紛紛搖頭表示,很多人在計算新能源車的成本時,都忽略了電池重量這一關(guān)鍵因素。

為了緩解消費(fèi)者的“續(xù)航焦慮”,汽車制造商不斷增加電池容量。然而,這一做法卻帶來了新的問題:每增加100公斤電池重量,雖然理論上能提升50公里續(xù)航,但實(shí)際行駛中,由于重量增加,反而會導(dǎo)致續(xù)航減少15公里。某國產(chǎn)車型在電池容量高達(dá)80度的情況下,車重飆升至2.3噸,輪胎磨損速度比燃油車快了兩倍,原本期待的省油優(yōu)勢也因此大打折扣。

固態(tài)電池作為解決續(xù)航問題的“救星”,已經(jīng)被喊了好幾年口號。盡管實(shí)驗室數(shù)據(jù)顯示其能量密度翻倍、重量減半,但量產(chǎn)進(jìn)程卻異常緩慢。氧化物材料雖然電導(dǎo)率高,但加工難度極大;硫化物則對高溫敏感,夏季高溫天氣就可能讓其失效。一位車企工程師無奈表示,要想實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池的高能量密度,恐怕得先把生產(chǎn)線無氧車間的造價降低一個數(shù)量級。

更令人擔(dān)憂的是,新能源車的環(huán)保形象也受到了質(zhì)疑。有專家指出,一輛新能源車在五年使用期限內(nèi),由于電池的生產(chǎn)和回收過程,其碳排放量甚至可能比燃油車高出12%。電網(wǎng)負(fù)荷問題也不容忽視。如果全國所有電車同時進(jìn)行快充,其電力需求將相當(dāng)于瞬間啟動三億臺空調(diào)。這一發(fā)現(xiàn)引發(fā)了網(wǎng)友的廣泛討論,有人質(zhì)疑:“省油不省能,減碳變增排,這場綠色革命是否真的走偏了方向?”

面對這些挑戰(zhàn),一些聰明的汽車制造商開始尋求輕量化解決方案。他們采用鋁換鋼技術(shù),每減重100公斤,就能讓續(xù)航實(shí)際增加25公里;熱泵空調(diào)技術(shù)則比傳統(tǒng)PTC制熱省電三倍,能在寒冬中為續(xù)航多保留40公里;胎壓監(jiān)測系統(tǒng)也被升級,胎壓提高0.2巴,滾動阻力就能降低5%;分區(qū)溫控技術(shù)則讓駕駛座享受空調(diào)的同時,電耗減半,還能避免副駕駛座的人感到寒冷。