在信息技術日新月異的當下,AI大模型已成為推動社會變革的重要力量,其影響力滲透至金融、教育、醫療等多個領域。這一波由AI大模型引領的技術浪潮,不僅重塑了行業格局,也深刻改變了人們的生活方式。

追溯AI大模型的起源,我們不得不提及2012年這一關鍵節點。那時,AI技術開始被應用于語言處理領域,盡管初期的進展緩慢,但為后來的突破奠定了基礎。真正的轉折點出現在2017年,Google提出的Transformer架構為AI解決語言問題開辟了新路徑。而AI大模型的真正崛起,則歸功于2022年OpenAI推出的ChatGPT(GPT 3.5)。這一模型以其驚人的語言能力和龐大的參數規模,震驚了全球,也標志著大模型時代的來臨。

隨后,國內外AI大模型如雨后春筍般涌現。國外的GPT、Claude、Gemini等,以及國內的文心一言、千問、豆包、DeepSeek等,都在對話、寫作、編程等方面展現出了卓越的能力。這些模型不僅能夠流暢地生成文本,還能在多個領域提供有價值的見解,讓人們對AI大模型的潛力刮目相看。

那么,AI大模型究竟是如何工作的呢?簡而言之,它們通過計算特定概率來理解和生成語言。大模型將語言視為一種概率分布,通過賦予每個語句一個概率值來體現對語言的理解。這種概率計算機制使得大模型在生成語言時具有一定的隨機性,從而能夠產生豐富多樣的表述。正是這種概率計算和隨機性的結合,讓AI大模型在回答問題和撰寫文章時顯得“思路廣闊”與“全面周到”。

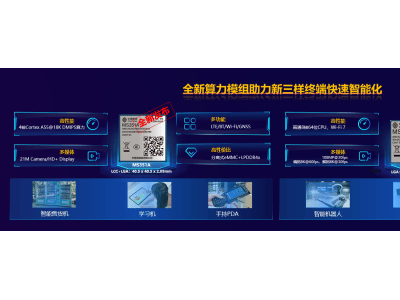

AI大模型之所以擁有如此出色的能力,得益于其龐大的訓練數據和嚴格的訓練流程。在Pre-train階段,大模型通過海量語料的學習,具備了基本語言能力。而在Post-train階段,則通過領域知識和專業技能的訓練,進一步提升了其應用能力。大模型在架構上的創新,如專家混合架構等,也對其能力提升起到了關鍵作用。

然而,AI大模型并非完美無缺。盡管其語言能力基本達到了人類水平,甚至在某些方面超越了人類,但仍存在“幻覺”問題。所謂“幻覺”,是指大模型在輸出語言時出現的各種錯誤。這些錯誤可能源于對語句內容含義的缺乏認知,或是對訓練語料中矛盾信息的記憶。例如,大模型可能會輸出不存在的標準名稱,或同時給出相互矛盾的陳述。這些問題降低了大模型應用的安全系數,也提醒我們在使用AI大模型時需要保持謹慎。

盡管存在這些問題,但AI大模型無疑已成為推動社會進步的重要力量。隨著技術的不斷發展,我們有理由相信,AI大模型將在未來發揮更加重要的作用,為人類帶來更多便利和價值。