隨著新能源汽車補貼政策的逐步退坡,中國新能源汽車市場正迎來一場前所未有的變革。這場變革不僅標志著政策驅動時代的終結,更是市場競爭激烈程度的全面升級。

近年來,中國新能源汽車品牌如雨后春筍般涌現,數量一度超過百家。然而,業內人士預測,未來三年內,這一數字將急劇縮減至二十家以內。這意味著,一場殘酷的淘汰賽已經拉開帷幕,只有真正具備實力的品牌才能在這場較量中脫穎而出,而弱者則面臨被淘汰的命運。

補貼政策的暫停,成為了這場變革的直接導火索。據官方數據顯示,2025年上半年,國家補貼資金已消耗超過三分之二,多地補貼資金提前告罄,不得不按下暫停鍵。這一現象背后,既反映了補貼資金的快速消耗,也暴露了一些企業利用政策漏洞進行“騙補”的行業亂象。這些行為嚴重扭曲了補貼政策的初衷,加劇了市場的無序競爭。

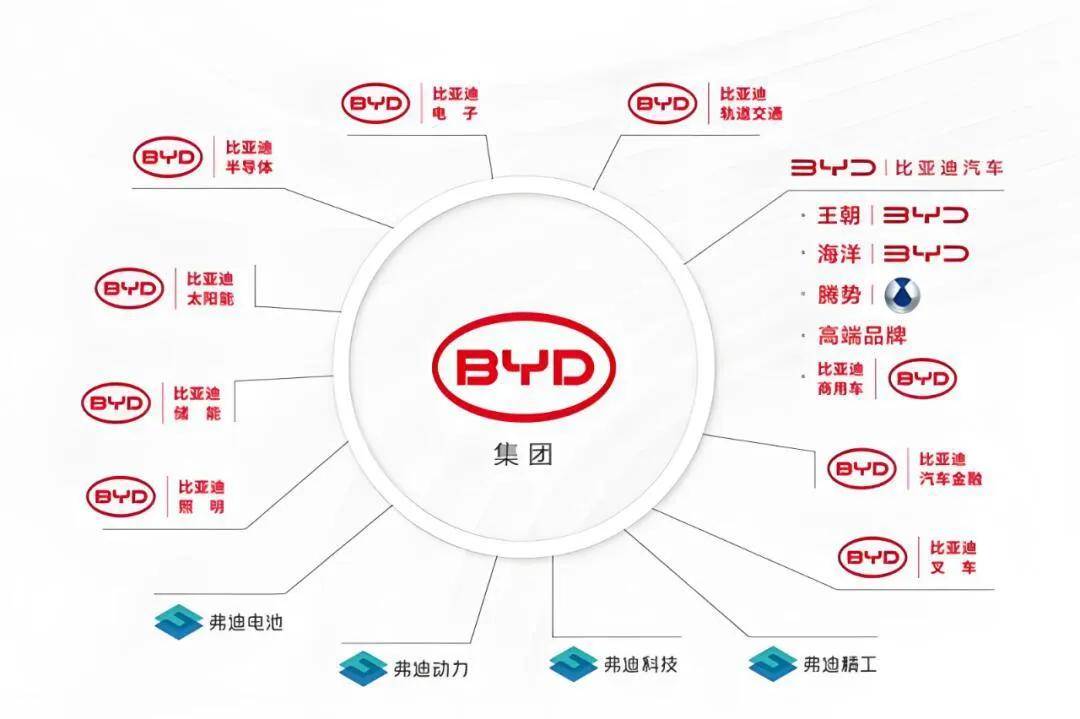

在這場變革中,不同車企的命運截然不同。小鵬汽車等部分品牌遭遇了嚴重的銷售下滑和財務虧損,創始人坦言補貼退坡帶來了前所未有的挑戰。而威馬汽車等曾經風光一時的造車新勢力,更是因過度依賴B端市場而銷量崩塌,最終申請破產重整。然而,比亞迪和特斯拉等品牌卻展現出了強大的市場競爭力。比亞迪憑借垂直整合戰略和優秀的產品力,實現了凈利潤的逆勢增長;特斯拉則通過持續優化生產工藝和降低成本,在中國市場取得了顯著的銷量增長。

分析這些成功企業的經驗,可以發現它們都不依賴補貼生存,而是建立了真正的市場競爭優勢。吉利旗下的極氪品牌通過高端化突圍,不僅提高了產品售價,還贏得了市場的認可。小米汽車作為跨界玩家,憑借優秀的產品設計和性價比優勢,迅速在市場上站穩腳跟。蔚來的換電模式則為用戶提供了便捷的補能體驗,形成了獨特的競爭壁壘。

面對補貼退坡帶來的挑戰和機遇,中國新能源汽車產業正加速轉型升級。技術創新成為企業決勝的關鍵。蔚來、小鵬等車企紛紛推出前沿技術,提升產品的續航能力和智能駕駛體驗。同時,全球化布局也成為企業的必然選擇。比亞迪、長城汽車等品牌加速海外市場擴張,提升中國新能源汽車品牌的國際影響力。用戶體驗正成為新的競爭維度。理想汽車等車企加速布局超充網絡等基礎設施,提升用戶的用車體驗。

補貼退坡帶來的陣痛是暫時的,而中國新能源汽車產業的未來充滿希望。在這場變革中,只有那些具備真正實力的品牌才能站穩腳跟,引領行業的發展潮流。