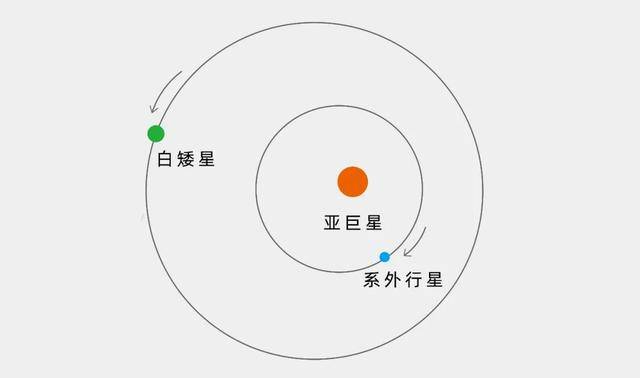

在浩瀚的宇宙中,一個名為蛇尾三(ν Octantis)的雙星系統引起了天文學家的廣泛關注。這個系統不僅包含一顆質量為太陽1.57倍的亞巨星作為主星,還有一顆長期以來性質不明的伴星,以及可能隱藏在其中的一顆神秘系外行星。

蛇尾三的雙星結構極為緊湊,兩顆恒星間的平均距離僅為地球與太陽距離的2.6倍。科學家一直推測,在這兩顆恒星之間,可能存在一顆繞主星逆行、軌道寬廣的系外行星。然而,這一推測與現有的行星形成理論相悖,且缺乏直接的觀測證據,因此其存在性一直備受爭議。

近日,一個研究團隊通過新的觀測數據,為這顆系外行星的存在提供了更有力的證據。他們利用自適應光學成像技術,揭示了伴星的真實身份——一顆白矮星。這一發現不僅解決了伴星性質的謎團,也為系外行星如何在這樣一個復雜系統中形成提供了重要線索。

在過去幾十年里,科學家已在太陽系外發現了數千顆系外行星。這些行星大多圍繞類太陽恒星運行,軌道方向與恒星自轉方向一致,且通常出現在單星系統中。相比之下,蛇尾三的雙星結構顯得尤為特殊。其中的系外行星不僅軌道位置異常,而且逆行運行,這與傳統的行星形成理論大相徑庭。

為了解開蛇尾三的謎團,研究人員使用了位于智利的高精度視向速度行星搜索器(HARPS)進行了長達兩年的觀測。結果顯示,主星的運動軌跡存在周期性擺動,這證實了系外行星的存在。進一步的模擬研究表明,這顆行星要想擁有穩定的軌道,必須與雙星的軌道共處一個平面,并沿相反方向運行。

關于這顆逆行行星的形成機制,研究團隊提出了一個創新的解釋。他們認為,當蛇尾三中的一顆恒星演化為白矮星時,會噴射出大量物質。這些物質在主星周圍重新聚集,形成了一個“第二代原行星盤”。由于這個原行星盤可能相對于雙星軌道方向逆向旋轉,因此在其中形成的行星自然就擁有了逆行軌道。

這一發現打破了傳統的行星形成理論框架,揭示了即使在雙星生命末期的復雜環境中,行星也可能形成并存活。這提示我們,類似蛇尾三這樣的雙星系統可能遠比我們想象的更常見。然而,研究人員也指出,適合行星穩定存在的雙星結構可能仍然罕見,且第二代行星的結構和性質尚不清楚。

為了更深入地理解行星在極端環境中的誕生與演化,繼續尋找更多類似蛇尾三的系統至關重要。這將有助于我們重新定義“宜居”宇宙中的認知邊界,探索宇宙中生命的更多可能性。