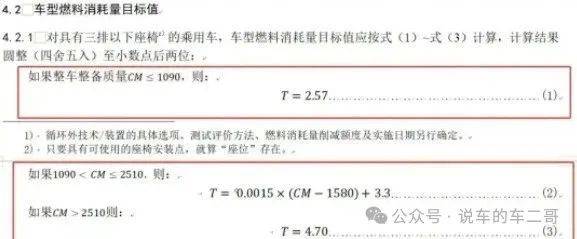

近日,汽車行業內掀起了一場軒然大波,這一切都源自工信部發布的一則消息——《乘用車燃料消耗量評價方法及指標》草案的出臺。這份草案并非針對新能源汽車,而是直接劍指燃油車,為它們設下了一道嚴苛的生存門檻。

不少業內人士紛紛表示,一旦這一標準落地實施,燃油車或將面臨“軟性淘汰”的境地。長久以來,盡管新能源車的未來被廣泛討論,但此次新國標的出臺,讓燃油車的末日似乎真的近在眼前。

一位合資車企的研發負責人坦言,要達到新國標提出的油耗標準,無異于推翻重來,企業將面臨巨大的成本壓力,甚至可能虧本運營。而對于那些無法達到標準的車企,購買“碳積分”將成為唯一的出路,這無疑將增加每輛車的成本,可能高達數千元至上萬元。

技術瓶頸,已成為制約燃油車發展的枷鎖。盡管過去幾年,各大車企在渦輪增壓、缸內直噴、輕量化以及混動技術等方面取得了顯著進展,但面對新國標設定的油耗紅線,這些努力似乎仍然遠遠不夠。特別是對于自主品牌而言,技術上的騰挪空間已經微乎其微。

在新國標的壓力下,即便是技術實力雄厚的德系車企也不得不低頭。某德國豪華品牌已經停止開發新一代燃油車平臺,全面轉向電動車領域。這無疑為整個汽車行業釋放了一個強烈的信號:轉型,已經迫在眉睫。

新國標背后的邏輯其實并不復雜,它是國家實現“碳中和”目標的重要一環。汽車領域的碳排放占比超過40%,因此成為政策制定者重點關注的對象。通過設定嚴苛的油耗標準,迫使燃油車企業轉型或淘汰,從而推動新能源車的普及和發展。

這一政策不僅影響了車企,也悄然改變了消費者的選擇。一位北京的SUV車主算了一筆賬,自家車的油耗一年下來油費接近1.5萬元,而鄰居的純電車充電費卻不到3000元。這種巨大的成本差異,使得越來越多的消費者開始傾向于選擇新能源車。

市場上,新能源車的滲透率已經突破30%。走進4S店,銷售人員的第一句話往往是詢問顧客是否需要混動車或純電車。而傳統燃油車,即便是BBA這樣的豪華品牌,銷量也在持續下滑。奔馳C級、寶馬3系等曾經炙手可熱的車型,現在也不得不通過大幅降價來清庫存。

燃油車的邊緣化正在加速上演。盡管在一些偏遠地區或越野愛好者中,燃油車仍有一定的市場,但這部分人群的購買力和體量顯然無法支撐整個產業鏈的發展。隨著政策的推進、技術的突破以及消費者偏好的變化,燃油車的末日似乎已經不再遙遠。