近期,中國汽車行業迎來了一項重要變革,與《保障中小企業款項支付條例》(2025年修訂版)的正式實施密切相關。該條例于6月1日生效,核心內容在于確立了60日的支付期限,并嚴禁強制采用商業匯票等非現金支付方式,為中小企業提供了更為明確的支付保障。

這一變革迅速在汽車供應鏈企業中引發了積極反響。6月11日,A股市場汽車產業鏈出現了漲停潮,多家相關企業如美晨科技、欣銳科技等股價觸及漲停板。四維圖新更是以數據為例,指出若能將應收賬款周轉天數從180天縮短至60天,公司每年可節省超過2000萬元的財務費用。

然而,盡管表面上看起來形勢一片大好,汽車供應商們對于車企“60天付款”承諾的態度卻顯得復雜。在社交媒體和公開場合,不少供應商表達了喜憂參半的情緒,對于這一承諾的實際效果持保留態度。

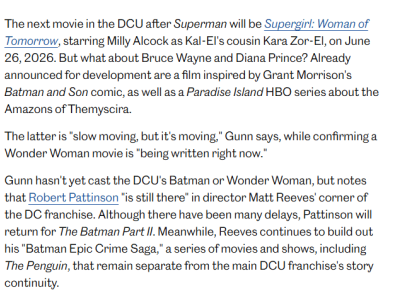

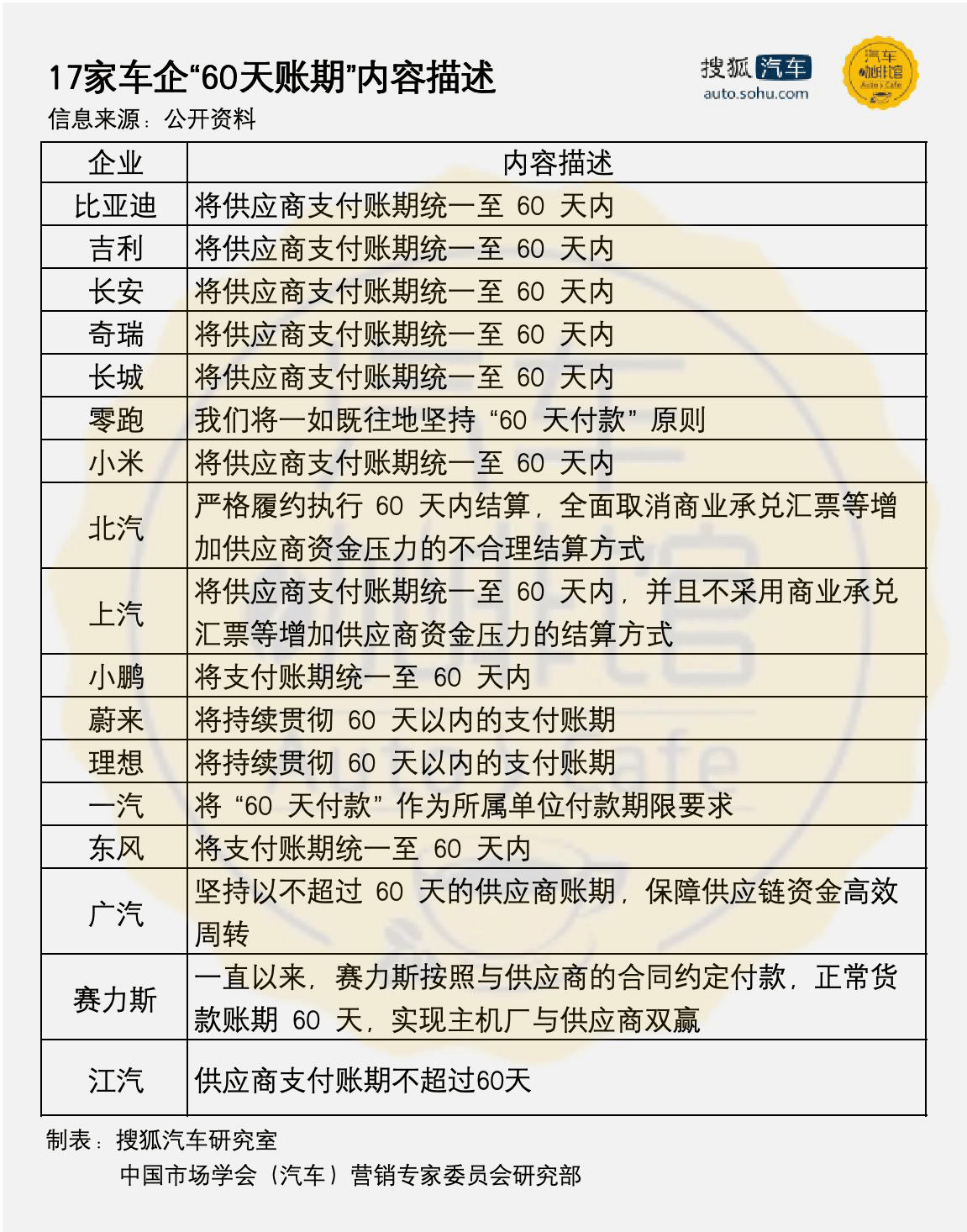

從車企的角度來看,這一變革無疑帶來了不小的挑戰。長期以來,中國車企的付款賬期普遍在100天以上,突然縮短至60天無疑需要巨大的調整。盡管如此,響應這一號召的17家車企仍表現出了堅定的態度,紛紛宣布將供應商支付賬期統一至60天內。

不過,承諾雖好,實際行動才是關鍵。據Wind數據顯示,一季度中國上市車企中,除少數幾家外,大部分車企的應付賬款周轉天數都在300天以內,但仍有不少車企的賬期遠高于60天。其中,東風集團、賽力斯等企業的付款天數更是位于排行榜的后半部分。

與海外車企相比,中國車企在付款周期上仍有較大差距。特斯拉、寶馬等海外車企的付款周期普遍較短,而中國汽車企業則需要更多的現金儲備來支持這一變革。Wind數據顯示,一季度期末,現金儲備排名前列的車企如上汽集團、比亞迪等現金儲備均超過千億元,為縮短付款周期提供了有力保障。

然而,縮短付款周期并非一蹴而就。除了現金儲備外,車企還需要在內部管理、供應鏈優化等方面做出更多努力。一位知名汽車供應商內部人士透露,供應商從發貨到收款的流程繁瑣,包括發貨、檢驗入庫、對賬、開票、結算等多個步驟。如果車企在確權之前的環節中拖延付款周期,那么整體付款周期可能仍然無法縮短。

付款方式也是供應商們關注的焦點之一。除了現金支付外,票據類付款在汽車行業中較為常見。但不同形式的票據付款具有不同的風險和收款期限。因此,車企在選擇付款方式時需要更加謹慎,以確保供應商的權益得到保障。

值得注意的是,在17家承諾縮短付款周期的車企中,只有北汽和上汽兩家企業明確承諾全面取消或不采用商業承兌匯票等增加供應商資金壓力的不合理結算方式。這一舉措無疑為行業樹立了榜樣,也為中國車企在構建健康商業生態方面邁出了重要一步。

盡管“60天付款”承諾為汽車供應鏈企業帶來了利好消息,但這一變革的實施仍需時間驗證。對于車企而言,如何在保證自身運營的同時,切實履行對供應商的承諾,將是未來一段時間內需要面對的重要課題。