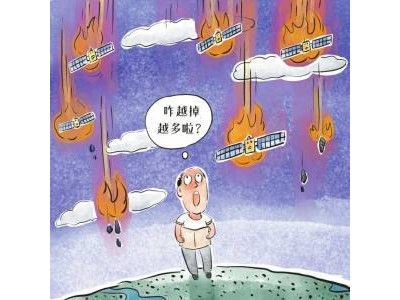

在浩瀚的黃海之濱,一場關于中國商業航天的壯麗篇章正緩緩鋪展。5月19日,谷神星一號海射型(遙五)運載火箭的成功發射,標志著我國在商業航天海上發射領域邁出了堅實的一步。

緊隨其后,5月29日凌晨,國內首個采用“液氧甲烷+不銹鋼+海上軟著陸回收”技術的“元行者一號”驗證型火箭,在山東煙臺海陽的東方航天港成功完成了其首次海上飛行回收試驗,進一步彰顯了我國在海上航天技術領域的創新實力。

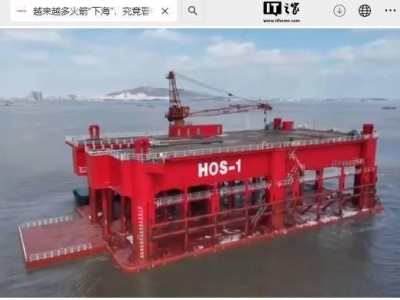

海陽港碼頭,一艘名為“東方航天港”號的龐然大物巍然屹立,宛如一座漂浮在海上的航天城堡。這艘專業化海上火箭發射船,不僅是我國首艘具備火箭冷熱發射能力的多功能發射船,更是我國海上發射技術的集大成者。

“東方航天港”號全長160米,甲板面積廣闊,承載力驚人,可滿足從固體火箭到中小型液體火箭的全類型發射需求。其設計完全自主,技術指標全球領先,真正實現了海上發射裝備的“中國造”。這一成就的背后,離不開山東省海上航天裝備技術創新中心及其總設計師滕瑤的辛勤付出。

滕瑤與航天一院的合作始于2017年,當時他們正面臨海上發射技術難度極高的挑戰。面對外界的質疑,滕瑤團隊經過無數次的論證與試驗,終于掌握了海上發射穩定性、無線通信可靠性等關鍵技術,實現了從圖紙到現實的巨大飛躍。2019年6月5日,長征十一號固體運載火箭在黃海海域以“一箭七星”的方式成功發射,標志著我國海上發射“問天之路”的正式開啟。

如今,東方航天港已發展成為我國唯一商業航天海上發射母港,形成了“火箭出廠即發射”的6公里產業生態圈。從“技術驗證”到“批量發射”,創新中心已實現了“天上有星、陸上有箭、海上有船”的完整產業鏈。火箭從車間到發射場僅需15分鐘車程,累計完成16次海上發射,將93顆衛星送入太空。

滕瑤表示,海上發射具備經濟便捷、靈活機動、落點可控等突出優勢。與傳統的陸地發射相比,海上發射可以更加靈活地選擇發射點位,滿足不同傾角需求,同時降低發射成本。海上發射還可以提高火箭上升段期間的飛行安全性,確保分離體遠離陸地建筑物和人口稠密區。

展望未來,滕瑤和他的團隊劍指“四個百”目標:每年百次發射、量產百發火箭、運營百顆衛星、營收超百億。他們正致力于攻關火箭海上回收技術,并計劃通過完善發射設施、優化發射流程、提升發射效率,將中國海上發射打造成國家名片,為全球商業航天客戶提供優質、高效、可靠的發射服務。

從被質疑到如今的輝煌成就,滕瑤團隊用十年的堅守與努力,將煙臺海陽鐫刻在了中國航天的版圖上。他們向海問天,不僅是為了探索宇宙,更是用中國智慧為人類開辟了一條更安全、更經濟的航天新航道。在這片蔚藍的海域上,中國商業航天的未來正蓄勢待發。