我國天問二號探測器于5月29日凌晨在西昌衛星發射場順利升空,標志著我國行星探測任務的新篇章正式開啟。此次發射不僅是我國航天史上的又一重要里程碑,也預示著長達9年半的復雜探測任務即將拉開序幕。

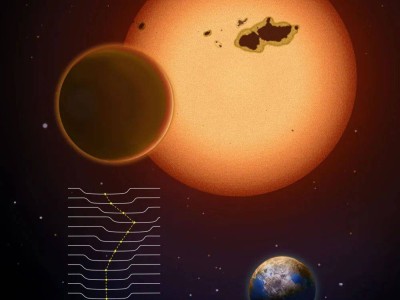

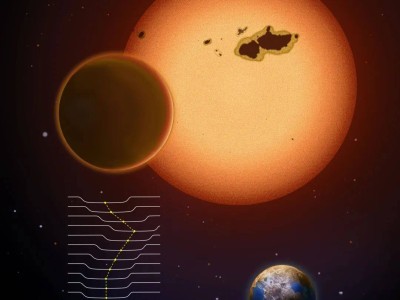

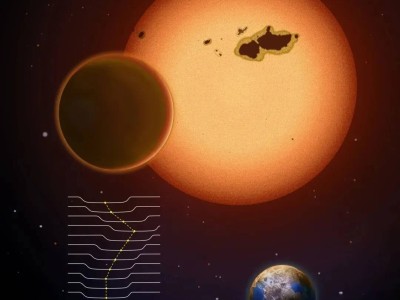

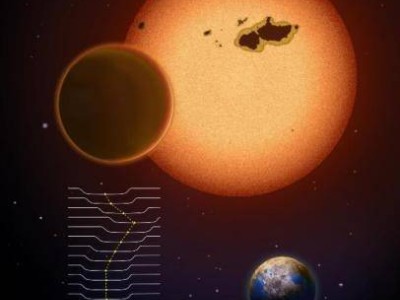

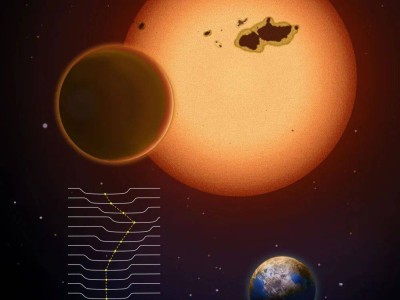

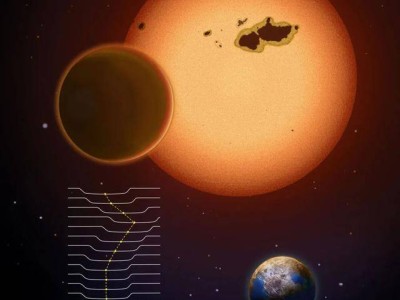

與天問一號相比,天問二號的任務更為繁重且富有挑戰性。它不僅要對近地小行星2016HO3進行伴飛、取樣并返回,還需對主帶彗星311P進行伴飛探測。2016HO3小行星因其特殊的軌道特性,被形象地稱為地球的“準衛星”,而311P彗星則位于火星和木星之間的小行星帶中。

在這次探測任務中,中國電子科技集團公司第十研究所(簡稱“十所”)扮演了至關重要的角色。從發射階段開始,十所研制的陸海天基測控通信系統便構建了新一代綜合化測控體系,為航天器提供了關鍵的軌道測量、遙測遙控以及數據傳輸服務,被形象地比喻為航天器的“生命線”。

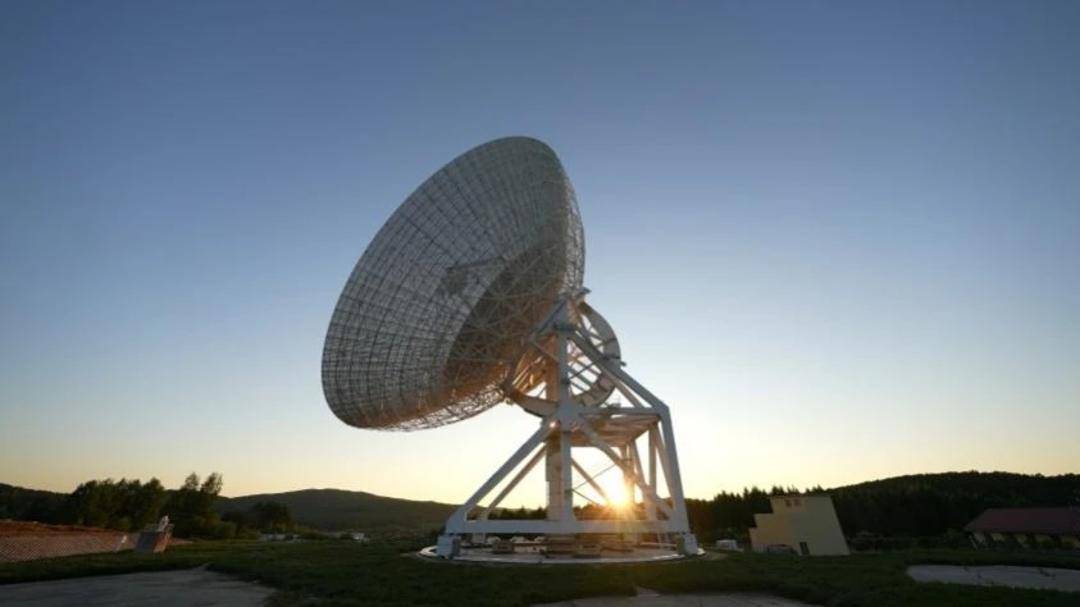

隨著探測器成功入軌,佳木斯66米深空測控站成為了此次任務中的核心測控站點。該站點不僅參與了前期的嫦娥系列任務和天問一號任務,此次更是再次擔當重任。它與其他陸海測控站協同工作,為天問二號提供了精準的軌道和導航控制,確保了航天器能夠順利完成姿態調整、軌道修正、點火制動等關鍵動作。

為了應對天問二號任務中更為復雜的探測需求,十所團隊在測控站的通信性能上進行了全面升級。他們采用了66米口徑的巨型拋物面天線和多項關鍵技術,確保了天線的高增益和精準指向。同時,他們還采用了超低溫冷卻的放大器來降低噪聲、提升信噪比,并升級了基帶信號處理設備,以確保對信號的穩定跟蹤和解調。

天問二號任務中更長的伴飛時間和更復雜的操作環節也對地面通信系統提出了更高要求。特別是在任務后期,當探測器距離地球遙遠、信號微弱時,數據傳輸速率會大幅下降。為了應對這一挑戰,十所團隊運用了一系列先進的信號與信息處理技術,如極窄帶寬高階鎖相環設計等,以確保地面系統能夠準確接收和發送信號。

除了通信性能的提升外,十所還為發射任務提供了其他關鍵設備。例如,他們研制的脈沖相參應答機與地面系統協同工作,為運載火箭提供了全程實時航跡測量和精準的外測數據。同時,他們還配備了T0控制臺和時統設備,為發射任務提供了精確的時間控制和同步服務。

在任務正式開始之前,十所團隊與地面測控通信系統緊密配合,持續檢查設備和系統狀態,并準備了詳細的應急處理預案。他們的專業精神和嚴謹態度為確保天問二號任務的順利實施提供了有力保障。