在探索宇宙奧秘的征途中,人類始終懷揣著一個夢想:在浩瀚星海之中,地球是否孤獨地承載著生命的奇跡?這一疑問,激發著科學家不斷向未知領域進發。

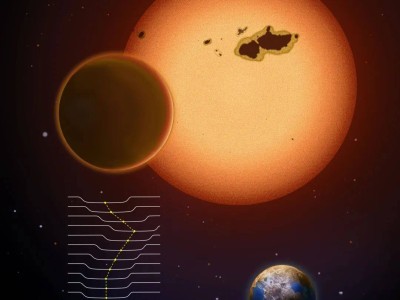

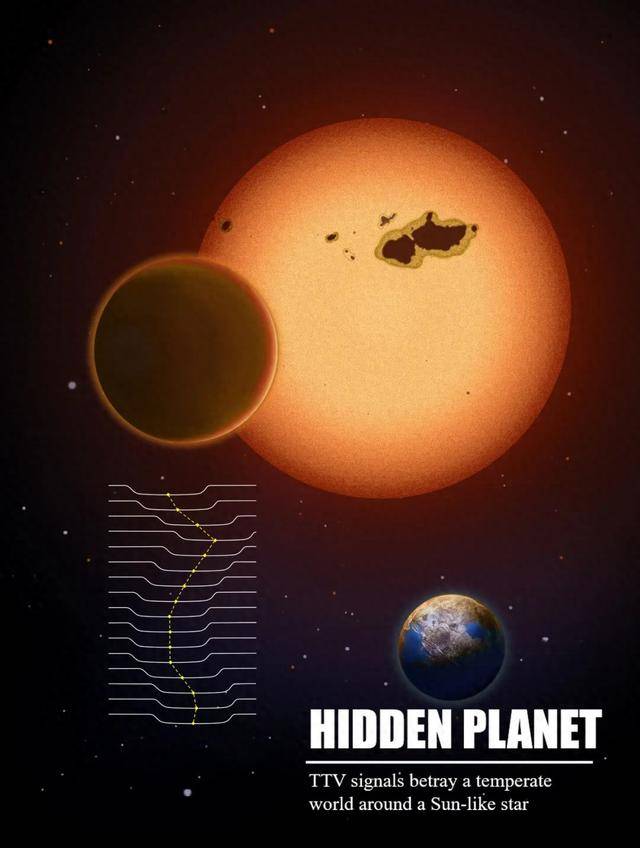

近期,一項由中德聯合研究團隊取得的突破性發現,為解答這一謎題帶來了新曙光。云南天文臺領銜的團隊,在類太陽恒星附近,成功捕捉到了一顆質量達地球十倍、潛在適宜生命存在的“超級地球”。這一發現,標志著科學家首次利用凌星中間時刻變化(TTV)反演技術,在類太陽恒星的宜居帶內發現了此類行星。

該研究成果,已在國際權威學術期刊《自然-天文學》上發表,引起了廣泛關注。此次發現的行星,圍繞著一顆名為開普勒-725的年輕恒星旋轉,這顆恒星距離地球約2472光年,其年齡僅為太陽的十分之一,表面活動異常活躍。

“超級地球”位于開普勒-725恒星的宜居帶內,這一位置為其可能存在類似地球的碳基生命提供了可能。盡管這顆行星與地球相隔遙遠,相當于1.6億個日地距離,但這一發現無疑為人類尋找地外生命提供了新的希望。

截至目前,科學家已探測到5912顆太陽系外行星,然而,真正適合類地生命生存的行星卻屈指可數。傳統的凌星法和視向速度法,在探測體積較小、軌道遠離宿主恒星的行星時,往往力不從心。此次“超級地球”的發現,得益于TTV反演技術的巧妙應用。

云南天文臺的研究團隊,通過觀察開普勒-725行星系統中另一顆行星凌星時對其公轉軌道周期的微小偏離,成功推斷出了這顆“超級地球”的存在。這一發現,不僅證明了TTV反演技術在探測系外行星方面的巨大潛力,更為人類探索宇宙生命提供了新途徑。

然而,科學家也坦言,盡管已發現這顆宜居帶行星,但關于其是否真的具備類地生命存在的條件,仍需進一步深入研究。畢竟,生命的誕生與繁衍,需要極其復雜的條件和環境。

盡管如此,這一發現仍然為人類探索宇宙生命的夢想注入了新的活力。或許在不久的將來,人類真的能夠揭開宇宙生命的神秘面紗,找到那顆與地球相似的“藍色星球”。那時,人類將不再孤獨地仰望星空,而是與宇宙中的其他生命形態共同譜寫生命的贊歌。