在廣袤無垠的宇宙深處,地球是否孤獨地承載著生命的奇跡?這一長久以來激發人類好奇心的謎題,正隨著科學的進步而逐漸揭開神秘面紗。

一項突破性的科學發現近日由中德聯合研究團隊公布,該團隊由中國科學院云南天文臺主導,他們成功地在一顆類太陽恒星的周圍,探測到了一顆潛在的生命搖籃——“超級地球”。這顆行星的質量竟是地球的十倍,其存在為地外生命的探索開辟了新的方向。

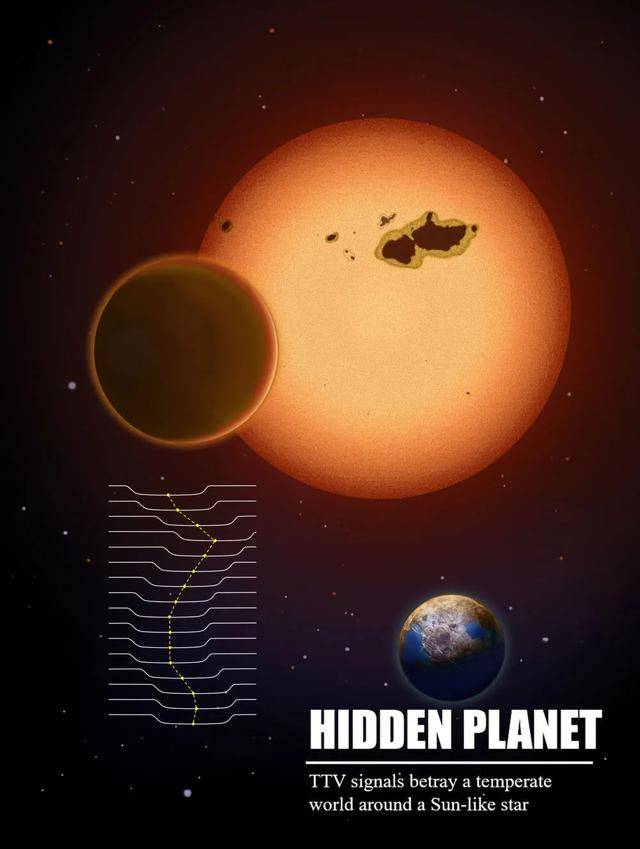

值得注意的是,這是科學家首次利用凌星中間時刻變化(TTV)反演技術,在類太陽恒星的宜居帶中發現此類行星。這一成果于6月3日在國際知名學術期刊《自然-天文學》上發表,引起了全球科學界的廣泛關注。

在這張由云南天文臺提供的圖片中,我們可以窺見這顆“隱藏”在類太陽恒星宜居帶內的行星——開普勒-725c。它環繞著一顆名為開普勒-725的年輕恒星運行,這顆恒星距離我們太陽系約2472光年,其年齡僅為太陽的十分之一,表面活動異常活躍。

據云南天文臺研究員顧盛宏介紹,開普勒-725c位于其恒星的宜居帶內,這意味著它擁有與地球相似的條件,可能孕育著碳基生命。然而,這顆遙遠的行星距離我們達到了驚人的1.6億個日地距離。

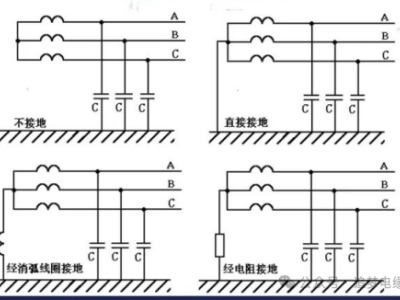

盡管科學家已經發現了5912顆太陽系外行星,但其中適合類地生命生存的卻寥寥無幾。傳統的凌星法和視向速度法在探測體積小、軌道遠離宿主恒星的行星時,往往力不從心。而此次,研究團隊巧妙地利用了TTV反演技術,通過觀察開普勒-725行星系統中另一顆行星對宿主恒星表面的凌星時間微小偏離,成功揭示了這顆“超級地球”的存在。

云南天文臺副研究員孫磊磊指出,起初,這顆行星仿佛被宇宙隱藏了起來,難以捉摸。但借助先進的科學手段,人類終于揭開了它的神秘面紗。

然而,顧盛宏也強調,盡管我們已經發現了宜居帶內的行星,但它們是否真的具備孕育生命的條件,仍需進一步的科學探究。未來,隨著技術的不斷進步,人類或許能夠揭開更多關于宇宙生命的奧秘。