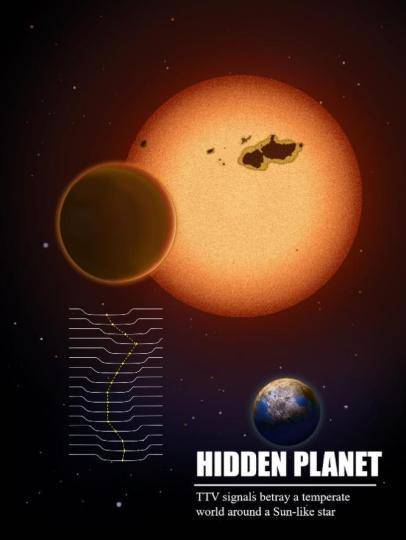

近日,中國科學院云南天文臺引領的國際科研團隊宣布了一項天文學領域的重大發(fā)現(xiàn)。他們在圍繞一顆類似太陽的恒星——Kepler-725的軌道上,探測到了一顆位于宜居帶的“超級地球”行星,命名為Kepler-725c。這顆行星的質量約為地球的10倍,為尋找地外生命提供了新的線索。

這項突破性的發(fā)現(xiàn)得益于一種創(chuàng)新的探測技術——凌星中間時刻變化(TTV)反演法。這是國際上首次利用該技術,在類太陽恒星的宜居帶內發(fā)現(xiàn)此類行星。相關研究成果已在《自然-天文》雜志上發(fā)表,引起了廣泛關注。

Kepler-725c圍繞其宿主恒星Kepler-725運行,該恒星屬于G9V型,光譜型與太陽相似,但年齡僅為16億年,比太陽年輕得多。其表面磁場活動也比太陽更為劇烈。這顆行星位于Kepler-725的宜居帶內,即一個適宜液態(tài)水存在的區(qū)域,這對于類地生命的誕生至關重要。Kepler-725c繞宿主恒星公轉一周大約需要207.5天,與地球的一年公轉周期頗為接近。

有趣的是,Kepler-725c最初并未被Kepler太空望遠鏡直接觀測到,而是處于一種“隱藏”狀態(tài)。研究團隊通過分析Kepler-725行星系統(tǒng)中另一顆行星凌星時的時間微小變化,成功推斷出了Kepler-725c的存在。這一發(fā)現(xiàn)過程展示了TTV反演技術的獨特優(yōu)勢。

TTV反演技術不需要直接觀測到待發(fā)現(xiàn)行星遮擋宿主恒星的過程,也不依賴于宿主恒星在視線方向上的輕微擺動。僅需測量與待發(fā)現(xiàn)行星軌道共振的另一顆行星的凌星時間,即可間接感知待發(fā)現(xiàn)行星的存在。這一技術為探測類太陽恒星宜居帶中的“隱形行星”開辟了新途徑。

此次發(fā)現(xiàn)標志著中國在探索地外行星、特別是尋找“第二個地球”(地球2.0)的道路上取得了重要進展。該科研團隊所建立的新方法和后續(xù)研究成果,將為中國未來的空間天文任務,如中國載人航天工程巡天空間望遠鏡(CSST)和地球2.0(ET)項目等,提供寶貴的觀測目標和探測技術支持。

云南天文臺的相關研究團隊計劃進一步擴大TTV反演技術的應用范圍,將其用于探測更多類太陽恒星和紅矮星宜居帶中的系外行星。這一系列的努力無疑將極大地推動人類對宇宙奧秘的探索。