在豪華汽車市場,一款售價高達128萬的尊界S800車型近日引發了廣泛關注。令人意想不到的是,打開這款豪車的引擎蓋,竟然發現其搭載的是一臺1.5T東安發動機。這一配置仿佛將人們帶回了現實與幻想的交錯之中,猶如在勞斯萊斯車身上安裝了一臺三缸發動機般不可思議。

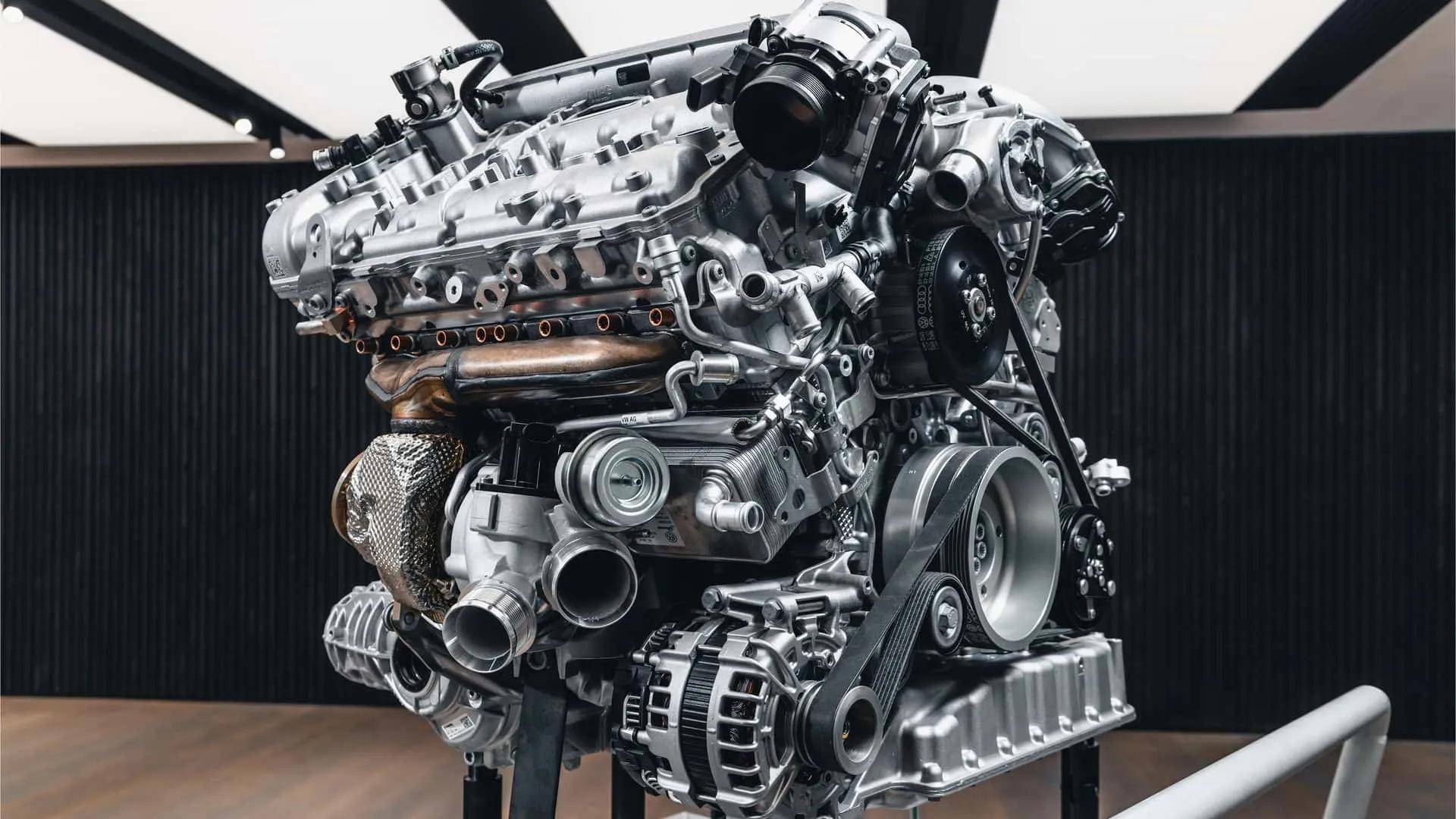

想當年,V8引擎的轟鳴聲曾是尊貴身份的象征,而如今的增程式汽車中的發動機卻連名字都羞于示人,生怕車主意識到它僅僅是一個“燒油的充電寶”。這種轉變不僅體現在發動機的配置上,更體現在性能方面的巨大差距。

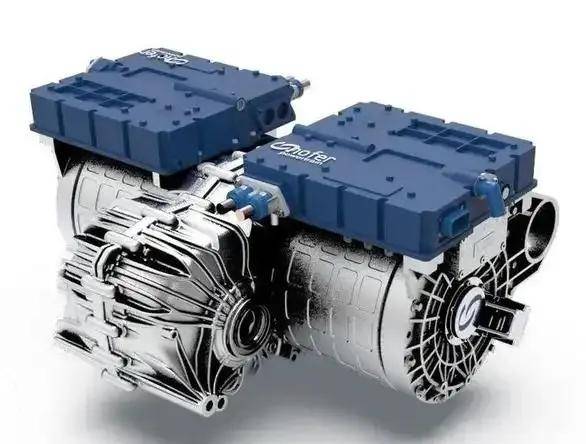

以小米SU7 Ultra為例,其三電機系統爆發出驚人的1548馬力,零百加速時間僅為1.98秒,這樣的性能直接將保時捷918等經典跑車甩在了身后。德國工程師引以為傲的PDK變速箱,在電動機面前也顯得黯然失色,仿佛算盤遇到了量子計算機般無力。

在賽道上,這種差距體現得更加明顯。在北京金港賽道上,特斯拉Model S Plaid輕松套圈AMG GT,車手下車后無奈表示:“油門踩到底都追不上,這根本就不是比賽,而是降維打擊。”這樣的場景讓不少傳統汽車愛好者心生感慨。

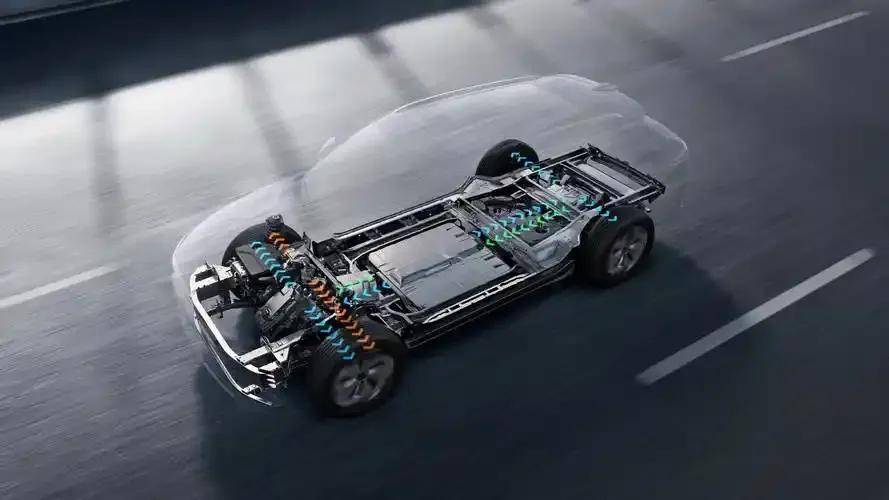

熱效率競賽也在這場變革中顯得蒼白無力。日系車企斥資20億研發的47%熱效率發動機,在低廉的電價面前變得不堪一擊。在上海,白領們開著增程式汽車通勤,每月電費僅需50元,而同樣的費用僅夠傳統燃油車加半箱95號汽油。政策的變化更是加劇了這一趨勢,深圳將混動車綠牌門檻提高至純電續航200公里,迫使車企不斷縮小發動機尺寸,未來甚至可能連摩托車發動機都不如。

傳統車企在這場變革中面臨著嚴峻的挑戰,他們不得不進行痛苦的轉型。大眾削減了40%的發動機研發預算,豐田則停掉了V6生產線,底特律的發動機工程師們也開始轉行寫代碼。而那些對內燃機充滿熱愛的車主們,則面臨著更加尷尬的境地。例如,花費80萬購買的寶馬M4,在二手車市場上只能賣出35萬的價格,而且買家還會諷刺道:“現在小姑娘選車都先看中控屏能不能刷抖音,誰還在乎你的直列六缸?”

然而,盡管內燃機面臨著前所未有的挑戰,但它并未完全退出歷史舞臺。在青藏線上,越野愛好者們仍然期待著長城3.0T柴油皮卡的到來;在阿拉善的沙漠中,大排量引擎的嘶吼仍然是車隊前進的號角。只是當城市白領們通過手機APP預約換電時,這些場景已成為了內燃機最后的倔強。未來,當我們看到百萬豪車搭載著小排量發動機時,不必驚訝,這不是技術的倒退,而是電車時代給燃油車判下的“死緩”。對于內燃機而言,能夠繼續發電,已是它最后的剩余價值。