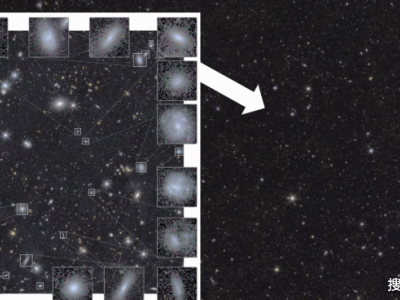

在宇宙學的探索之旅中,一項前所未有的發現震撼了科學界。最新一期的《自然》雜志刊登了一項研究成果,揭示了宇宙早期一個星系內神秘而穩定的棒狀結構。這一發現由日本國立天文臺的研究團隊帶來,他們觀測了一個宇宙年齡僅為26億年時的星系,意外捕捉到了這一不尋常的現象。

棒狀結構,通常由密集排列的恒星和氣體構成,是星系中心的一種復雜且有序的結構。在大型星系中,這種結構尤為常見。科學家們普遍認為,星系的形成需要數十億年的時間,先形成盤狀結構,隨后再經歷復雜的演化過程才可能形成棒狀結構。然而,這次觀測到的棒狀結構卻挑戰了這一認知,因為它的穩定性和特征表明,它本應在形成過程中被摧毀。

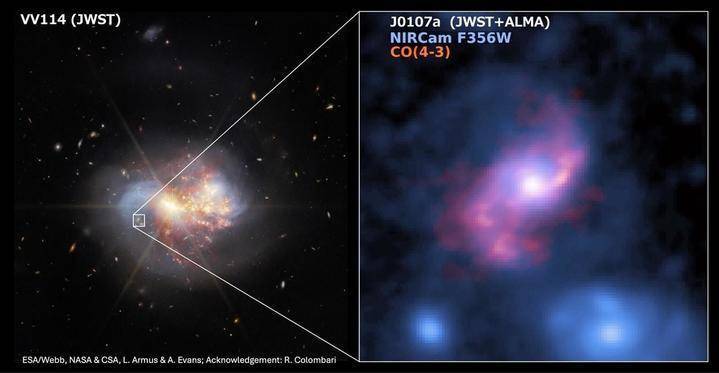

利用阿塔卡馬大型毫米波陣列望遠鏡和韋布望遠鏡的尖端技術,研究團隊對名為J0107a的星系進行了深入分析。這個星系可追溯到宇宙大爆炸后的僅26億年。觀測結果顯示,J0107a是一個大尺度的棒旋星系,其棒狀結構異常活躍,促使氣體被迅速拖入星系中心,從而引發恒星形成的爆發。

更令人驚訝的是,J0107a中氣體流入的速度比銀河系等類似星系快10到100倍。這種高速的氣體流動本應使星系更加不穩定,更容易瓦解。然而,J0107a中的恒星卻顯示,這個星系已經存在了相當長的時間。這一矛盾現象引發了科學家們對星系演化理論的重新審視。

這些觀測結果意味著,棒狀結構驅動的星系演化過程在宇宙早期就已經開始,遠早于科學家們之前的預期。這一發現為理解宇宙中的物質和能量如何重新分布和配置提供了新的視角,也為星系宇宙重排列的研究開辟了新的方向。

伴隨這一研究成果發布的新聞與觀點文章指出,這一神秘結構的存在和動力學特征曾被認為是不可能的。然而,新發現不僅挑戰了現有的天文學理論,還揭示了棒狀結構可能在宇宙生命的更早期就發揮了重要作用。這一革命性的突破不僅擴展了我們對宇宙復雜結構的認知邊界,還強調了高分辨率觀測技術在天文學研究中的重要性。

通過這一發現,科學家們再次證明了技術進步在推動科學探索方面的關鍵作用。正是這些先進的觀測工具,使我們能夠挑戰既有知識,更全面地描繪出宇宙演化的壯麗圖景。這一發現無疑將激發更多關于星系演化和宇宙結構的深入研究。