在浩瀚的宇宙中,黑洞一直以其神秘莫測的形象吸引著科學家們的目光。傳統觀念中,黑洞的形成總是伴隨著恒星壯觀的死亡過程:一顆恒星在生命的盡頭經歷劇烈的爆炸,其殘骸在自身重力的作用下坍縮,最終演化成吞噬一切的巨獸。然而,最新的科學猜想卻提出了一個截然不同的觀點:黑洞或許并非總是以如此轟轟烈烈的方式誕生,它們也可能在看似平凡的恒星內部悄然孕育。

近日,《物理評論D》期刊上發表的一項研究,就為我們揭示了這一令人驚奇的猜想。研究表明,我們的宇宙中存在著與太陽質量相當的黑洞,但現有的天體物理學模型卻難以解釋這些“迷你”黑洞的起源。一種頗具創新性的理論認為,這些黑洞可能是由暗物質形成的。暗物質,這種無法被直接觀測卻無處不在的神秘物質,或許正在恒星內部悄然聚集,并最終引發一場小型的坍縮,形成微型黑洞。

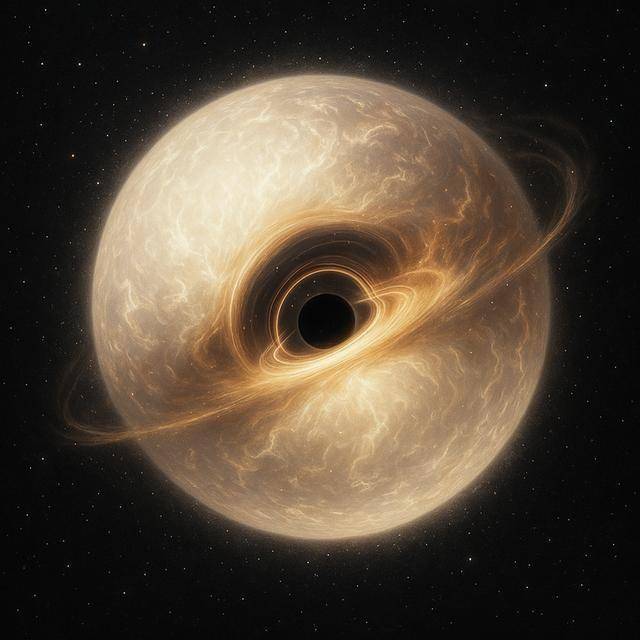

想象一下,一顆看似普通的恒星內部,正有一顆黑洞在無聲無息中生長。這個黑洞會不斷吸收周圍的物質,但其生長速度和最終形態卻取決于恒星本身的性質和自轉速度。如果恒星自轉較慢,黑洞將能夠穩定生長,直至將整個恒星吞噬;如果自轉速度適中,黑洞的坍縮可能會比事件視界的形成更快,形成所謂的“裸奇點”,這對現行物理學來說無疑是一個巨大的挑戰;而如果自轉很快,黑洞的生長將受到阻礙,它將成為一只“寄生蟲”,隱匿于恒星中心,從宿主體內無聲無息地汲取養分。

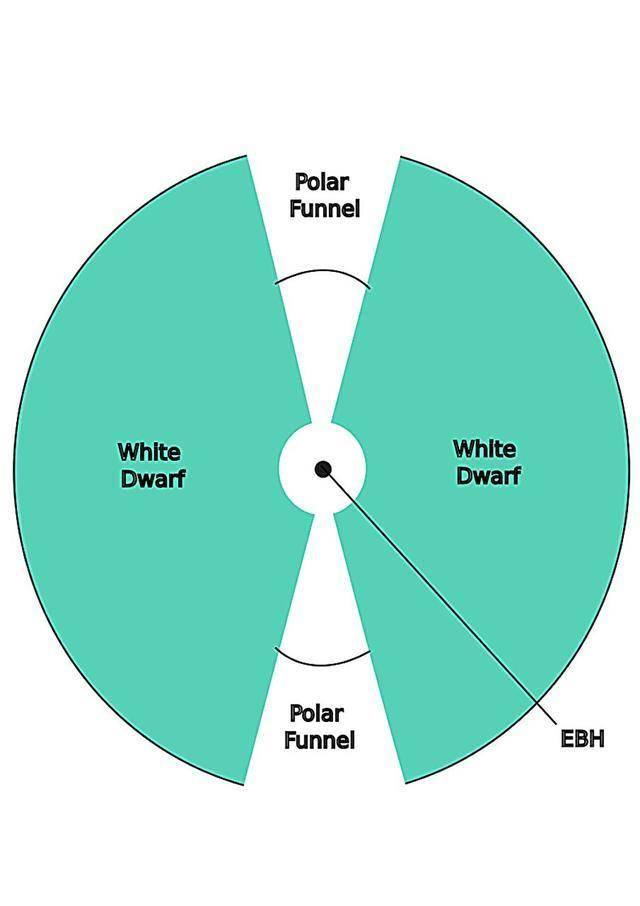

在白矮星和中子星這兩種高密度星體中,黑洞的形成過程同樣引人注目。白矮星是類太陽恒星演化的終點,如果黑洞在其內部形成,那么白矮星的自轉速度將成為決定性因素。黑洞可能會穩定生長,將整顆恒星納入腹中;也可能會形成裸奇點,揭示引力作用的更深層機制;還可能會成為一只“寄生蟲”,隱匿于白矮星中心。而中子星則更為致密,如果黑洞在其內部形成,將迅猛生長,在極短的時間內掏空中子星的內部。

恒星內部黑洞的想象圖

這些隱秘的黑洞可能正藏身于正常恒星的內部,靜悄悄地生長著。它們可能會在不經意間露出馬腳,比如通過奇特的引力特征、恒星不尋常的冷卻或雙星系統軌道的突然變化等線索被發現。然而,在大多數情況下,這些黑洞能夠在宿主體內潛伏長達幾十億年之久,直至恒星生命的盡頭才露出真面目。另一些黑洞則會提前暴露自己,將宿主恒星整個吞下,作為獨立形成的黑洞取代它們。

在銀河系中心的核球區域內,據說有大量的暗物質聚集。如果近似太陽質量的黑洞和裸奇點確實源自暗物質在白矮星內部的作用,那么在這一區域應該能夠探測到這些奇異的物體。所謂的“混合恒星”——即寄宿著微型黑洞的白矮星——也可能存在于此。這些猜想不僅為我們重新詮釋了恒星的生命歷程,更為暗物質的探測提供了新的線索。

白矮星內部寄生黑洞吸積受阻情況的示意圖

如果這些潛匿的黑洞確實存在,它們將成為我們了解暗物質在恒星內部特性的天然探測器。同時,如果裸奇點也真的以這種方式誕生,那么廣義相對論的一大基礎原則——“宇宙監督假設”也將面臨挑戰。因此,當我們再次仰望夜空時,不妨思考一下:那些璀璨的星辰背后,是否隱藏著更加神秘莫測的秘密?或許,在那些光彩奪目的外表下,正潛藏著連光也無法逃離的深邃黑暗。