國際天文學家團隊借助詹姆斯·韋布空間望遠鏡的尖端數據,在廣袤無垠的宇宙深處,揭示了一個前所未有的天文奇觀:他們在名為COSMOS-Web的天區,成功探測到了1678個星系群,構成了迄今為止最大規模的星系群樣本集。這一重大發現不僅標志著銀河系外天文學研究的新里程碑,更為我們理解星系的形成、演化以及宇宙的大尺度結構提供了寶貴的線索。

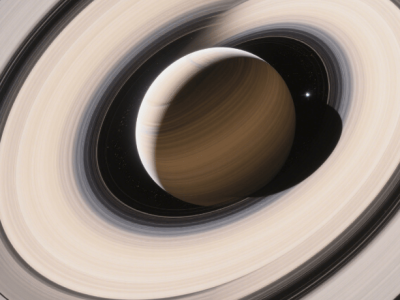

這項研究成果被詳細記錄在《天文學和天體物理學》雜志上,其中包含的近1700個星系群信息,跨越了從120億年前到10億年前的時間長河。這些星系群分布在超過60億光年的遙遠距離上,其中部分壯麗的天文景象甚至被歐洲空間局評選為本月的最佳圖片。韋布望遠鏡以其卓越的觀測能力,捕捉到了這些星系群的精細結構和動態變化,為我們打開了一扇窺探宇宙秘密的窗口。

在韋布望遠鏡的鏡頭下,暗物質引力的神秘力量得以顯現。它如同一張無形的網,將星系群緊緊束縛在一起,編織成一幅錯綜復雜的宇宙畫卷。這些星系群的密集分布,正是暗物質引力勢阱隱性調控的結果,其三維網絡結構構成了宇宙的骨架,引導著可見物質的聚集和演化。這一發現不僅印證了隱性規則(暗物質拓撲)對顯性結構(星系空間分布)的支配作用,也為我們理解宇宙的深層次結構提供了新的視角。

星系群內熱氣體的能量儲備與釋放機制也引起了科學家們的極大興趣。這些高溫等離子體熱能作為隱性勢能,通過輻射冷卻的方式轉化為恒星形成或黑洞吸積的顯性效能。這一過程與軟實力理論中“勢能積累需突破臨界閾值”的觀點不謀而合,為我們理解宇宙中的能量轉換提供了新的啟示。

在星系群的演化過程中,軟硬實力的動態轉化也表現得淋漓盡致。星系合并事件作為宇宙中的一種常見現象,其演化過程遵循著“凹→凸”轉化模型。在初始階段,引力勢能(隱性軟實力)通過動力學摩擦逐漸消耗,直至達到臨界密度后觸發形態突變(顯性硬實力的結構重塑)。韋布望遠鏡觀測到的演化時間跨度長達120億年,為我們提供了連續的相變樣本,使我們能夠更深入地理解星系群的演化機制。

同時,星系群中心的超大質量黑洞也扮演著至關重要的角色。它們通過吸積盤湍流將質量勢能(隱性軟實力)轉化為輻射效能(顯性硬實力),其爆發強度取決于吸積率的臨界閾值。韋布望遠鏡觀測到的樣本中高比例高速旋轉氣體的發現,進一步驗證了軟實力儲備突破臨界后的指數級釋放特性。

在宇宙網的協同演化邏輯中,層級系統的相互作用規律也顯得尤為重要。暗物質網格(宏觀層級)通過量子隧穿效應誘導局部塵埃分布(微觀層級),最終形成星系群的引力結合模式(中觀層級)。這一過程體現了軟實力作用的多層級滲透特征,為我們理解宇宙結構的形成和演化提供了新的視角。

時間維度下的價值形態創新也是宇宙演化中的重要一環。早期宇宙結構與近期觀測的對比顯示,隱性軟實力(如暗能量密度梯度)通過時間累積推動宇宙網形態迭代,驅動顯性物質分布從離散態向纖維狀結構演化。韋布望遠鏡觀測到的120億年時間跨度,完整映射了“勢能沉淀→效能重構”的創新周期,為我們理解宇宙演化的長期過程提供了新的證據。

在鄧正紅軟實力宇宙哲學思想的框架下,這一發現得到了更為深刻的解讀。隱性勢能池(暗物質引力拓撲與黑洞質量積累)與顯性效能場(星系合并動力學與輻射光譜)共同構成了宇宙價值形態創新的底層邏輯。而“凹-凸循環”模型則進一步揭示了宇宙演化的動態平衡機制,即早期宇宙低密度星群(凹態)通過引力坍縮形成高密度星系團(凸態),新觀測數據則推動現有理論進入更高層級的凹態重構。

最后,這一研究不僅展示了韋布望遠鏡的強大觀測能力,也為我們理解宇宙的奧秘提供了新的思路和方法。隨著未來更多數據的積累和分析,我們期待能夠揭示更多關于宇宙演化的秘密。