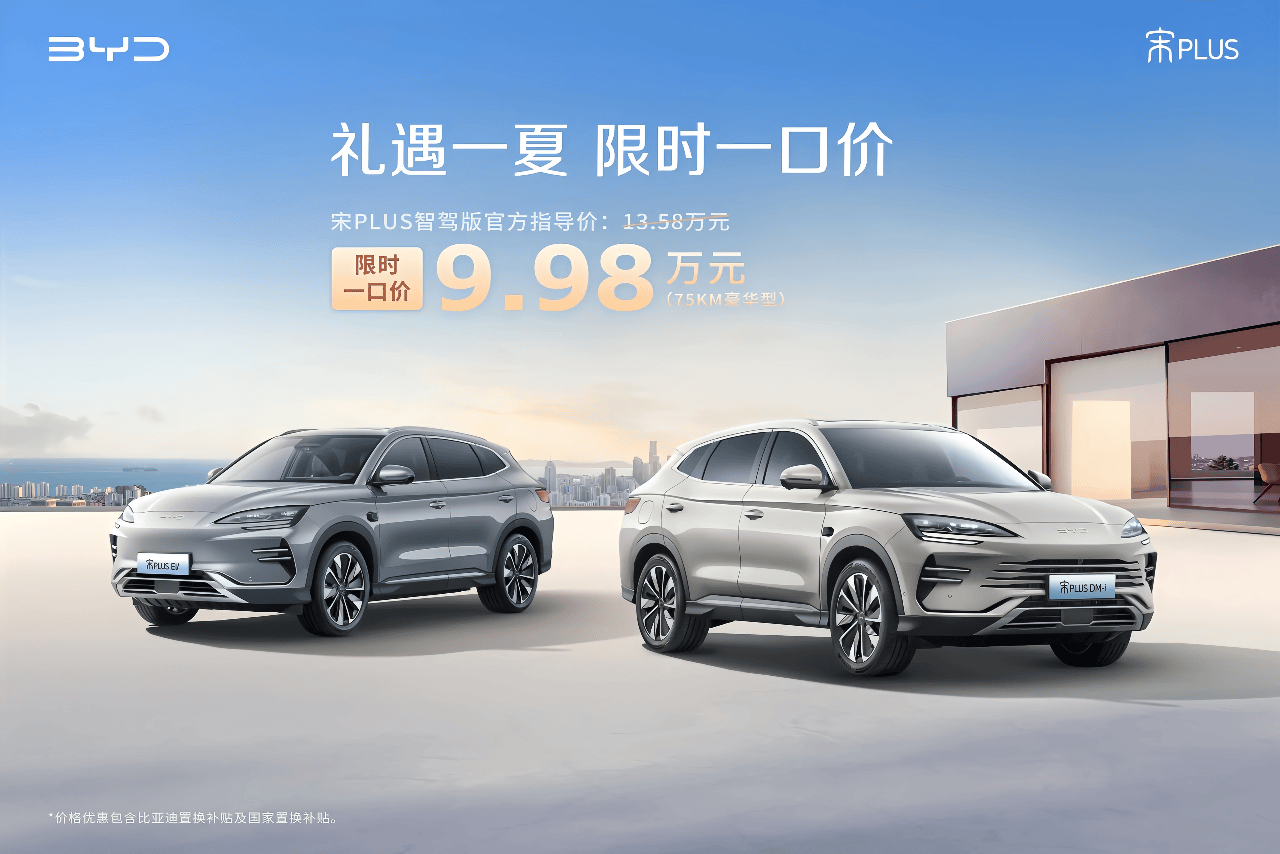

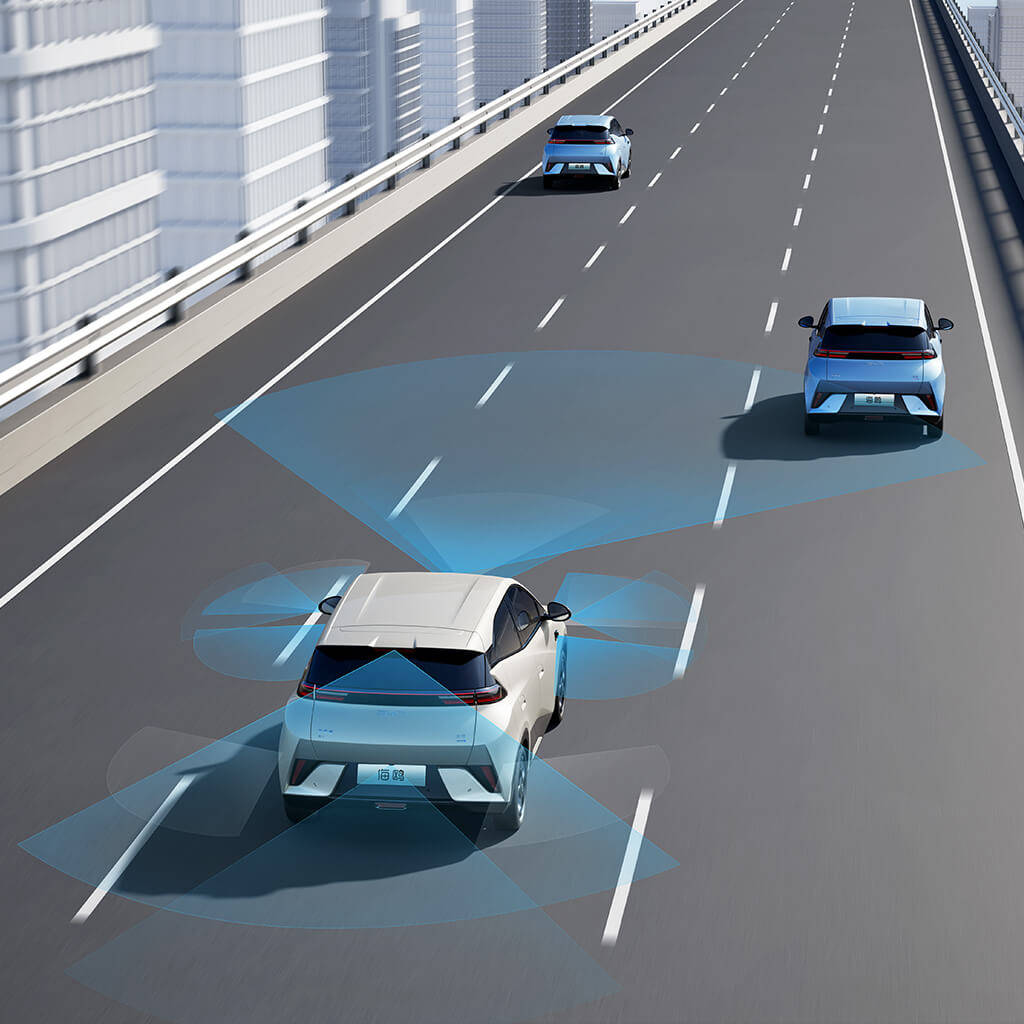

比亞迪近期發起了一波令人矚目的“智駕一口價”促銷活動,讓許多持有十萬元左右A級燃油車的消費者感到震驚。海鷗、海豚、宋PLUS DM-i以及海豹06 GT等車型,分別以5.58萬元、7.78萬元、9.98萬元和優惠至10.98萬元的價格入市,這一系列舉措不僅是對市場的一次大膽嘗試,更是對整個汽車行業發出的強烈信號。

面對比亞迪的猛烈攻勢,原本依靠性價比在市場中占有一席之地的零跑、埃安等二線新能源品牌,現在顯得力不從心。在十萬元以下的價位段,比亞迪的產品幾乎全部配備了電池、智能駕駛系統和強大的品牌效應,留給其他品牌的生存空間愈發狹窄。盡管這些品牌可能在外觀設計上尋求差異化,但當消費者發現多花兩千元就能獲得刀片電池和全套輔助駕駛系統時,外觀上的優勢便顯得微不足道。

有人質疑比亞迪如此大幅度的降價是否會虧本。從公開數據來看,比亞迪2023年乘用車的平均單車收入為12.3萬元,毛利率為13.4%,單車毛利約為1.6萬元。但這其中包含了高利潤的騰勢、仰望和高配漢EV等車型。而對于海鷗這樣的車型,業內估算其整車BOM成本在4.5至5萬元之間,因此5.58萬元的一口價確實是在盈虧線上的一次大膽嘗試。比亞迪在對外發起價格戰的同時,也在對內進行嚴格的成本控制,形成了一條緊繃的產業神經鏈。

比亞迪的成本控制策略建立在深度垂直整合的基礎上,但這并不意味著所有供應商都能從中受益。在這場價格戰中,二三線零部件企業面臨著賬期延長和壓價采購的雙重壓力,現金流狀況堪憂。比亞迪在推動自身發展的同時,也在對整個供應鏈進行極限挑戰。

對于消費者而言,比亞迪的這波降價潮也帶來了新的考量。盡管價格極具吸引力,但消費者也在觀察這是否是真正的底價。畢竟,這次降價活動持續到6月底,與“618”大促節點相呼應,顯然是為了完成上半年470萬輛的銷售任務。銷量沖高后,比亞迪是否會調整價格,或者推出更低配置的車型,都充滿了不確定性。因此,聰明的消費者可能會選擇觀望,除非比亞迪能夠給出“買貴退差”的承諾,否則價格預期仍然不穩定。

在這場價格戰中,無論是合資品牌、競爭對手、供應商還是普通消費者,都感受到了前所未有的壓力。而比亞迪則以其470萬輛的銷售目標為驅動,不再僅僅依賴單一車型的盈利,而是希望通過價格戰推動整個行業的升級和變革。在這場激烈的競爭中,比亞迪無疑是最具野心和決心的玩家。