中國電動汽車市場近期迎來了一波震蕩,各大車企在競相公布喜人銷量的同時,行業整體數據卻透露出不同尋常的寒意。據汽研數通最新發布的統計,2025年第23周(6月2日至6月8日),國內電動汽車銷量環比大幅下滑18.8%,總量跌至19.9萬輛,首次跌破20萬輛大關。

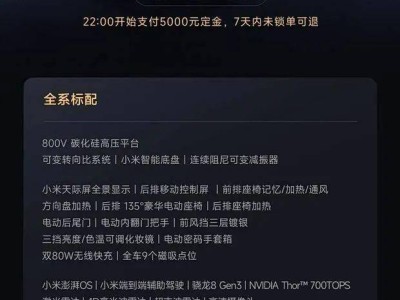

回溯至今年年初,電動汽車市場的銷量數據便已顯現出增長乏力的跡象,特別是在頭兩個月,銷量環比表現不盡如人意。這一態勢迫使電車企業不得不發起第一輪價格戰,以期提振銷量。然而,盡管3月和4月的銷量數據有所回升,但增長幅度并不顯著,未能達到預期效果。于是,第二輪價格戰接踵而至,部分車型在享受國家補貼后的售價甚至低至3.69萬元,幾乎腰斬了原價。

遺憾的是,如此激烈的價格戰似乎只對市場產生了短暫的刺激作用,銷量增長并未持續。進入第23周,銷量暴跌近兩成的嚴峻現實,無疑給所有汽車企業敲響了警鐘。

面對整體銷量增長乏力的困境,汽車企業之間的競爭愈發白熱化,市場爭奪戰演變為一場場激烈的“搶食”大戰。每一家企業都在努力擴大自己的市場份額,因為在這個此消彼長的市場中,多一個份額就意味著少一個競爭對手。正是在這種背景下,電車行業內的口水戰愈演愈烈,無論是傳統電車強企還是新興造車勢力,都紛紛卷入其中。

相較于那些根基穩固的電車強企,新興造車勢力面臨的困境無疑更為嚴峻。對他們而言,這不僅是市場份額的爭奪,更是關乎生死存亡的較量。2024年以來,多家新造車企業陷入困境,至今尚未有一家能夠躋身國內汽車市場前十名,這意味著他們尚未獲得繼續參與競爭的“船票”。

從2015年算起,中國新能源汽車行業已經走過了十年的發展歷程。如今,這個行業已經步入了“剩者為王”的階段,市場不可能容納過多的品牌。這一點,所有汽車企業都心知肚明。然而,激烈的價格戰非但未能帶動銷量的持續增長,反而引發了市場的暴跌。這無疑促使電車行業開始反思,尋找新的出路。

在反思中,汽車企業逐漸意識到,單純的價格戰已經失效,無法為下一階段的突破提供有力支撐。因此,如何在激烈的市場競爭中尋找新的增長點,成為擺在他們面前的一道難題。對于整個電動汽車行業而言,這既是挑戰也是機遇,只有不斷創新、提升產品競爭力,才能在未來的市場競爭中立于不敗之地。