近期,中國在全球航天領域的一次慷慨之舉引發了廣泛關注。據悉,中國決定向全球范圍內的七家科研機構分享珍貴的嫦娥五號月壤樣本,總重量達到1731克,這些科研機構分布在多個國家,其中包括美國的布朗大學和夏威夷大學。然而,值得注意的是,美國國家航空航天局(NASA)并未出現在此次分享名單之上。

這并非NASA首次被排除在中國航天合作之外。早在嫦娥六號任務籌備期間,中國向超過30個國家發出了合作邀請,但NASA同樣未能獲得參與的機會。究其原因,這主要歸咎于美國自身設定的合作障礙。

追溯至2011年,美國國會通過了一項名為《沃爾夫修正案》的法案,該法案以“國家安全”為由,全面禁止NASA與中國開展任何形式的官方合作,甚至禁止NASA資助的科學家參與中國的相關項目。這一法案的出臺,無疑為中美兩國在航天領域的合作設置了巨大的障礙。

事實上,美國科學家對于與中國進行航天合作的渴望并未因此減弱。在嫦娥五號帶回月壤樣本后,英國行星科學家馬赫什·阿南德成功從中國“借”到了60毫克月壤進行研究,而法國、意大利、巴基斯坦等國的科學家也陸續獲得了樣本。然而,對于美國科學家蒂莫西·格洛奇來說,他的研究經費卻只能依靠紐約州立大學自籌,因為NASA的聯邦資金受到了《沃爾夫修正案》的嚴格限制。

更為諷刺的是,美國并非沒有與其他國家進行航天合作的先例。在冷戰時期,美蘇兩國曾在太空領域展開過一系列的合作,包括互贈禮物和聯合開展搜尋地外文明計劃等項目。然而,如今當中國航天在月球探索方面取得重大突破時,NASA卻只能在法律的夾縫中苦苦掙扎。

嫦娥五號帶回的月壤樣本為科學家們解開月球演化史提供了新的線索。這些樣本顯示,月球火山活動的結束時間比NASA此前基于阿波羅樣本得出的結論推遲了10億年。而嫦娥六號更是從月球背面采集了2公斤的土壤樣本,填補了人類探索月球44年來的空白。這些“年輕”的樣本如同地質時鐘,為科學家們重構太陽系形成歷史提供了寶貴的資料。

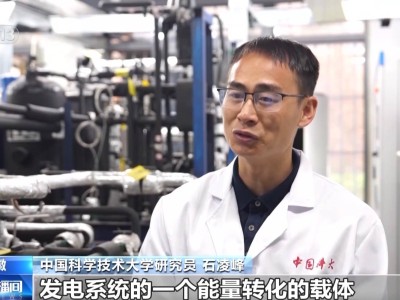

與此同時,中國在航天領域的開放姿態與美國形成了鮮明的對比。中國不僅將月壤申請流程全面公開,還允許國際團隊在同一個實驗室對比阿波羅樣本與嫦娥樣本。這種開放和包容的態度贏得了國際社會的廣泛贊譽。

相比之下,美國的航天合作正陷入前所未有的困境。一方面,NASA局長不斷喊話期待與中國進行積極合作;另一方面,美國會卻對中美航天合作嚴防死守。這種矛盾的態度不僅阻礙了中美兩國在航天領域的合作進程,也損害了美國在國際航天領域的形象和地位。

隨著中國航天事業的快速發展和國際影響力的不斷提升,越來越多的國家開始尋求與中國進行航天合作。例如,挪威醫學博士特里西婭·拉羅斯就宣布將登陸中國天宮空間站進行研究工作。而美國主導的國際空間站卻因老化而面臨退役的困境。

面對這種形勢,美國不得不重新審視自己在航天領域的戰略定位和發展方向。然而,由于《沃爾夫修正案》的存在和美國國內的反華情緒高漲,美國想要與中國進行航天合作仍然面臨著巨大的挑戰和困難。

盡管如此,中國航天的發展軌跡仍然為世界各國提供了一個值得借鑒的范例。從被排擠在國際空間站建設之外到自主建成天宮空間站;從被航天技術封鎖到實現月背采樣返回;中國用20年的時間證明了“開放合作”與“自主創新”并行的力量。如今,中國正以更加開放的姿態和更加堅定的步伐走向太空深處。