近期,特斯拉副總裁陶琳分享了一項關于車輛管理的創(chuàng)新設想,旨在通過特斯拉App為新手駕駛員提供更為安全的駕駛環(huán)境。她提到,家長能夠為剛取得駕照的孩子設定車輛的最高速度和最大加速度,還能一鍵激活多項主動安全功能,甚至包括一個“宵禁通知”功能,即在晚上11點至凌晨4點間,只要車輛被啟動,家長就會立即收到提醒。

這一設想聽起來充滿了關懷與溫情,但隨即在網(wǎng)絡上引發(fā)了一些討論。有網(wǎng)友提出疑問:“孩子?多大的孩子能開啊?”在我國,獲取機動車駕駛證的最低年齡為18歲,這意味著駕駛員已具備承擔民事和刑事責任的能力。這樣的疑問,反映了公眾對于特斯拉這一設想的認知差異。

事實上,車企們正以前所未有的熱情深度參與到用戶的日常駕駛中。特斯拉的這一設想,被部分網(wǎng)友視為科技進步帶來的貼心守護,但也有人擔憂,這是否在無形中模糊了用戶自主權的邊界,成為了一種“越俎代庖”。特別是在中文語境下,“孩子”這一說法,更顯得有些幼齡化,與我國關于未成年人刑事責任年齡改革的討論背景形成了鮮明對比。

不僅特斯拉,整個智能汽車乃至科技硬件領域,都存在著類似的“爹味”操作。車企或更廣泛的科技大廠,似乎都秉持著一種信念:憑借不斷迭代的技術,它們不僅能制造出更聰明的機器,還能“優(yōu)化”用戶本身。例如,小米SU7 Ultra曾因“鎖馬力”事件引發(fā)爭議,車主發(fā)現(xiàn),想要完全發(fā)揮車輛性能,還需通過官方設定的賽道駕駛考核。

這種由廠商單方面定義和限制產品性能的做法,并非個案。蘋果曾因“降速門”丑聞備受爭議,通過OTA更新悄悄調低舊款iPhone性能,導致手機卡頓。盡管蘋果解釋稱此舉是為了防止意外關機,但擅自“優(yōu)化”設備性能的做法,仍讓用戶感到知情權與控制權受到侵犯。

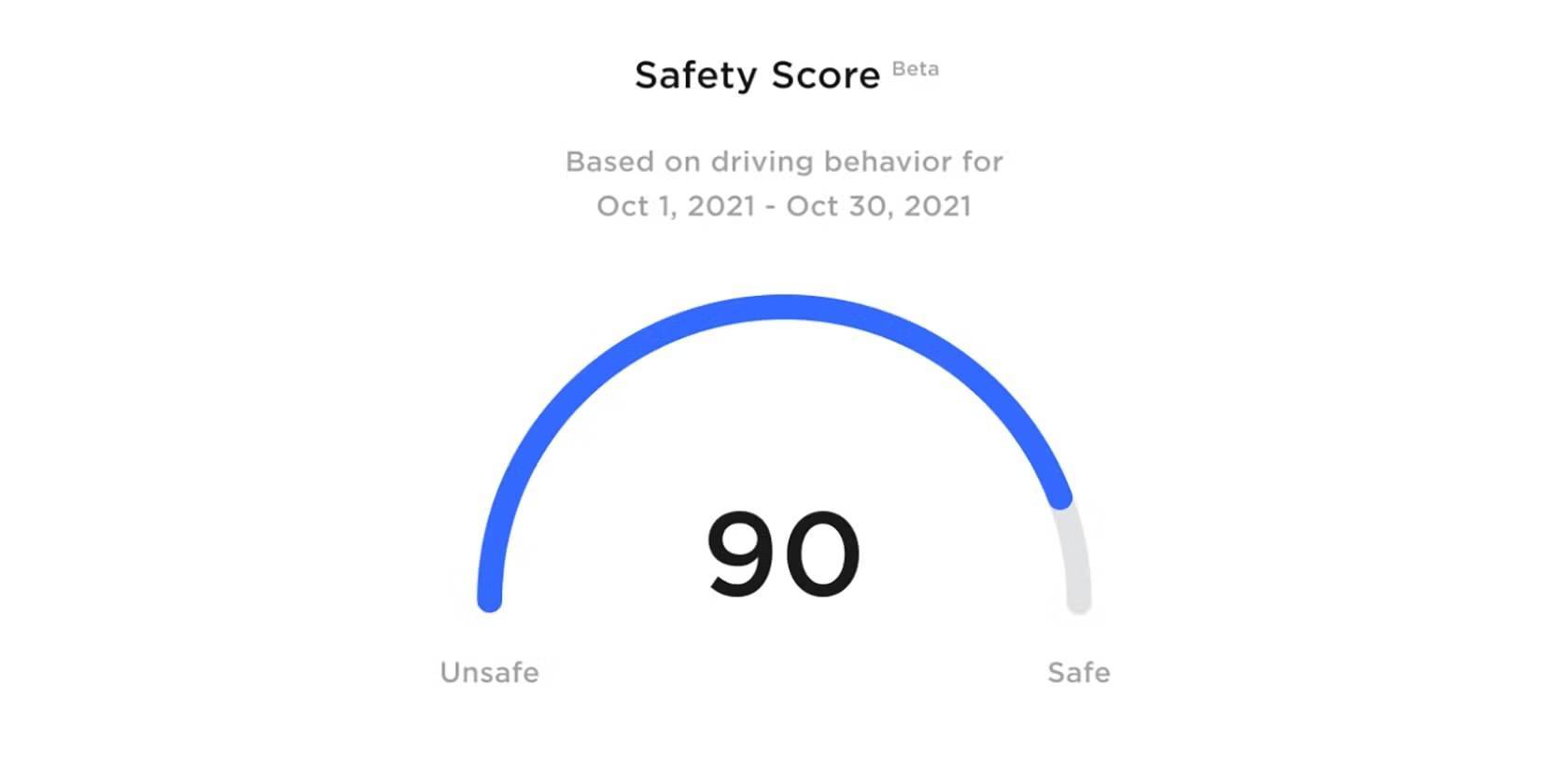

隨著智能汽車越來越像裝有輪子的大型智能終端,能夠對車輛下達指令的,并不只有駕駛員。駕駛行為乃至車內細微舉動,都可能成為算法分析的對象。特斯拉在美國推行的“安全評分”系統(tǒng),便是通過車載傳感器記錄駕駛習慣數(shù)據(jù),并以此作為保險保費浮動的依據(jù)。盡管特斯拉聲稱此舉旨在鼓勵更安全的駕駛行為,但評分標準的透明度、數(shù)據(jù)用途及隱私邊界等問題,仍持續(xù)引發(fā)用戶討論。

近年來在全球范圍內持續(xù)發(fā)酵的“汽車維修權”運動,也反映了消費者對車企通過技術壁壘和商業(yè)模式壟斷售后市場、限制用戶自主維修選擇的反彈。在美國,盡管有州通過法案要求車企開放車輛遠程信息診斷數(shù)據(jù),但車企行業(yè)聯(lián)盟迅速提起訴訟,相關法律博弈至今仍在持續(xù)。在中國市場,新能源汽車技術的快速迭代和保有量的持續(xù)增長,也使得部分車型維修日益依賴原廠授權體系,維修費用高昂。

車企們之所以展現(xiàn)出“當?shù)健钡墓芾碜藨B(tài),背后是安全訴求、技術演進、市場競爭、法規(guī)環(huán)境以及車企自身長遠戰(zhàn)略等多重因素的交織。安全與責任是車企掛在嘴邊的重量級理由,在公眾對交通事故的“零容忍”和嚴苛法規(guī)面前,任何車企都不敢掉以輕心。同時,市場競爭和品牌形象的塑造也促使車企采取更為保守和“過度保護”的策略。技術自身的飛速發(fā)展賦予了車企更多能力,甚至催生了主動干預用戶駕駛行為的沖動。

車企們紛紛化身“你爹”,背后五味雜陳。既有面對安全法規(guī)與社會責任時的審慎,也有市場競爭中的精明考量,更有在技術賦權與未來出行愿景驅動下,主動介入并試圖重塑規(guī)則的雄心。這些因素相互疊加,共同促成了當前智能汽車領域這一獨特的行業(yè)景觀。