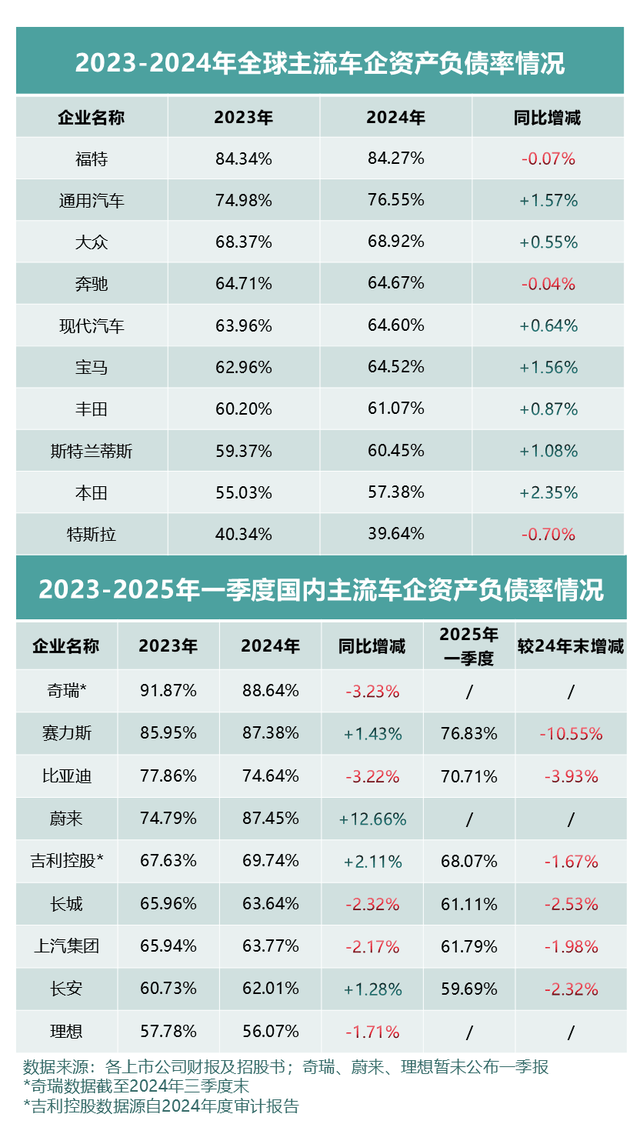

隨著全球汽車行業的財報季拉開帷幕,2024年度及2025年第一季度的財務報告紛紛出爐,各大車企的財務狀況呈現出多樣化的面貌。盡管市場規模的差異使得直接對比財務數據略顯片面,但在當前經濟環境下,資產負債率成為了評估車企健康狀態的關鍵指標。

車企普遍背負高額負債,但深入分析其負債結構后,不難發現每家公司的債務狀況各具特色。銷量與營收的增長往往伴隨著原材料采購成本的增加,從而導致總負債的攀升。以全球巨頭為例,豐田與大眾在2024年的總負債均突破了萬億元大關,且超過了各自的年營收。

然而,總負債并非衡量債務負擔的唯一標尺。有息負債與無息負債的區分,為企業債務壓力提供了更為精準的視角。無息負債無需支付利息,而有息負債則需向金融機構等債權人支付利息,這部分債務更能真實反映企業的財務壓力。對比國內外主流車企,有息負債呈現出“西高東低”的態勢,通用汽車、奔馳、寶馬等公司的有息負債規模均達到數千億級別。相比之下,國內車企對有息負債的依賴度較低,如比亞迪的有息負債僅占總負債的5%,約為286億元。

在評估企業運營健康度時,應付賬款(即未到期供應商貨款)同樣是一個重要指標。通過考察應付賬款占營業成本的比例,可以判斷其合理性。比例越低,表明企業未到期支付供應商的貨款越少。在國內主流車企中,蔚來的應付賬款占營業收入比例為52%,長安為49%,長城汽車和上汽集團分別為39%和38%,而比亞迪則為31%。在付款周期方面,比亞迪表現尤為突出,其與供應商的平均付款周期為127天,為業內最短之一,展現了其在供應鏈管理上的強大能力。

中國汽車產業的快速發展,使得國內車企的業績增長顯著超過海外同行。然而,高負債經營也引發了關于高風險的討論。但從全球車企的財務數據來看,中國車企的負債水平并不算高,且高負債并不必然意味著高風險。在全球汽車產業向智能化、電動化轉型的背景下,無論是傳統車企還是新興勢力,都需要大量的資金支持。在這場轉型競賽中,誰能在賺取更多利潤的同時,更好地平衡資產與負債的規模,誰就有可能成為最終的贏家。

車企在財務管理上的靈活性和效率也是決定其未來發展的重要因素。例如,通過優化供應鏈管理和縮短付款周期,企業可以在保證供應商利益的同時,提高自身的資金利用效率。這種精細化管理策略,將成為車企在激烈市場競爭中脫穎而出的關鍵。

車企的財務狀況不僅反映了其當前的運營狀況,更預示著其未來的發展方向和競爭力。在全球汽車產業加速轉型的當下,車企需要更加注重財務管理和風險控制,以確保在激烈的市場競爭中立于不敗之地。