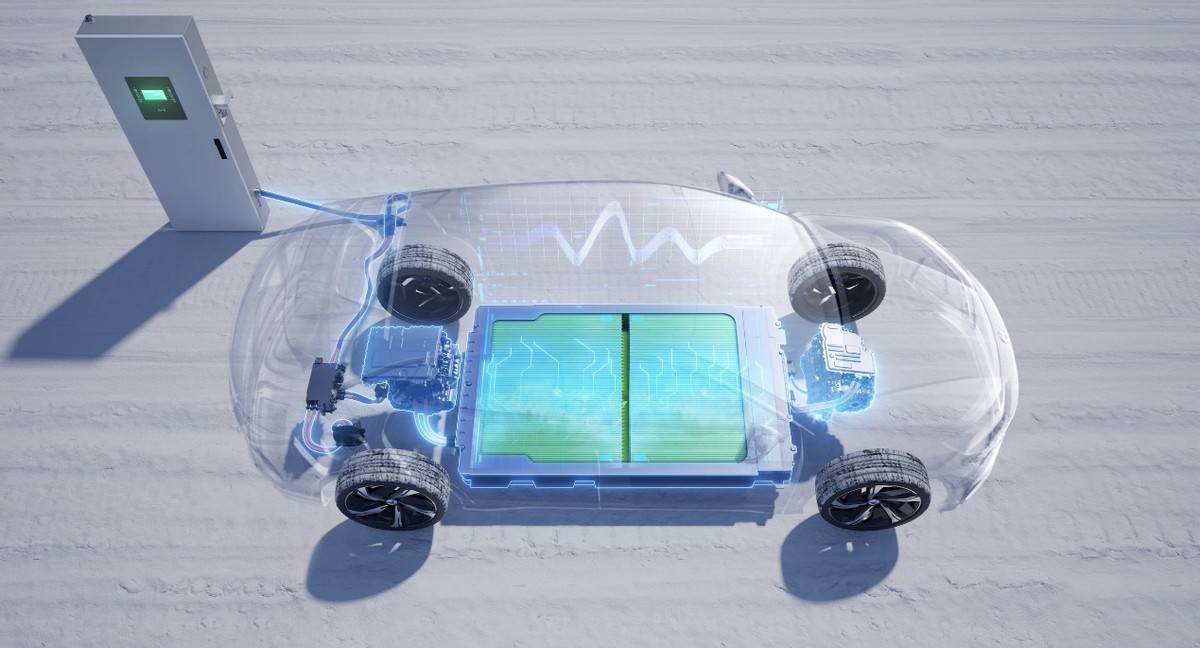

新能源汽車充電方式主要分為兩大類:交流慢充與直流快充。交流慢充的功率多為1.8kW、3.3kW或6.6kW,而直流快充的功率則普遍在60kW以上。據統計,超過70%的電動車主更傾向于使用交流慢充方式,這一數據雖非絕對精確,但足以說明家用充電樁在電動車充電中的主導地位。

對于大多數電動車主而言,日常用車多集中在市區范圍內,每天行駛距離通常在50至100公里之間。由于家用充電樁的普及,6.6kW的充電樁在夜間10小時內足以充滿絕大多數電動車的電池,即便是擁有100kWh電池包的車型,也基本能夠滿足需求。因此,市區內的電動車主很少遭遇續航焦慮。

電動車主們普遍反映,只有在長途旅行時才會使用直流快充樁。以一輛60kWh電池包的電動車為例,即便在高速上電耗較高,也能行駛超過350公里,足以滿足長途駕駛中的休息需求。在服務區稍作休息,利用20分鐘左右的時間即可為車輛補充50%的電量,足以繼續行駛200公里左右,從而輕松完成500公里以內的長途旅程。

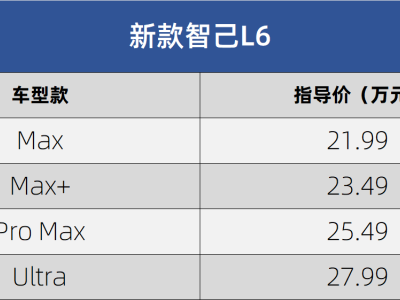

然而,追求更快的充電速度意味著更高的成本投入。高壓平臺設計、能夠承受大電流的電池包等都需要額外的成本。例如,一臺400V平臺搭配3C電池的電動車售價可能在13萬左右,而升級到800V平臺搭配5C電池的車型,售價則可能高達17萬。盡管充電速度更快,但對于日常代步而言,兩者之間的體驗差異并不顯著。

因此,在購買電動車時,消費者應根據實際需求來選擇。對于大多數用戶而言,充電功率在100kW左右的車型已經足夠滿足需求。400V平臺搭配升壓技術和3C電池包,能夠承受約300A的電流,這樣的技術配置已經相當出色。畢竟,在日常使用中,更多時候我們還是依賴6.6kW的慢充樁進行充電,而即便是使用快充,大多數充電樁的功率也僅為120kW。

購買超快充車型可能會面臨充電樁功率不足的問題,造成資源的浪費。因此,選擇合適的車型更為重要。在購買電動車時,消費者應結合自身的使用場景和需求來做出決策。有些技術雖然先進,但可能并不適用于所有消費者,購買時還需理性對待。