在新能源汽車市場中,消費者往往將焦點放在續航里程、智能化配置以及外觀設計上,而對于一個看似不起眼的細節——充電口的位置,卻鮮少給予關注。許多人認為,充電口無論置于車輛前部還是后部,不過是使用習慣的問題,實則不然。這一細節背后,隱藏著車輛平臺結構、電池布局、快慢充策略乃至是否為“油改電”車型的深刻信息。

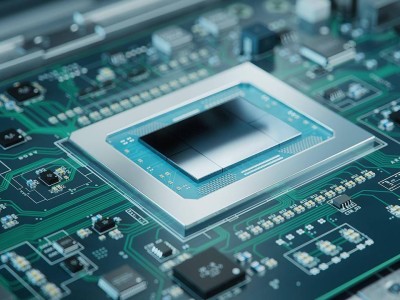

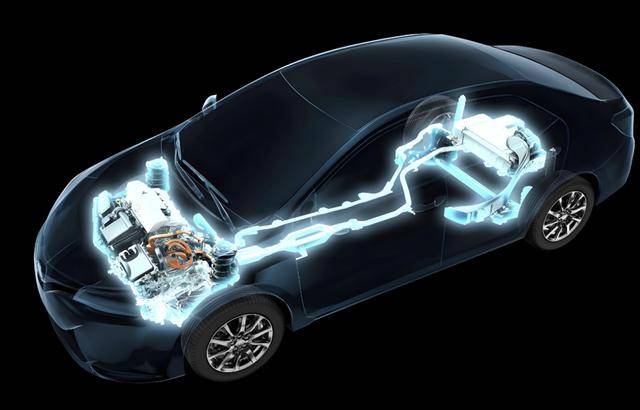

事實上,充電口的位置并非車企隨心所欲的決策,而是受到車輛整體結構設計、成本控制以及安全標準的嚴格制約。充電過程看似簡單,即將外部電源通過充電口引入,經由高壓線傳輸至電控系統,最終送達電池組,實則涉及“三電系統”中的電控與電池兩大核心組件。

電池組的位置相對固定,通常被平鋪在底盤中部,位于前后軸之間。而電控系統的布局則靈活得多,可以根據車型設計需求,安裝在前艙、后艙甚至車身兩側。此時,車輛的驅動形式成為決定充電口位置的關鍵因素。前驅車型中,電機與電控系統往往集中于前軸附近,因此充電口自然靠前;而后驅車型則相反,電控系統布置在后部,充電口也隨之靠后。

成本考量也不容忽視。高壓線內部由銅、鎳等金屬材料構成,線長直接關聯到成本高低,一米幾百乃至上千元的費用并不罕見。因此,即便只是節省幾十公分,對于車企而言也是巨大的經濟效益。這也解釋了為何許多新平臺、新車企傾向于“就近放口”,即電控系統所在位置附近設置充電口,以簡化布線、縮短裝配時間、降低碰撞風險,并提升結構緊湊性和安全性。

然而,充電口位置的選擇不僅關乎技術和成本,更直接影響到用戶體驗。一般來說,充電口位于車輛前側的車型,很可能是基于傳統燃油平臺改造的“油改電”產品。這種做法省去了重新設計車身模具和沖壓結構的麻煩,開發效率高且成本低廉。但對于消費者而言,前置充電口在實際使用中卻帶來了諸多不便。無論是地庫停車還是公共充電樁,車位布局往往要求車輛尾部靠近充電設備,前置充電口意味著車主需要車頭朝里停車,不僅操作不便,還可能因車位狹窄而導致停車困難。

相比之下,純電平臺車型通常將充電口布置在后側、后翼子板或尾部附近,這樣的設計不僅符合電控系統靠后、電池走線短、結構更合理的原則,還提升了安全性和便利性。因此,從用戶體驗的角度出發,后置充電口無疑是更優的選擇。

除了技術和成本因素外,用戶的使用習慣也是決定充電口位置不可忽視的一環。在現實生活中,無論是家庭充電樁還是公共充電設施,車位布局往往更傾向于車尾靠近充電設備。因此,選擇前置充電口的車型,無疑會給用戶帶來額外的操作不便和困擾。

充電口的位置并非簡單的使用習慣問題,而是涉及車輛平臺結構、成本控制、安全標準以及用戶體驗等多個層面的復雜考量。對于消費者而言,在選購新能源汽車時,不妨多關注這一細節,選擇后置充電口的車型,以獲得更佳的使用體驗和更高的性價比。