在內容社區平臺的激烈競爭中,B站憑借豐富的原生數字資產占據一席之地,但在人工智能領域的布局卻顯得頗為謹慎。與字節跳動、快手等平臺積極投身AI軍備競賽不同,B站更傾向于將AI作為輔助工具,用以鞏固創作者生態、提升廣告變現效率,而非直接參與大規模技術競爭。這種策略選擇,折射出B站當前面臨的生態壓力與戰略權衡。

B站的AI應用呈現出獨特的路徑——它并未急于開發大模型,而是將AI轉化為連接技術與大眾的橋梁。數據顯示,今年第三季度,B站每月有超過8000萬用戶瀏覽AI相關內容,但平臺并未參與全球范圍內的大模型競賽,而是聚焦于AI內容的生產與傳播。董事長陳睿在公開場合多次強調,優質內容的核心在于創作者本身,這一觀點背后,是B站生態增速放緩、創作者商業化困境的現實挑戰。

2025年4月,B站社區經歷了一場“停更潮”:多位擁有數百萬粉絲的頭部UP主宣布暫停更新,原因直指收入下滑。盡管同期平臺給創作者的分成上漲了19%,但簡單的資金投入并未有效挽留人才,創作熱情與商業回報之間的矛盾日益凸顯。與此同時,商業化氣息在社區內逐漸蔓延,部分UP主的“恰飯”視頻頻繁出現同一品牌,推薦流首頁甚至出現封面具有挑逗意味的內容,這些變化引發了用戶對社區氛圍的擔憂。

面對生態壓力,B站開始嘗試突破二次元圈層,推動AI知識、科普、教育內容的生產。平臺上涌現出“圖靈的貓”“跟著李沐學AI”等科普類UP主,AI內容成為增長最快的科技品類。據披露,AI相關視頻的播放時長同比增長61%,日均投稿量增長45%,全網AI粉絲量排名前十的創作者均來自B站。這種轉變不僅豐富了內容生態,也為平臺吸引了更多年輕用戶——數據顯示,觀看AI內容的用戶中,95后占比超過80%。

在創作工具層面,B站推出了一系列AI輔助功能,但整體仍處于追趕階段。2025年7月,平臺上線“視頻播客出圈計劃”,其中的“代號H”工具允許創作者通過文案或音頻輸入,在6分鐘內將千字內容轉化為視頻,未來有望縮短至3分鐘。此前,B站還測試了“必剪Studio”的數字分身定制功能,UP主提交30分鐘音頻和真人視頻即可生成1:1數字分身,并新增虛擬主播形象定制選項。然而,這些工具目前均處于內測階段,尚未大規模推廣。

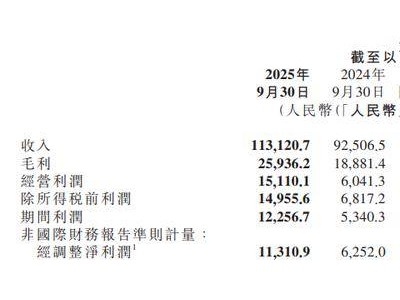

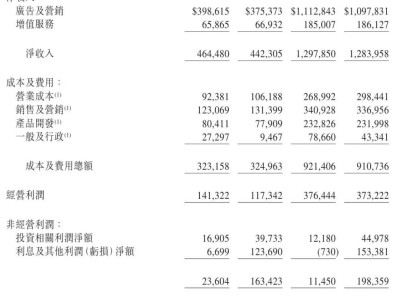

商業化變現方面,B站于今年4月推出數據洞察智能體InsightAgent,幫助品牌在投前洞察、達人匹配、創意生成到投后復盤的全鏈路中提升效率。該工具已落地應用,與之結合的B小程序則面向游戲領域客戶內測,探索新的變現路徑。財報顯示,2025年第二季度,B站廣告收入超過24億元,同比增長20%,其中超30%的開屏廣告、10%的新廣告標題由AI生成,30%的效果廣告消耗來自AIGC創意,AI類廣告收入同比增長近400%。游戲收入也達到16.1億元,同比增長60%,這與AI技術提升投放效率和用戶體驗密切相關。盡管如此,與快手在3月上線的AI廣告優化系統、字節在二季度實現的AI廣告創意生成工具商業化相比,B站的進度仍顯滯后。

在自研大模型領域,B站選擇了差異化賽道——動漫生成。2025年5月,平臺推出動畫視頻生成模型Index-AniSora并開源,同時提出首個專為二次元視頻生成打造的強化學習技術框架,以及3萬條人工標注的動漫視頻獎勵數據集。這一模型針對動漫內容優化,與快手“可靈”追求的電影真實感、字節“Seedance”追求的速度和功能全面性形成對比。后兩者均未開源,主要服務于自身生態并對外提供服務。值得注意的是,原快手可靈AI技術負責人張迪加盟B站僅3個月便離職,核心原因在于雙方訴求分歧:B站希望其通過AI技術提升廣告效率20%,而張迪的專長在于基礎模型研發及ToC應用。

B站在AI領域的保守節奏,與其平臺生態、基因和資源儲備密切相關。抖音、快手等平臺以低門檻、高參與度的特點,天然需要“大規模可復制”的創意工具,以實現內容的病毒式傳播。而B站的中長視頻創作門檻更高,用戶對內容原創性和風格辨識度更為敏感,過度依賴AI可能導致社區氛圍“AI化”,削弱其核心競爭力。B站的商業模式更依賴粉絲粘性、優質創作者和用戶觀看時長,遵循“質量邏輯”而非“產量邏輯”,這使其在AI投入上顯得更為謹慎。

從資源角度看,字節和快手作為算法和技術驅動型公司,在預算、人才和基礎設施方面具有優勢,而B站的核心基因是社區、內容和創作者生態,其AI研發團隊規模、預算、工程文化和算力儲備均難以與前者匹敵。因此,B站更愿意將資源投入到內容生態、社區文化、會員付費和IP擴展等領域,以凸顯平臺差異化,拓展商業化空間。年輕用戶對AI技術的高關注度和使用熱情,則為B站的長期發展提供了有力支撐。