新能源賽道上,賽力斯從瀕臨破產到逆襲成銷冠的故事,成了近期車圈熱議的焦點。這家曾以生產面包車為主的企業,如今憑借與華為的深度合作,在豪華新能源汽車市場站穩腳跟,甚至成為今年中國最大的汽車IPO項目,成功登陸港交所。

賽力斯的轉型之路堪稱“豪賭”。創始人張興海三次創業,從汽車零部件到面包車,再到新能源領域,每一次轉型都踩中時代節點。2016年,當多數車企還在觀望時,賽力斯便押注智能電動汽車,在美國硅谷設立研發中心,收購造車工廠,甚至定下“軟件定義汽車”的技術路線。然而,巨額投入并未立即見效,反而因研發周期長、市場接受度低,導致營收和利潤持續下滑,企業一度瀕臨破產。

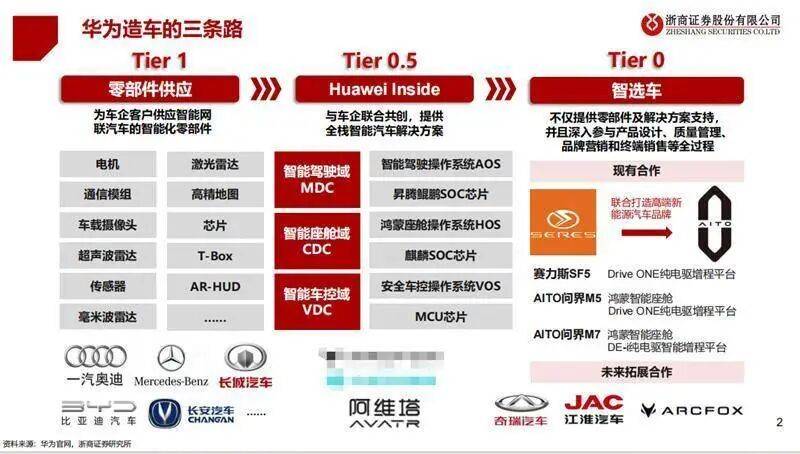

轉機出現在2019年。賽力斯與華為開始接觸,2021年正式合作,開創了整車企業與ICT企業跨界融合的先河。這種合作模式中,華為深度參與產品定義、設計、營銷及銷售,甚至開放線下門店售車,而賽力斯則讓渡部分決策權,換取智能化技術的賦能。首款合作車型問界M5試水成功,隨后推出的M7、M9等爆款,逐步打開30萬、50萬級市場,打破BBA的壟斷地位。

數據顯示,賽力斯今年上半年凈利潤近30億元,同比增長超80%,領跑新勢力;前三個季度新能源汽車累計銷量超30萬輛,穩坐頭把交椅。11月5日,賽力斯在港交所敲鐘上市,成為唯一一家A股和港股均上市的車企。這一成績,讓曾嘲諷其“靠抱大腿”的聲音逐漸減弱,更多車企開始承認:在虧損泥潭中掙扎時,先活下去、把車賣出去,比爭論“靈魂”歸屬更重要。

賽力斯的成功并非偶然。其“超級工廠”占地2700余畝,是特斯拉上海工廠的兩倍,擁有超過1600臺智能終端協同運作,車間機器人應用超3000臺,關鍵工序自動化率達100%。AI智能檢測系統可掃描底盤與車身連接的162顆螺栓,確保扭矩誤差在0.01毫米內。這種對品質的極致追求,讓問界系列車型在高端市場站穩腳跟。

然而,依賴外部合作的風險也如影隨形。招股書顯示,2022年至2024年,賽力斯對最大供應商的采購額從58億元增至420億元,占比從14.5%升至30.2%。若合作關系變動,可能直接影響企業運營。為此,賽力斯一邊深化與寧德時代、字節跳動等企業的合作,布局動力電池和具身智能領域;一邊將港股募資的70%用于研發,其中40%投向核心技術創新,試圖構建自主技術壁壘。

從“邊角料”到“新貴”,賽力斯的逆襲讓車圈看到跨界合作的潛力。如今,大眾、奧迪等傳統巨頭也開始反向與國內科技廠商合作,新能源賽道的競爭邏輯正從“單打獨斗”轉向“生態共贏”。對賽力斯而言,如何平衡合作與自主,在銷量狂飆的同時筑牢技術根基,將是其從“活下來”到“活得好”的關鍵。