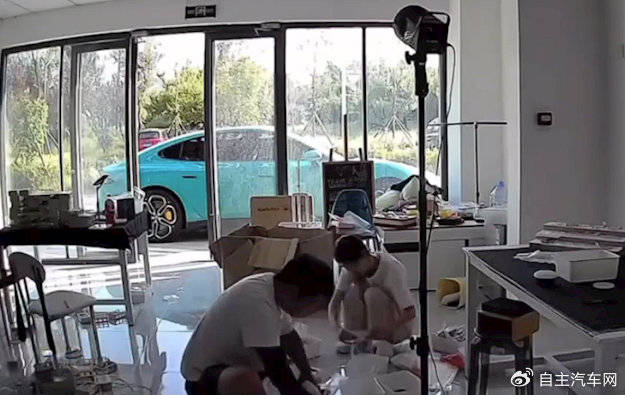

近日,一則“小米汽車自主啟動駛離”的視頻在網(wǎng)絡(luò)上迅速傳播,引發(fā)公眾對智能汽車安全性的高度關(guān)注。該事件不僅登上微博熱搜榜首,更讓智能汽車的技術(shù)可靠性成為輿論焦點。涉事車主在山東威海拍攝的視頻顯示,其車輛在無人操作的情況下突然啟動并駛出車位,全程未觸發(fā)任何預(yù)警機制。

針對這一異常情況,小米汽車官方于事件發(fā)酵后第一時間發(fā)布技術(shù)說明。通過調(diào)取車輛數(shù)據(jù)與車主溝通核實,公司確認事故起因于車主的iPhone 15 Pro Max手機在藍牙連接狀態(tài)下誤觸發(fā)了泊車輔助指令。技術(shù)團隊進一步分析發(fā)現(xiàn),車主最初誤認為操作指令來自另一臺設(shè)備,經(jīng)詳細排查才鎖定具體設(shè)備型號。這一解釋雖然澄清了車輛硬件無故障,但暴露出智能車機系統(tǒng)在多設(shè)備協(xié)同控制方面的潛在風(fēng)險。

智能汽車的自動化功能本應(yīng)提升用戶體驗,卻在此次事件中成為安全隱患。車輛在未獲得明確操作指令的情況下自主啟動,反映出當前技術(shù)架構(gòu)在權(quán)限管理和指令驗證機制上的不足。盡管小米強調(diào)事件屬于極端個案,但消費者對智能汽車安全性的質(zhì)疑并未因此消散。有車主表示,若車輛能在啟動前通過多重驗證機制確認操作意圖,此類風(fēng)險本可避免。

行業(yè)專家指出,智能汽車的發(fā)展正面臨安全與創(chuàng)新的雙重挑戰(zhàn)。自動駕駛、遠程控制等前沿技術(shù)雖然代表未來方向,但其穩(wěn)定性仍需通過大量實測驗證。某汽車安全實驗室負責人表示:“當前智能車機系統(tǒng)的指令觸發(fā)機制存在設(shè)計盲區(qū),特別是在多設(shè)備連接場景下,系統(tǒng)缺乏對異常操作的主動攔截能力。”這一觀點得到多數(shù)消費者的認同,網(wǎng)絡(luò)調(diào)查顯示超過七成受訪者認為智能汽車應(yīng)配備更嚴格的操作確認流程。

此次事件對小米汽車的品牌形象造成沖擊。盡管公司快速響應(yīng)的技術(shù)說明獲得部分用戶認可,但重建消費者信任仍需長期努力。汽車行業(yè)分析師認為,智能汽車制造商需要建立更透明的技術(shù)溝通機制,通過定期發(fā)布安全報告等方式增強用戶信心。對于新興車企而言,技術(shù)成熟度與品牌口碑的積累需要經(jīng)歷市場檢驗的完整周期。

隨著智能汽車滲透率持續(xù)提升,相關(guān)技術(shù)標準與監(jiān)管框架的完善迫在眉睫。目前國內(nèi)尚未出臺針對智能車機系統(tǒng)安全性的專項規(guī)范,這給企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新帶來不確定性。有立法專家建議,應(yīng)加快制定智能汽車數(shù)據(jù)安全、操作權(quán)限管理等領(lǐng)域的強制性標準,為行業(yè)發(fā)展劃定安全紅線。在技術(shù)創(chuàng)新與安全保障的平衡中,整個產(chǎn)業(yè)正在尋找可持續(xù)發(fā)展的路徑。