北京國家會議中心內,雷軍第六次登上年度演講臺。這一次,他選擇的關鍵詞是“改變”——這個主題背后,是小米五年間從互聯網公司向硬核科技企業(yè)轉型的深層邏輯。

五年前,當小米跨過2000億營收門檻時,企業(yè)面臨關鍵抉擇:是固守互聯網標簽,還是投身技術深水區(qū)?最終,小米選擇后者,而汽車業(yè)務成為這場變革的核心戰(zhàn)場。首款SUV車型YU7的用戶畫像印證了這一決策:69%為家庭用戶,85%來自有孩家庭。雷軍在演講中指出:“即便購買SUV,多數場景仍是單人駕駛,這促使我們重新定義產品需求。”

在技術突破層面,小米展現了顛覆性思維。YU7原計劃推出620公里續(xù)航標準版,卻在上市前夕替換為835公里長續(xù)航Pro版,且保持定價不變。這一決策背后是供應鏈團隊的極限挑戰(zhàn),雷軍笑稱:“采購部門負責人當時幾乎崩潰。”但正是這種“體驗平權”理念,讓高端技術突破價格壁壘。

服務領域的變革更具突破性。小米推出的定制服務每月僅限40臺,起訂價10萬元,卻提供媲美頂級豪車的工藝:紫水晶車漆采用雙層清漆與50小時精拋工藝,定制輪轂需11小時數控加工與40小時總成裝配。在北京汽車工廠店,400平方米的定制服務中心讓用戶可直接與工匠對話,甚至參與皮具制作。這種“可見可觸”的模式,重構了品牌與消費者的關系。

底層技術的系統重構才是變革根基。2025年,小米自研的3nm芯片玄戒O1量產,使其成為全球第四家掌握先進制程設計能力的企業(yè)。在汽車領域,SU7系列登頂20萬以上轎車銷量榜首,YU7更創(chuàng)下18小時鎖單24萬臺的紀錄。更關鍵的是,“人車家全生態(tài)”技術閉環(huán)初步成型,實現手機、汽車、家電的數據互通與體驗無縫銜接。

組織文化的蛻變支撐著這場變革。研發(fā)團隊從1萬人擴張至2萬人,研發(fā)投入激增至300億元。首席測試車手阿燦的故事頗具代表性:這位從小在修車廠長大的工程師,業(yè)余時間奪得多個賽車冠軍,得知小米造車后舉家遷入北京。雷軍評價:“正是這些癡迷者,為產品注入了靈魂。”

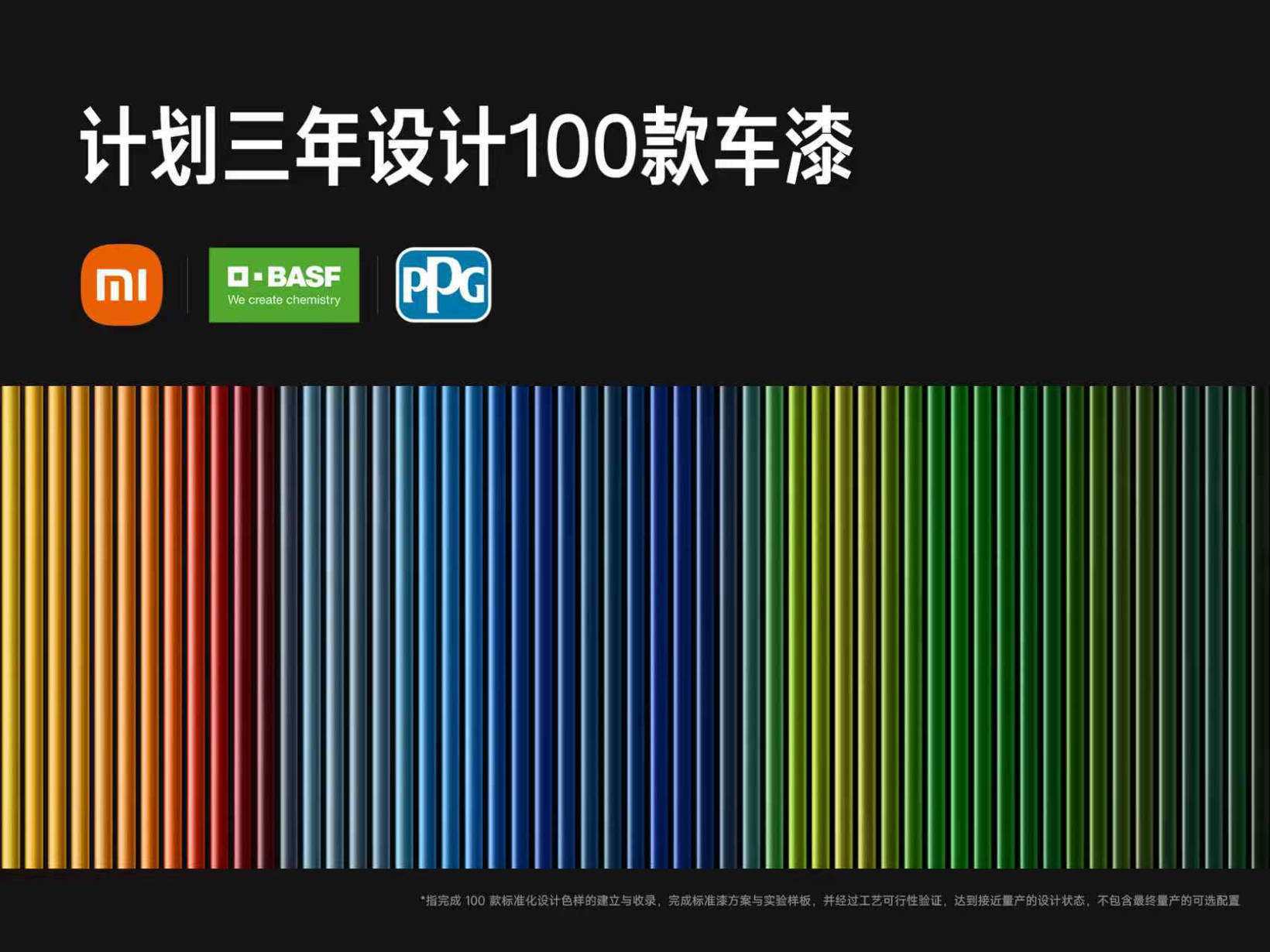

當前,YU7已在紐北賽道展開極限測試,目標打造“最好開的SUV”。定制服務計劃三年內推出100款車漆,聯合巴斯夫、PPG等供應商拓展選項。這些舉措延續(xù)著“科技平權”理念——讓高端技術突破階層壁壘。

這場變革徹底改寫了行業(yè)認知:中國汽車不再局限于低端跟隨,產品定義突破盲目跟風,服務價值超越效率至上。正如雷軍所言:“改變有時需要跨越萬水千山,有時只差捅破那層窗戶紙。”