國家市場監督管理總局近日發布的一則召回公告,將小米汽車推至輿論風口。根據公告內容,小米汽車已向監管部門提交召回計劃,涉及2024年2月至2025年8月生產的部分SU7標準版電動汽車,總量達11.7萬輛。此次召回的核心原因指向車輛高速領航輔助駕駛功能的安全隱患,引發市場對智能駕駛技術可靠性的廣泛關注。

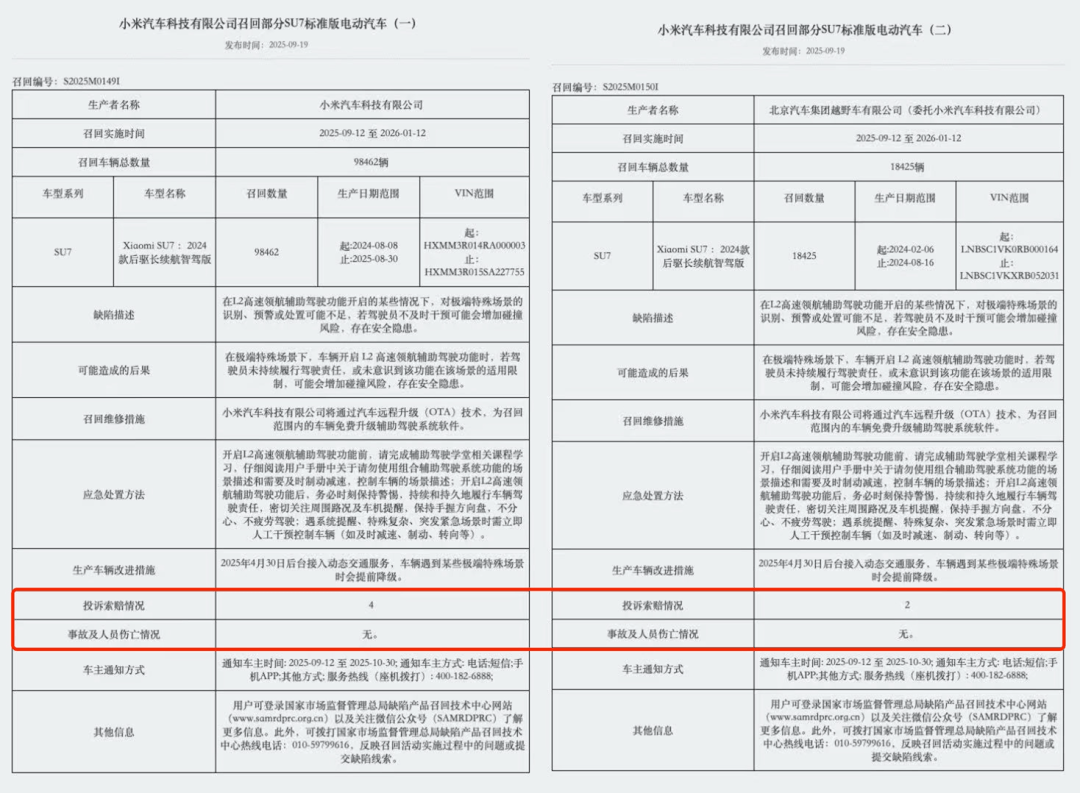

召回編號顯示,此次行動屬于“調查影響引發召回”。根據《汽車產品召回編號規則與編號應用》標準,編號尾綴“I”表明召回源于監管部門調查。公告披露,涉事功能缺陷已引發6起投訴索賠案例,但未造成實際事故或人員傷亡。這一數據與今年3月發生的SU7高速智駕事故形成關聯猜測,盡管目前該事故調查尚未公布新進展。

公眾質疑聲中,部分網友對車輛測試流程提出疑問:“如此關鍵的安全缺陷,為何在量產前未被發現?”另有分析指出,召回編號特征顯示小米此次行動并非主動發起,而是受外部調查推動的結果。這種解讀進一步加劇了市場對智能駕駛技術驗證體系的討論。

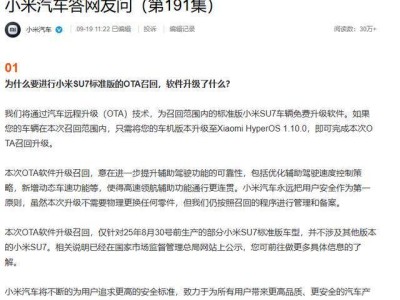

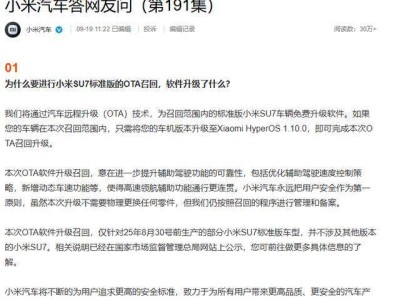

針對召回方式,網絡出現兩種對立觀點。有消費者認為,此次問題可通過OTA遠程升級解決,屬于常規功能優化;但多位汽車行業專家指出,召回與普通升級存在本質區別——前者具有強制性,反映產品存在需要糾正的安全缺陷。這種分歧背后,折射出消費者對智能汽車技術邊界的認知差異。

政策層面的規范動作為此次事件提供注腳。8月13日,兩部委聯合發布的征求意見稿明確要求,企業實施OTA升級前必須完成備案,禁止將未經充分測試的軟件推送給用戶,更不得通過遠程升級掩蓋產品缺陷。這項規定直指行業痛點——有博主直言:“強制報備制度就是為了防止企業把消費者當試驗場。”

面對爭議,小米汽車通過官方渠道作出技術說明。根據《小米汽車答網友問》披露,此次升級重點優化高速領航輔助功能:提升大車避讓策略的響應速度,優化壓線車輛識別算法,新增動態車速調節功能。公司強調,升級后的系統能在雨夜等復雜場景下自動調整目標車速,并默認開啟自適應遠光燈。這種技術表述與“召回”的嚴肅性質形成微妙對比。

行業觀察人士指出,此次事件暴露出智能駕駛技術發展中的深層矛盾:一方面,消費者對輔助駕駛功能的依賴度持續提升;另一方面,技術驗證的完整性仍存在提升空間。當11.7萬輛問題車通過遠程升級完成“召回”時,如何平衡技術創新與安全底線,將成為整個行業必須回答的課題。