2025中國文化旅游產業博覽會近日在武漢圓滿收官。這場由文化和旅游部主辦的行業盛會,通過展示全國文旅產業創新成果與實踐案例,為公眾打造了一場融合科技與文化的沉浸式體驗盛宴。博覽會期間,武漢國際會展中心內,直徑14米的半球形裝置成為焦點——觀眾佩戴設備即可“穿越”至山西應縣木塔,近距離觀賞這座無釘木構建筑的精妙結構;而在25平方米的VR體驗區,游客正通過虛擬現實技術探索西夏陵遺址的神秘歷史。

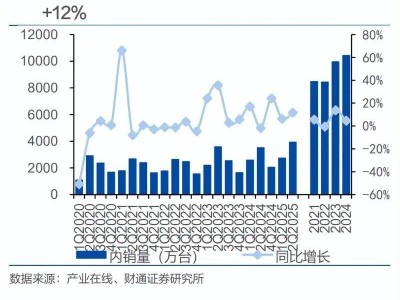

據文化和旅游部在展會上公布的數據,2025年上半年,全國8萬家規模以上文化及相關產業企業實現營業收入7.13萬億元,同比增長7.4%;國內居民出游32.85億人次,出游花費達3.15萬億元,同比分別增長20.6%和15.2%。這一數據印證了文旅市場強勁的復蘇勢頭與消費潛力。

沉浸式體驗成為本屆博覽會的核心關鍵詞。北京郵電大學實驗室副主任陳洪指出,大空間VR技術已發展為文旅新消費的重要賽道,國內項目數量突破200個,線下門店超1000家。展會上,《隱秘的秦陵》《神秘的西夏陵》等成熟項目集中亮相,而《赤壁血鎧滄溟》、關公文化數字藝術展等新項目則通過動態建模技術,讓觀眾“走進”未開放的秦陵地宮,或以手勢互動“敲響”博物館中的甬鐘。沉浸元科技負責人表示,虛擬現實技術不僅革新了文化體驗方式,更為影視創作提供了新思路——其開發的《隱秘的秦陵》項目已獲得電影公映許可證。

《大空間VR產業發展報告(2024—2025)》預測,2025年全球大空間VR市場規模將突破120億美元,年復合增長率達58%,中國市場份額預計超過40%。與此同時,AR技術商業化進程加速。靈伴科技在展會上推出的Rokid AR Studio,通過空間計算技術將西安大雁塔的“雁塔流光”演藝秀、二十四節氣文化等動態場景還原至現實空間,觀眾可“親手”敲擊虛擬編鐘,感受文化與科技的深度融合。

科技元素正重塑地方文旅標簽。武漢以“賽博武漢三件套”吸引游客:無人駕駛汽車、空軌列車與人形機器人舞蹈節目構成獨特體驗。湖北人形機器人創新中心介紹,光谷地區推出多條科技旅游線路,涵蓋激光科技館、智能裝備研究院等點位,通過展示前沿創新成果,滿足游客對科技的好奇心。杭州則以“科技旅游新十景”和“數字新特產”打造差異化體驗,文三數字生活街區內,游客可佩戴Rokid眼鏡感受《黑神話:悟空》中“拔毫毛變金箍棒”的奇幻場景,或體驗智能助行外骨骼、陪伴型機器人等創新產品。

中國旅游協會會長段強認為,數字技術正從場景重構、消費升級等維度深度融入文旅產業。科技讓歷史觸手可及,讓出游更便捷,使“詩與遠方”從理想變為可感知的現實。從武漢的機器人舞蹈到杭州的AR游戲體驗,地方文旅正通過科技賦能,構建更具吸引力的文化旅游生態。