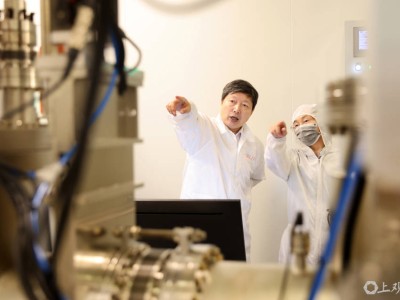

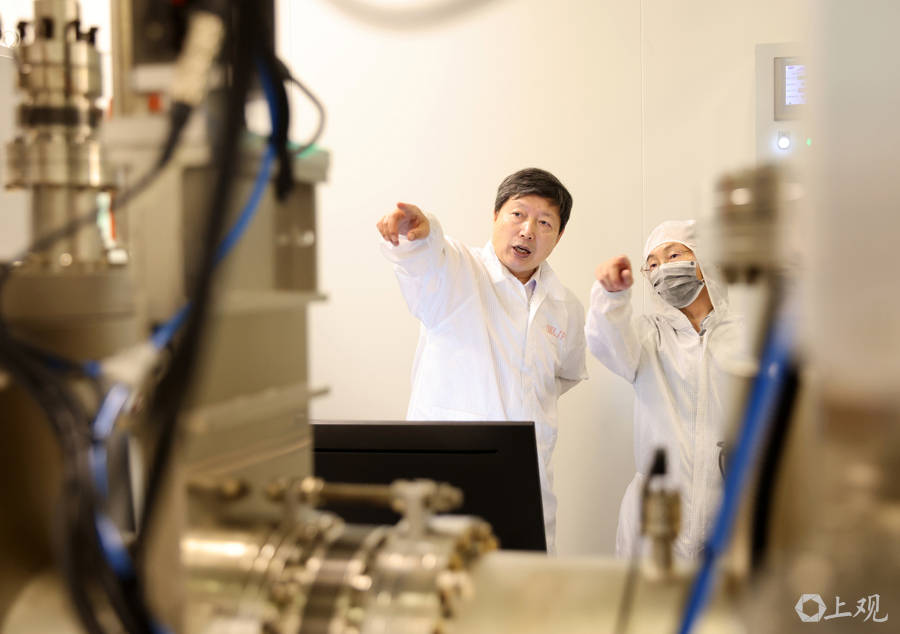

“物理學不會過時,它是支撐國家戰略技術發展的基石。”中國科學院上海技術物理研究所研究員陸衛常這樣強調。作為我國紅外物理基礎研究領域的知名專家,他三十余載深耕紅外物理與半導體光電子學,帶領團隊突破技術封鎖,實現了我國空間紅外探測技術的自主創新發展。

1983年,懷揣對物理的熱愛,陸衛考入中國科學院上海技術物理研究所,成為著名物理學家沈學礎院士的研究生。彼時,國際物理學界普遍彌漫著“黃金時代已逝”的悲觀情緒,但陸衛卻堅信,物理學作為基礎學科,其價值在于為其他領域提供理論支撐。這種信念貫穿了他的科研生涯——從最底層的物理原理出發,解決國家重大需求中的技術難題。

博士畢業后,陸衛赴德國布侖瑞克技術大學深造。臨行前,他向導師承諾:“學成必歸。”在德期間,他爭分奪秒開展研究,周末和節假日也常泡在實驗室。這份執著換來了重要成果:他在《物理評論快報》上發表論文,首次通過光譜學實驗驗證了諾貝爾物理學獎成果“霍爾丹猜想”。1991年,他如期回國,投身于我國空間紅外探測技術的攻關。

“回國后才發現,這里的科研條件幾乎是為年輕人量身打造的。”陸衛回憶道,“那種當家作主的感覺,讓我更堅定了為祖國科研奉獻的決心。”他將研究重點鎖定在我國空間紅外探測的核心瓶頸——如何讓衛星的“眼睛”看得更清、更準。

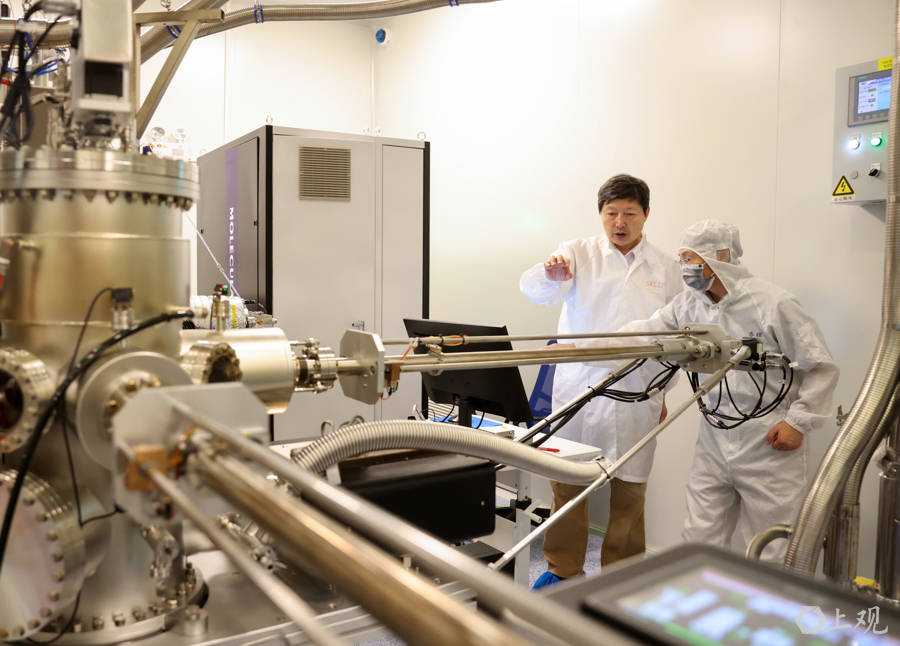

高水平空間紅外探測技術是航天領域的核心能力,也是西方長期封鎖的關鍵領域。陸衛深知,單純模仿無法突破,必須從物理原理層面實現創新。他帶領團隊經過多年攻關,完成了兩次關鍵技術跨越。

第一次跨越針對“暗電流”問題。在完全黑暗的環境中,傳感器因材料內部電子熱運動會產生虛假信號,如同老電視的“雪花點”,會淹沒真實信號。陸衛從半導體界面電子態出發,提出“電子局域化操控”理論,發展出第四類躍遷探測模式,成功研制出量子阱長波紅外焦平面器件。五年前,該器件搭載于我國新技術試驗衛星G星,標志著我國高性能量子結構紅外探測器在航天領域的首次應用。

解決了“看得清”的問題后,新的挑戰接踵而至——如何從圖像中分辨物體成分?陸衛以“真人和蠟像”為例:“遠看難以區分,但光譜就像指紋,具有唯一性。”為此,他引入“光電臨界耦合模式”,突破了量子阱探測器峰值探測率提升與暗電流抑制的矛盾,帶領團隊研制出單片集成56光譜通道的新型紅外焦平面器件。這一成果的光譜通道數是美國同類器件的十倍以上,應用于遙感三十七號衛星后,被用戶評價為“開創性突破”。

“科研要為國家所用。”這是陸衛常掛在嘴邊的話,也是他培養團隊的理念。他繼承了恩師沈學礎院士的傳統——堅持原創性研究,鼓勵學生自主探索。他的學生、研究員翁錢春回憶:“老師常說,‘有組織的科研’要定好大方向,但具體路徑要靠年輕人自己闖。”

陸衛的辦公室門永遠敞開。這個細節背后,是他對學生的信任:“敲門需要勇氣,當有形的門開了,學生心中的門也會打開。”如今,他帶領的團隊已成為我國空間紅外遙感與探測領域的有組織基礎研究典范,用原始創新策源力推動著技術范式的更迭。