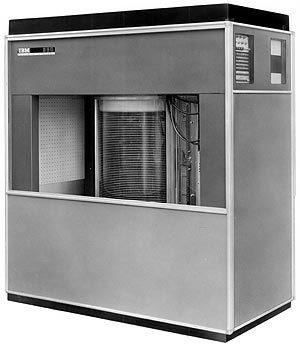

1956年9月4日,科技史上迎來一個重要里程碑——IBM公司正式推出全球首款機械硬盤RAMAC 350磁盤存儲單元。這款重達1噸的龐然大物由50張直徑24英寸(約61厘米)的磁盤堆疊而成,外觀酷似兩臺并排的廚房冰箱,其1200RPM的轉速可提供3.75MB存儲空間,標志著計算機存儲技術進入全新紀元。

在機械硬盤誕生前的計算機時代,穿孔紙帶是主流存儲介質。這種源自織布機與電傳打字機的技術,通過紙帶上的孔洞組合表示0和1,承載著計算機程序編碼。但每條程序需要數萬乃至數十萬個孔洞,存儲一個中等規模程序往往需要整排文件柜,還需專人維護紙帶順序。更致命的是,其輸入輸出效率遠低于計算機運算速度,成為制約技術發展的瓶頸。

IBM RAMAC 350的出現徹底改變了這一局面。其3.75MB容量相當于62,500張穿孔紙帶的存儲量,可容納500萬個字符。盡管以當代標準衡量,這個容量甚至不及單張高清照片,但在當時卻實現了質的飛躍。企業首次無需依賴專職紙帶管理員,人力成本大幅降低,數據存儲效率獲得革命性提升。

經過技術迭代,IBM將該硬盤的數據尋道時間優化至800毫秒,為其商業化鋪平道路。這項技術很快從大型計算機領域擴展,逐步滲透至個人電腦市場。早期計算機系統如IBM 305,需將硬盤與主機共同安置在房間大小的機房內,而今相同存儲量的設備已可輕松放入口袋。

在固態硬盤主導消費市場的今天,機械硬盤仍保有獨特優勢。當前消費者可用500美元購買26TB容量的機械硬盤,而同價位固態硬盤容量僅為其三分之一。這種性價比優勢,使其成為數據中心、視頻制作等需要海量存儲場景的首選。盡管讀寫速度不及固態硬盤,但機械硬盤憑借每TB更低的成本,持續服務于特定專業領域。

從1956年需要卡車運輸的龐然大物,到如今可輕松攜帶的移動硬盤,存儲技術的發展印證著科技進步的軌跡。機械硬盤雖已走過69年歷程,但其作為數據存儲基石的歷史地位,仍在持續影響著現代數字社會的構建。