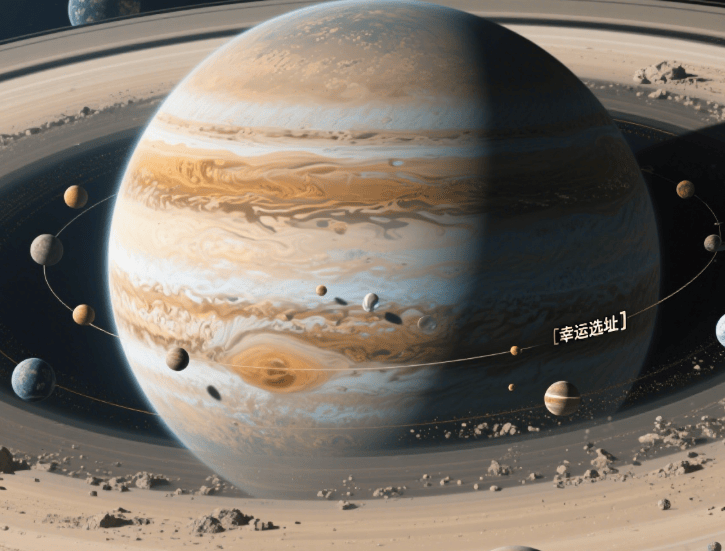

在浩瀚的太陽(yáng)系中,木星以其龐大的身軀傲視群雄,被譽(yù)為“行星界的巨人”。這顆行星的質(zhì)量驚人,幾乎是太陽(yáng)系其他七大行星總和的2.5倍,令人不禁好奇,木星究竟是如何達(dá)到如此龐大的體型的?

回溯至約46億年前,太陽(yáng)系還只是一片龐大的分子云,名為“太陽(yáng)星云”。一場(chǎng)突如其來(lái)的外力干擾,如附近的超新星爆發(fā),打破了星云的平靜,引發(fā)了內(nèi)部的引力坍縮。物質(zhì)紛紛向中心聚集,密度與溫度急劇上升,最終點(diǎn)燃了核聚變,太陽(yáng)由此誕生,成為太陽(yáng)系的主宰。

太陽(yáng)誕生后,雖然吞噬了星云中的大部分物質(zhì),但仍留下了一些“邊角料”。這些剩余物質(zhì)在引力的作用下,圍繞太陽(yáng)旋轉(zhuǎn),逐漸形成了一個(gè)扁平的圓盤(pán),即“原行星盤(pán)”,它是太陽(yáng)系行星的搖籃。行星的形成過(guò)程類似于滾雪球,從小顆粒開(kāi)始,通過(guò)碰撞與合并,體積逐漸增大。

然而,行星盤(pán)中物質(zhì)的分布并非如我們所想象的那樣均勻。原本以為內(nèi)側(cè)區(qū)域物質(zhì)密集,更容易形成大行星,但事實(shí)并非如此。太陽(yáng)系內(nèi)側(cè)的水星、金星、地球和火星都是相對(duì)較小的行星,而外側(cè)的木星、土星、天王星和海王星則成為了“大塊頭”。這背后的原因,與行星盤(pán)中物質(zhì)的合并方式密切相關(guān)。

行星的形成始于微小的固體顆粒,它們通過(guò)碰撞與靜電吸引逐漸聚集。當(dāng)質(zhì)量增加到一定程度時(shí),這些顆粒便擁有了引力,能夠吸積周圍的物質(zhì),進(jìn)而形成行星。但在內(nèi)側(cè)區(qū)域,由于太陽(yáng)的高溫,許多物質(zhì)無(wú)法保持固態(tài),只有熔點(diǎn)較高的硅酸鹽、鐵、鎳等物質(zhì)得以留存,而這些物質(zhì)在星云中的含量極少。

更為棘手的是,年輕的太陽(yáng)還會(huì)釋放出猛烈的太陽(yáng)風(fēng),將內(nèi)側(cè)的氣體物質(zhì)吹向外側(cè)。因此,內(nèi)側(cè)行星在形成過(guò)程中面臨著固體材料匱乏、氣體材料流失的困境,難以成長(zhǎng)為大型行星。

隨著距離太陽(yáng)的遠(yuǎn)離,溫度逐漸降低,揮發(fā)性物質(zhì)如水、氨、甲烷等重新凝結(jié)成固體冰晶。這個(gè)溫度界限被稱為“凍結(jié)線”。在凍結(jié)線的外側(cè)邊緣,除了少量的巖石和金屬外,還有大量由揮發(fā)性物質(zhì)凝結(jié)而成的固體冰晶,為行星的形成提供了豐富的“建筑材料”。

木星正是在這樣的有利位置形成的。它位于凍結(jié)線外側(cè)邊緣,不僅擁有本地豐富的固體物質(zhì),還能吸積從內(nèi)側(cè)逃逸而來(lái)的氣體物質(zhì)。據(jù)科學(xué)家推測(cè),在太陽(yáng)形成后的300萬(wàn)年內(nèi),木星的質(zhì)量就增加到了足以束縛氫氣和氦氣的程度。此后,它便開(kāi)啟了瘋狂的“進(jìn)食”模式,大量吸收各種物質(zhì),迅速成長(zhǎng)為一顆巨大的行星。

當(dāng)然,木星并非獨(dú)享所有資源。位于其外側(cè)的土星、天王星和海王星也分到了一些物質(zhì),但由于距離太陽(yáng)更遠(yuǎn)、物質(zhì)稀薄,以及木星已經(jīng)先一步占據(jù)了大部分資源,因此它們雖然也成長(zhǎng)為了比地球大得多的巨行星,但與木星相比仍相去甚遠(yuǎn)。

木星之所以能成為“行星之王”,占據(jù)太陽(yáng)系行星質(zhì)量的中心位置,很大程度上得益于其在太陽(yáng)系形成之初所選的優(yōu)越位置——凍結(jié)線附近。再加上其強(qiáng)大的吸積能力,使得木星得以成長(zhǎng)為如今這般龐大的體型。在宇宙的“行星成長(zhǎng)競(jìng)賽”中,木星無(wú)疑拿到了一手好牌。

如果你對(duì)這篇文章感興趣,別忘了點(diǎn)贊關(guān)注哦!你的支持是我們創(chuàng)作的最大動(dòng)力。