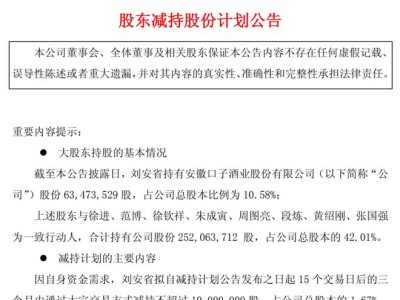

近年來,閑魚這一曾經單純的閑置交易平臺,已經發生了翻天覆地的變化。從最初的二手物品交換場所,它如今已成為各種新奇事件和創意活動的發源地。

令人驚訝的是,知名導演于正竟選擇在閑魚上招募演員,這一跨界舉動迅速吸引了大量關注,截至7月初,已收到超過4萬份簡歷。這樣的合作在過去是難以想象的,它展現了閑魚不斷拓展邊界、融合多元業務的潛力。

隨著用戶數量的激增,閑魚早已超越了其作為閑置交易平臺的初始定位。截至目前,閑魚注冊用戶數已超過6億,其中95后和00后用戶分別占43%和22%,顯示出其深受年輕一代的喜愛。每年約有1億用戶在閑魚上出售閑置物品,日均GMV超過10億元。

然而,在蓬勃發展的背后,閑魚也面臨著諸多挑戰。盈利模式尚未完全成熟,內容化運營的嘗試仍在摸索中。如何將交易場景與內容生態深度融合,解決非標品交易的頑疾,以及應對假貨和售后糾紛等問題,都是閑魚需要克服的現實難題。

盡管如此,閑魚在阿里巴巴集團內部的地位卻在不斷提升。作為阿里電商版圖的一部分,閑魚與淘寶天貓、1688等共同構成了分工明確的互聯網生態體系。近年來,閑魚的流量呈爆發式增長,其月活躍用戶已突破2億大關,增速在電商類APP中名列前茅。

為了實現自負盈虧的目標,閑魚開始探索新的盈利途徑。除了對職業賣家收費外,平臺現已對全體賣家收取0.6%的基礎服務費。這一舉措意味著閑魚未來的收入增長將與用戶規模緊密相連。

然而,內容化運營的道路并不平坦。閑魚試圖通過生活娛樂內容和種草筆記打造社區氛圍,但這一嘗試似乎并未獲得預期的效果。用戶對閑魚的認知仍然停留在“買賣閑置”上,對于平臺強加的內容并不買賬。這不禁讓人想起淘寶當年微淘的失敗經歷,內容始終無法成為購物平臺的主角。

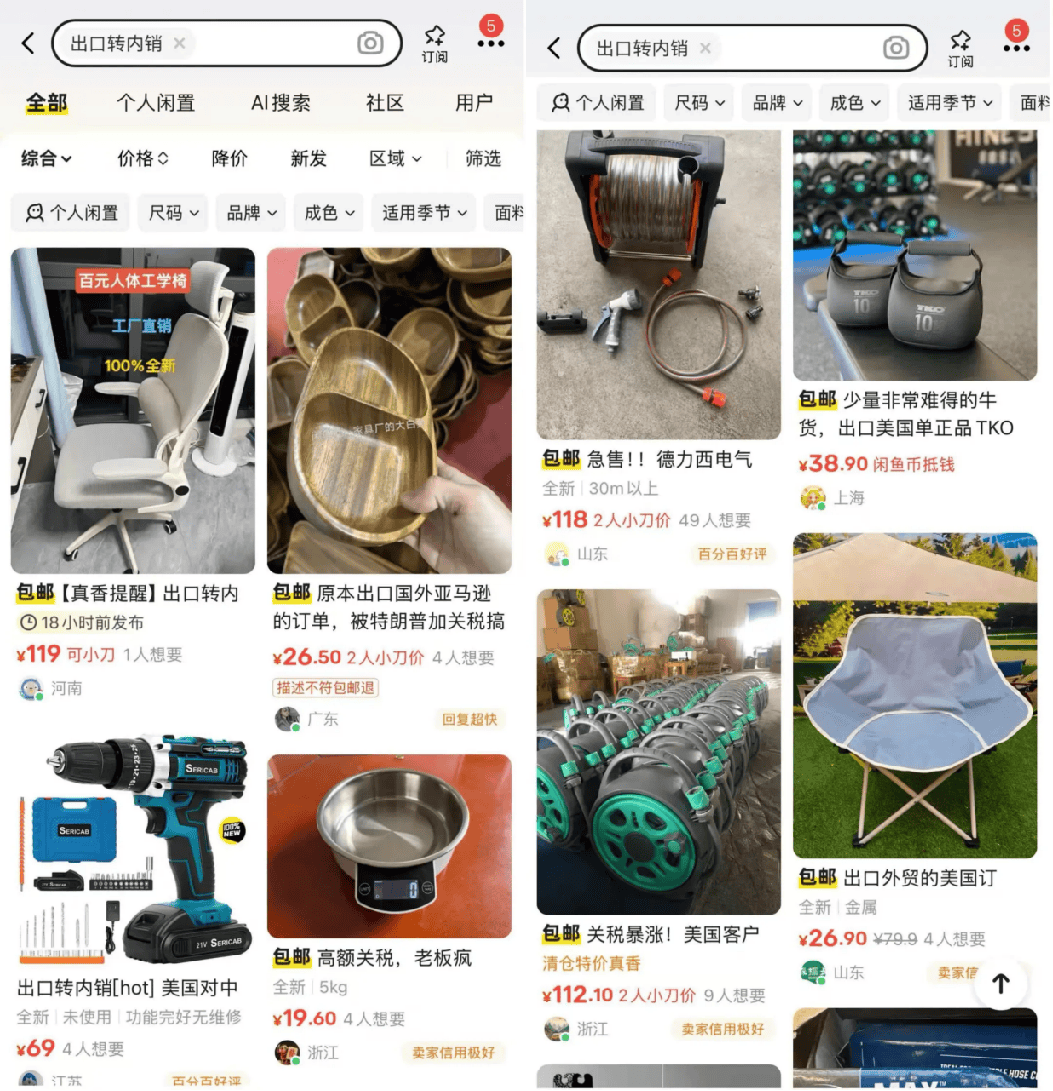

非標品交易問題也是閑魚面臨的一大挑戰。由于商品的非標準化特性,質量和價值評估缺乏統一標準,導致高仿商品在平臺上泛濫。職業賣家利用平臺監管漏洞,打著“個人閑置”的幌子批量兜售假冒商品,嚴重破壞了C2C模式的信任根基。

為了破解這些難題,閑魚需要重構交易信任的底層邏輯。建立全鏈路的責任閉環,從前端的賣家資質核驗到中端的糾紛響應機制,再到后端的投訴處理通道,形成完善的服務體系。只有這樣,才能讓用戶在交易中感受到安全感,從而提升復購意愿和平臺的核心競爭力。