文 | 李勤 李安琪 編輯 | 楊軒 李勤

“英偉達強到無敵后,老黃眼中沒有敵人,都是客戶。”

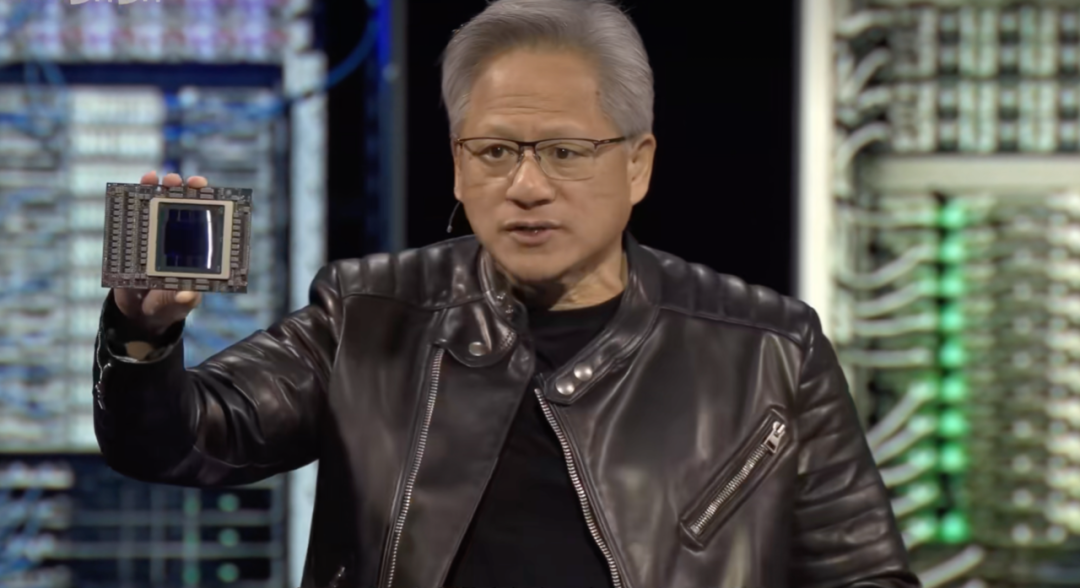

英偉達市值沖上4萬億美元、成為全球第一之時,黃仁勛訪華,他把中國車企全都夸了一遍,這段視頻全網流傳后,有網友如此調侃。

但驕陽之下也有耀斑。這些被黃仁勛拉攏的優秀車企們,正試圖甩開英偉達。

“very scary(相當可怕)。”

通用汽車高管評測英偉達輔助駕駛方案后,在內部給出了上述評價。今年3月,英偉達CEO黃仁勛親口宣布了雙方的合作,通用汽車計劃基于英偉達技術,打造自動駕駛車隊。他還展示了英偉達汽車業務的蓬勃前景:與豐田、奔馳等都達成了合作,預計2026年,自動駕駛業務將創造50億美元收入。

但通用本月初的評審,讓雙方合作蒙上了陰影。據汽車了解,英偉達自動駕駛團隊已經將結果“通知了老黃(黃仁勛)”。

汽車創新業務上,已經不是英偉達第一次碰壁。在通用汽車高管之前,奔馳也給出過類似評價。

去年6月,奔馳CEO康林松和他的技術副總裁在美國參與了上千公里的跨城測試:先后駕駛搭載英偉達和Momenta的輔助駕駛車輛,往返洛杉磯和舊金山。

讓奔馳掌舵人震驚的是,哪怕在北美大本營,英偉達的輔助駕駛效果也不如中國的初創公司Momenta。

英偉達汽車業務負責人吳新宙得知這個結果后,也在內部表達了不滿。畢竟Momenta在家門口“踢館”的軟件,只花了不到1個月調試而成。

據獨家了解,奔馳已經將中國區多款車型的輔助駕駛業務,從英偉達手中切給了Momenta。英偉達的另一個軟件客戶捷豹路虎,也在另覓輔助駕駛供應商。“英偉達員工在中國基本不對接車企項目了。”

在今天競爭拳拳到肉的中國車市,車企沒有時間再留給英偉達。

當然,汽車智能軟件業務,對于英偉達來說只是小業務。即使把汽車計算芯片的業務考慮進來——從Xavier到Orin再到Thor,英偉達已經連續推出多代芯片產品——這部分收入在英偉達1305億美元的整體收入中占比不到2%。

這部分即便做得再好,以該領域頭部華為智能車BU為例,它去年綜合軟硬件所有服務,全年營收264億元,英偉達大約10天就能賺到。

那為什么要關注這微不足道的小業務?

你相信人工智能未來會進入機器軀殼、走入真實物理世界嗎?

汽車可被視作沒有手的機器人,其技術路線與當下極度火熱的具身智能機器人一脈相承。正因為這種技術預見,一年多前,英偉達已經將汽車和機器人部門合并。黃仁勛也說,他相信未來小米、比亞迪都能造出很棒的機器人。

智能汽車,業內公認是將最先落地的具身智能產品。因為其產業基礎足夠成熟,使用場景也相對標準。“如果自動駕駛未來幾年不能實現,具身智能就很可能成為泡沫。”有車企創始人告訴。

擁抱汽車自動駕駛,約等于擁抱物理世界的人工智能。

技術發展的速度可以很快。不要忘記,英偉達的騰飛是基于AI大模型的飛速發展,而在兩年半前chatGPT震驚世界之前,英偉達的市值還不到今天的1/10。

因此,抓住這看似邊緣的小業務,其實是件大事情。

不幸的是,雖然車企們過去一直都在追逐首發英偉達的芯片,但是從最新一代的Thor雷神芯片開始,在中國市場,英偉達正面臨批量丟失頭部客戶的風險。

危脅不僅來自專注做輔助駕駛業務的華為、地平線和Momenta。

追隨著特斯拉自研芯片的技術腳步,中國新造車公司無不在推出自研的車載AI芯片。蔚來和小鵬的自主芯片已經交付上車;理想的輔助駕駛芯片明年量產;小米創始人雷軍也明確表示,自身的汽車芯片將很快推出。

當然,推出芯片的難度也是巨大的。海量的難度同樣堆疊在中國車企和服務商面前。

「英偉達新款芯片延期風波」

去年底,理想汽車不少供應商收到通知,原定于今年3月推出的增程L系列改款車型集體推遲至今年5月,所備物料跟隨計劃統一調整。

有理想核心供應商人士向透露,這場變動正是因為英偉達Thor芯片未能及時交付。理想汽車是英偉達汽車芯片的核心客戶之一,曾首發了上一代英偉達智能輔助駕駛芯片Orin。

而英偉達最新一代Thor芯片,理想汽車同樣是首發車企之一。理想主力就是增程車型,該系列2025款的一項重頭升級,就是將智能輔助駕駛芯片升級為700TOPS算力的Thor。

而基于英偉達Thor,理想汽車還將推出最新一代輔助駕駛技術VLA(視覺-語言-動作)模型,這也是公司人工智能戰略的重要支點。

理想遭遇的Thor交付延期,不是第一次,最早Thor芯片承諾的量產時間是2024年底。也就是說,從今年3月到5月,幾乎是Thor芯片的第三次大范圍延期。

延期帶來的是真金白銀的銷量損失。從理想L系列改款推出的前后銷量數據來看,月銷量差距超過萬輛。換言之,如果理想L系列改款能在3月如期推出,將起碼多賣出2萬輛汽車,對應約60億元的銷售收入。

小鵬汽車首先嗅到了英偉達芯片延期的風險。有小鵬工程師向回憶,去年年中,公司還強調,要以英偉達Thor的交付為主,自研圖靈芯片只是備選方案。

畢竟從供應鏈安全,成本以及產品成熟度等等來看,整車部門都不愿意讓“自研芯片過快上車”。

但是到今年年初,小鵬看到Thor即將多次延期的信號,果斷擱置了Thor平臺的開發,集中資源,緊急適配自研的圖靈芯片。如今,小鵬的芯片已經開始在小鵬新車G7上交付裝車。

車企們原本擔憂自研芯片成熟度不足,但對比英偉達Thor上車的艱難體驗后,他們釋懷了。

有車企工程師向講述了配合Thor上車的過程,堪稱煎熬。英偉達最早交付的Thor芯片,存在大量工程和設計問題,“連車規都沒過,官方宣傳的700TOPS算力,也不再承諾”。

雙方對Thor進行了數輪調整后,才達到量產交付效果。但英偉達原先宣稱的700TOPS算力,已經縮水到500都不到。理想汽車今年計劃在該芯片上部署參數量高達30億的VLA模型,但因算力不足,難度陡增。

據了解,理想汽車已經在加快自研芯片的上車進度,提前了數月,計劃在明年一季度交付上車。

蔚來、小鵬已經不在名單,比亞迪、小米、理想都將推出自研汽車芯片

“各家自研芯片上車后,英偉達芯片還能占多大比重,就不好說了。”有多位車企管理層告訴,長遠來看,可能只有海外車型需要。

當然,自研智能輔助駕駛芯片,本身已經進入各家頭部車企的戰略進程。而Thor的不斷延期和交付不力,只是幫助各家自研芯片上車,踢出了臨門一腳。

「臥薪嘗膽,頭部車企突破了芯片自研」

研發芯片,對于任何一家車企而言都堪稱冒險。一輛整車的開發周期現在大約是18個月,但是一款芯片的研發,不管是蔚來、理想、小鵬等,幾乎都足足推進了4年。

但地緣摩擦不斷升級,斷供的恐懼成了各家車企自研芯片的達摩克利斯之劍。

過去四年,可以用“臥薪嘗膽”來形容。

踩坑是常態。不光大量IP需要花錢買授權,“每賣出一顆芯片都要付錢”,而且像EDA(芯片設計工具)這種芯片鏈條上的技術公司,每一家都是巨頭,“每一家的合作也都不好談”。

小鵬汽車CEO何小鵬曾經公開講述,小鵬的圖靈芯片曾大幅度調整過設計方案,而且向早期的合作方賠付了一筆巨款。

據了解,這家合作方是美國的芯片公司Marvell半導體,小鵬汽車最早的芯片設計合作方。

可以理解為,Marvell是車企在芯片代工廠臺積電的“生產資質”。Marvell本身是臺積電的頂級客戶,車企通過Marvell提供的前端/后端設計服務,可以在臺積電進行芯片流片。

一方面,早期小鵬汽車對于芯片的定位是超高制程和頂尖性能,但推進后發現,這個方案成本偏高,幾乎算不過來賬——參與其中的知情人士向回憶。

此同時,合作方Marvell 在汽車大算力芯片的設計經驗也相當欠缺,最終雙方“和平分手”,小鵬汽車付出的代價是過億美元的賠償金。與此后,小鵬汽車更換芯片集成商索喜科技為合作方。

“在此過程中,你會受到來自整車和采購從各個方面發出的challenge(挑戰),如果沒有何小鵬的堅持,一定推進不下去。”上述人士感慨自研芯片的曲折。

對大模型能力的支持也考驗著從2021年就啟動的芯片項目。當時的Transformer還只是在硅谷流行不久的新興技術,小鵬汽車也是得益于在硅谷團隊提出的意見,在芯片設計中加入了相應的支持算子。但遺憾的是,放到今天來用,底層的支持依然不夠全面。

蔚來的自研芯片之路也堪稱驚險。李斌曾公開發文回憶,“最驚險的一次是2023年,在芯片前端設計即將完成的關鍵時刻,一家重要的合作伙伴突然決定結束中國區業務。”汽車了解到,這家撤出中國的芯片設計公司同樣是Marvell。

蔚來的芯片后端設計遇到嚴峻挑戰,最后硬是自己搭建后端設計團隊、去臺積電申請賬號,一步步推進到流片。

也因如此,蔚來的芯片團隊規模異常齊全,從前端設計、后端設計,到測試,有600多人,接近一個標準芯片公司的配置。

車企對汽車芯片的理解有其優勢。不少工程師向評價,蔚來神璣芯片的架構設計甚至比英偉達的Thor更為合理,其實無需迷信英偉達,因為“在自動駕駛芯片上,其實大家都在差不多的起跑線上。”

上千TOPS的車端超大算力芯片,英偉達的確也是第一次設計。

有外媒報道,在量產前,臺積電工程師發現了連接兩個英偉達Blackwell GPU的裸晶上存在設計缺陷,該缺陷會導致芯片良率或產量降低。黃仁勛此前也公開承認:“Blackwell有一個設計缺陷,會導致良品率降低。”

而車企的自研芯片幾乎都已經跑出了第一步——據汽車了解,蔚小理三家首顆自研芯片的成本基本在3-4億美元之間。投入還在持續增加。理想汽車等已經在籌備第二顆芯片研發。

即便耗時費力,車企自研自動駕駛芯片的原因是什么?

降本當然是核心價值之一。李斌曾表示,搭載自研芯片神璣后,可以幫助整車降本達到1萬元。

但是算法和芯片的高度匹配,是更長遠的戰略價值。有小鵬人士透露,目前公司的整個AI技術棧,都在圍繞圖靈芯片去設計,包括正在開發中的基座模型。

據了解,何小鵬也曾在私下場合表示,“做了自己的芯片之后,才發現了更多之前沒有看到的好處。”小鵬汽車堅持走純視覺技術路線,因此可以在自家圖靈AI芯片集成兩個獨立的圖像信號處理器(ISP),用于提升車輛在各種光線條件下(如黑夜、雨天、逆光)的感知能力。

理想汽車對大模型技術在上車應用的探索很多,其技術管理人員也告訴,AI技術在汽車上的應用速度越來越快,即便是英偉達自身,也在芯片設計中考慮不周,要么是內存帶寬不夠,要么是NPU的帶寬不足,可能導致算法時延偏高等問題,“這些都是在具體部署過程中才能發現,如果是自研芯片,反饋和調整的節奏肯定更快。”

特斯拉正是憑借自研芯片的支撐,早于行業一年部署了約30億參數模型的FSD(輔助駕駛軟件包)。

國內新造車公司們也在輔助駕駛軟件上競技,而了解軟件,才能知道芯片怎么做。

這是特斯拉和國內頭部車企的優勢。當下,輔助駕駛正持續向大模型、大算力芯片方向進化。據外媒報道,特斯拉全自動駕駛FSD的下一代芯片AI 5已進入量產階段,算力預計達到2000-2500TOPS。馬斯克透露正在開發一個性能更先進、參數量比現在大4.5倍的模型。

中國頭部車企也都將人工智能視為核心戰略之一,而自研芯片、從底層構建起AI能力,是他們極想啃下的硬骨頭。

而且,巨大的沉沒成本,意味著自研芯片項目一旦起步,就難以回頭。

「英偉達,不按車廠的節奏走」

銷量為生命線的車市,交付就是車企和供應商的頭號使命。去年蔚來樂道汽車電池緊缺,寧德時代這樣的電池龍頭,也要加班加點,比原計劃提前1個月拉動產能。

但是在英偉達,這樣的強交付體系顯然未能建立。過去的GPU市場,英偉達從來是一個引領者,下游的合作方,無不根據英偉達的芯片制定產品方向和節奏。汽車芯片設計幾乎也遵循了這個原則。

Thor芯片面向整個機器人,并非專為汽車而生。它嫁接在英偉達最新一代的AI芯片架構Blackwell之下。

基于Blackwell 架構的GPU是英偉達旗艦型產品,有2080億個晶體管,采用專門定制的臺積電N4P (4納米制程高性能版)工藝制造,以實現更高的晶體管密度,更低功耗。

但問題就出在這里。

N4P的主戰場是消費級電子,換句話說,這并非專門為汽車芯片而生。而臺積電的車規級4納米制程,要等到2025年才完成。

車規級工藝,往往意味著更嚴苛的安全標準。不只臺積電工藝要達標,上游晶圓廠也要符合,下游還要做車規級封裝和測試,“車規級的測試成本比消費級芯片多3倍,因為要多測3遍。”有芯片行業人士告訴。

普遍來說,臺積電的汽車工藝量產時間比消費級芯片晚 2 年,制程越高,時間可能更長。這是芯片技術驗證周期、供應鏈優先級和車規認證體系共同決定的。

“相比消費級芯片,汽車芯片的量比較小,晶圓廠是傳統制造業,一定會先兼顧消費類芯片。”這些都無形中推延了Thor的交付。

一款產品的延期,幾乎導致汽車客戶百億級的損失,這在任何汽車供應鏈公司,都無疑會掀起一場反思風暴。但是在英偉達內部幾乎沒有過。

因為英偉達并非一家汽車供應鏈公司。在這家全球市值第一公司的版圖里,請記住,汽車業務占比不到2%。

英偉達其實非常努力(獲悉其技術團隊圣誕節都在加班),但它考慮的是如何攻克技術難題,想的是遠方,而不是汽車交付的當下。

如果以當下交付的節奏優先,汽車芯片其實可以用更成熟的制程實現,因為汽車以穩定性為核心,不用毫厘必爭,死磕最新先進制程。

至于資源配置上,英偉達也未向車企傾斜。多位車企工程師向坦言,面對Thor的交付困境時,能看到配置的資源確實不足,“甚至一些芯片的設計缺陷,都是車企自己在域控上去做工程兜底。”而黃仁勛日常的郵件回復中,也很少過問汽車業務。

服務車企不在英偉達的優先級排序前列,這跟同樣強勢的頂尖車企,形成了難以調和的矛盾。

而在芯片之外,英偉達想要發力的自動駕駛軟件,還有一大批嗷嗷待哺的中國技術公司,在圍追堵截。

「英偉達失去的,是中國公司的機會」

在自動駕駛軟件算法這件事情上,硬件出身的英偉達曾與軟件起家的創業公司Momenta多次交鋒,都處于“以己之短、攻對方之長”的處境。

2024年2月,英偉達汽車業務負責人吳新宙曾帶著多個VP及高級總監員工,從美國飛到上海,駐扎了一個半月時間進行開發,但與Momenta的體驗仍有差距。

有英偉達員工告訴汽車,去年中,奔馳再次要求在上海進行城市NOA演示。Momenta的產品演示基本全程0接管,但“英偉達急剎,突然猛加速都有,不太符合人類駕駛的習慣”。

吳新宙是前小鵬輔助駕駛靈魂人物。在小鵬汽車任職期間,能夠實現高階輔助駕駛產品的交付,正是憑借其“能卷”的超強執行力。加入英偉達后,吳新宙也保持了每天上車測試的習慣。

但依然未能在與一家中國技術公司的PK中取勝。

企業文化是一道巨大的溝壑。加入英偉達后,吳新宙雖然在中國招募了約200人團隊,但英偉達輔助駕駛團隊80%主力都在美國,規模超2000人,“中國團隊幾乎做不了決策,即便有特殊case,要不要解決、怎么解決都是美國團隊說了算。內部有時開玩笑,中國有點像美國團隊的‘傀儡’。”

而國內頭部玩家,要么團隊規模龐大,要么高強度封閉式開發,交付和執行力都更能滿足國內汽車客戶的需求。

英偉達的企業文化是,不輕易裁員。據了解,加入英偉達超過3年的員工,只要股票沒有太早拋掉,“基本都已經身家千萬元,相對財富自由,沒有卷起來的動力。”

這也難讓英偉達員工向車企“低頭”。有員工回憶,在跟奔馳開項目會時,甚至會有美國英偉達員工直接拍桌子,跟奔馳的人說“請記住我們是戰略合作關系,我們是平等的,我們不是甲乙方的關系”。

但Momenta、輕舟智航、元戎啟行等中國軟件公司正在為了生存而狂奔。Momenta創始人曹旭東曾告訴:為配套車企的量產速度,Momenta可以做到從開始合作到上車交付,硬件部署加上算法調試只需三個月。在輕舟智航的辦公室里,掛著標語:對客戶的無理要求,也要再挖三分。

“6個月中2-3個月處于拼搏狀態,內部覺得是合理的。”momenta員工說道。這可能不符合一部分員工的觀念,但有助于這家創業公司在輔助駕駛淘汰賽中存活下來。

英偉達也在試圖激發團隊活力。有知情人士告訴,黃仁勛已經在年初招募了前惠普人事主管Kristin Major,擔任公司高級副總裁,不少員工向猜測,“這是領著激發公司斗志的任務來的。”

今年6月早些時候,黃仁勛在英偉達巴黎GTC大會上預測:在不久的將來,所有移動的東西都將由機器人驅動,下一個領域將是汽車。

這個判斷足夠精準。車企人士告訴,同樣發力汽車市場的高通,這部分業務營收占比已經從2年前的1.2%,增長到如今接近10%,該公司正在將越來越多新技術應用于汽車芯片。

但英偉達在GPU市場建立的CUDANVlink等密不透風的生態壁壘,似乎難以轉化成汽車的護城河。不少合作車企都在觀望,英偉達的汽車芯片或者軟件業務是否會被放棄。

在中國這個智能汽車的最佳試驗田,正在密集插上別家的旗幟。