在浩瀚的宇宙中,兩位天文學(xué)家跨越國界,攜手揭開了新太陽系誕生的神秘面紗。她們分別是來自荷蘭萊頓大學(xué)的梅利莎·麥克盧爾與美國普渡大學(xué)的雷爾·范特霍夫,兩位科學(xué)家的背景如同她們的研究一樣,充滿了互補(bǔ)與協(xié)同。

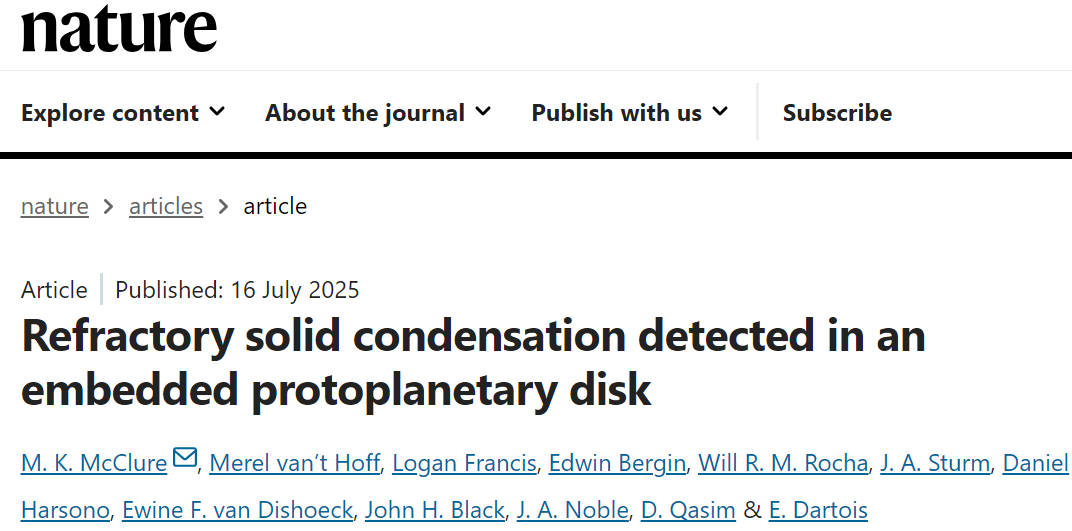

7月16日,麥克盧爾、范特霍夫及其團(tuán)隊(duì)在《自然》雜志上發(fā)表了一項(xiàng)震撼人心的研究成果:他們首次捕捉到太陽系誕生過程的珍貴畫面,精確記錄了一顆恒星周圍行星形成的初始階段。這一發(fā)現(xiàn),如同一扇窗,讓人類得以窺探太陽系早期的模樣。

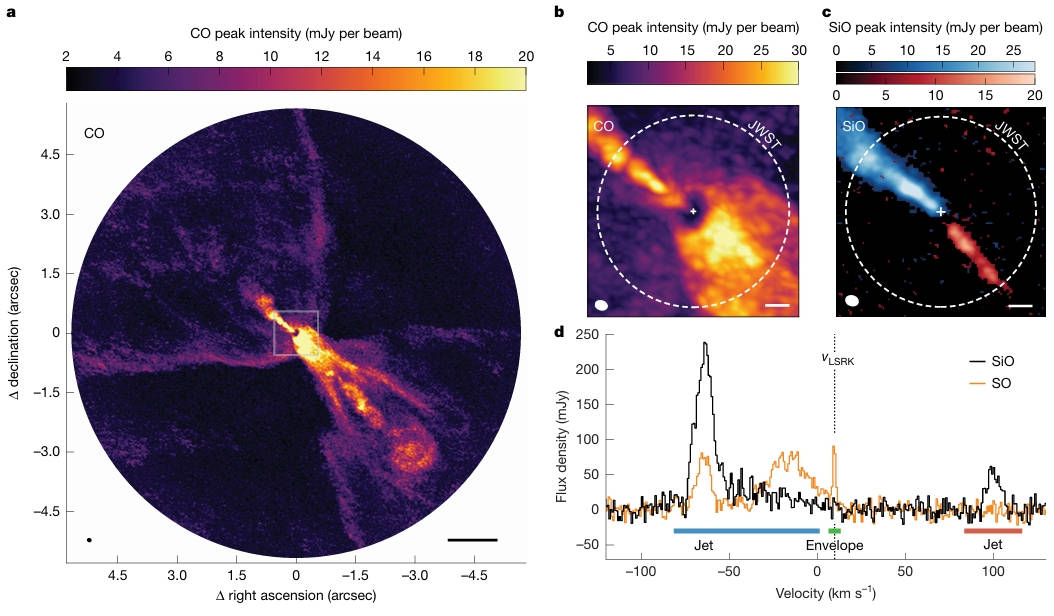

長期以來,科學(xué)家們夢寐以求能夠找到太陽系的“嬰兒照”,以此揭開太陽系起源的秘密。此次,研究團(tuán)隊(duì)利用阿塔卡馬大型毫米波/亞毫米波陣列與詹姆斯·韋伯太空望遠(yuǎn)鏡,將目光投向了距離地球約1300光年的獵戶座原恒星HOPS-315。這顆恒星正處于行星形成的黃金時(shí)期,其周圍的塵埃與氣體盤,正是孕育行星的搖籃。

HOPS-315的特別之處在于,它的星盤清晰可見,未被新生恒星噴射的氣流所遮擋。研究團(tuán)隊(duì)觀測到,在星盤內(nèi)部,熾熱的礦物顆粒正在凝聚,這是行星形成的最初階段。這些礦物中包含了結(jié)晶硅酸鹽,它們的存在標(biāo)志著行星形成的開始。此次觀測,不僅捕捉到了行星形成的“零時(shí)刻”,還首次確認(rèn)了行星系統(tǒng)形成的早期階段。

麥克盧爾與范特霍夫的研究,為人類理解太陽系的形成提供了寶貴的線索。她們發(fā)現(xiàn),HOPS-315周圍的星盤物質(zhì),與太陽系早期形成時(shí)的物質(zhì)相似,都富含耐高溫的礦物,如硅和鋁。這些礦物在極高溫度下凝結(jié),逐漸聚集形成行星的基石——星子。這一過程,與太陽系中地球、水星、金星和火星的形成有著驚人的相似之處。

麥克盧爾與范特霍夫的研究,不僅展現(xiàn)了她們在天文學(xué)領(lǐng)域的卓越才華,更體現(xiàn)了國際合作的力量。她們分別在美國和荷蘭獲得學(xué)位,并在不同的研究機(jī)構(gòu)工作,但最終匯聚一堂,共同見證了新太陽系的誕生。這一成果,不僅是科學(xué)上的突破,更是人類探索宇宙、理解自身起源的重要里程碑。