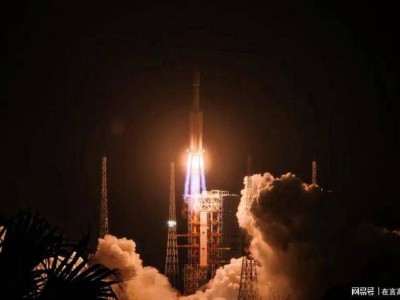

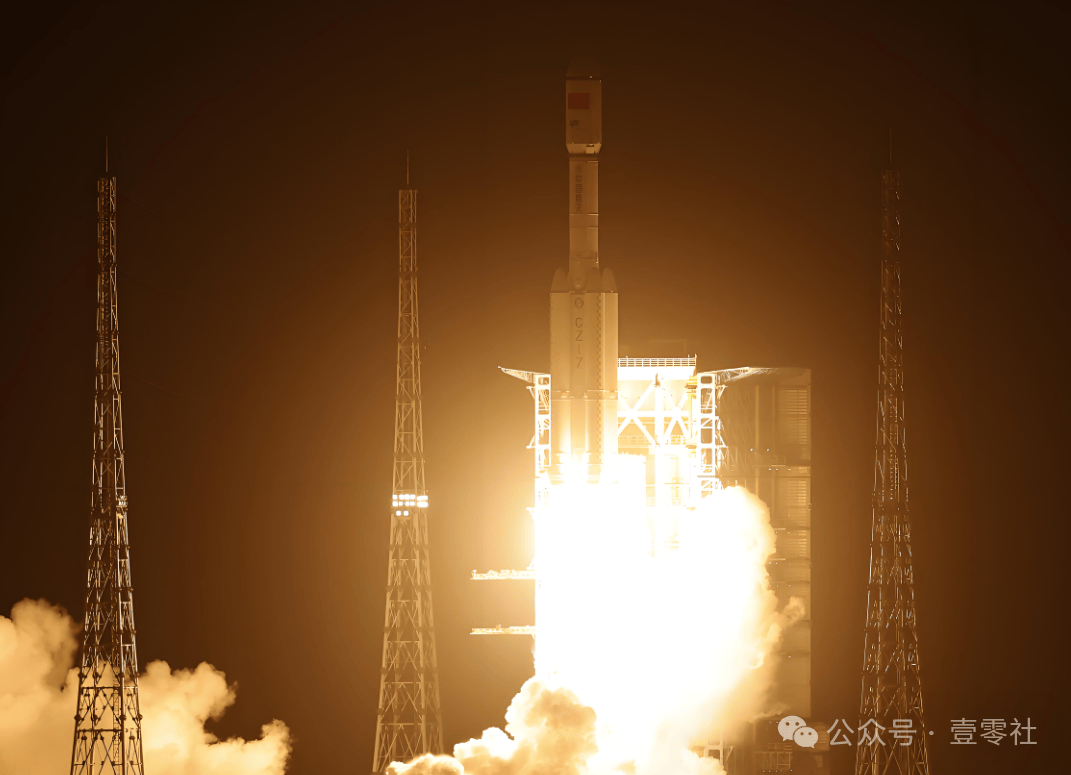

在晨曦初露之時,長征七號遙十運載火箭攜帶天舟九號貨運飛船,在海南文昌航天發射場劃破夜空,踏上前往中國空間站的旅程。約三小時后,天舟九號在400公里高的軌道上,以全自主模式與中國空間站天和核心艙成功對接,上演了一場太空中的“萬里穿針”。

此次任務中,天舟九號攜帶的6.5噸物資,不僅刷新了我國空間站應用與發展階段貨運飛船的載重紀錄,還超越了此前天舟八號的運輸量,成為全球現役貨運飛船單次運輸量的新高。這一成就標志著我國在空間物資補給領域邁出了堅實的一步。

據中國航天科技集團專家介紹,雖然6.5噸的載重量創下了新高,但并未超出飛船的設計范圍。通過不斷優化裝載方案,團隊成功釋放了更多裝載空間,確保了物資的順利運輸。此次任務不僅延續了快速對接的技術優勢,還在裝載重量和應急能力上實現了雙重突破。

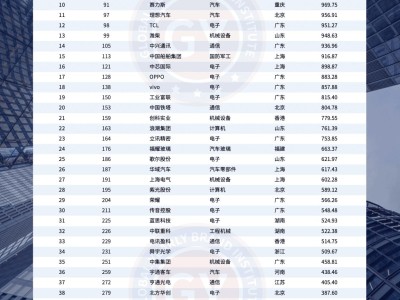

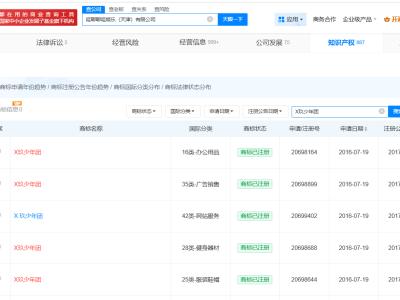

天舟九號作為空間站應用與發展階段組批生產的第四艘貨運飛船,其成功發射和對接標志著我國空間站物資補給體系的進一步成熟。此次攜帶的6.5噸物資中,包括了190余種航天食品,其中新增了近30種菜肴,飛行食譜周期也從7天延長至10天。尤為鮮桃首次進入太空,為航天員帶來了當季水果的鮮甜滋味。

除了物資補給外,天舟九號還帶來了健康保障方面的重大升級。兩套新一代飛天艙外服的使用年限從“3年15次”提升至“4年20次”,大幅提高了航天員出艙活動的任務頻率和安全裕度。同時,一套核心肌肉鍛煉裝置也讓航天員在太空中能夠進行深蹲、卷腹、屈伸等7種訓練動作,有效緩解了長期太空駐留導致的肌肉萎縮問題。

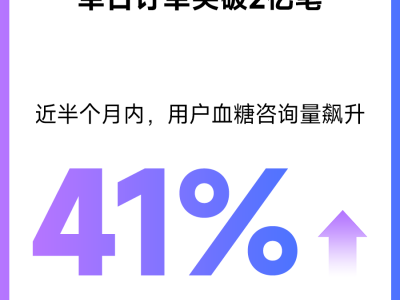

在科學實驗方面,天舟九號攜帶的776.5公斤科學實驗物資涵蓋了23項前沿研究項目,涉及多個研究所和高校。這些實驗將空間站打造成了連接太空與地面的獨特實驗室,為科學研究提供了寶貴的平臺。其中,腦類器官芯片實驗將研究太空環境對人腦的影響機制,為航天員長期駐留提供健康保障策略;肌肉萎縮研究則利用太空微重力環境加速探索干預策略;核酸藥物實驗則瞄準慢性疾病治療,旨在縮短研發時間,加快新藥臨床應用。

天舟九號任務還實現了我國貨運飛船首次具備3個月應急發射能力的突破。這一成就得益于創新的組批生產模式,使得后續貨船都具備任務備份能力,為空間站運營安全加上了“雙保險”。這一模式不僅提高了空間站在軌運營的安全性與冗余度,還為航天員長期駐留提供了堅實后盾。