當前汽車制造業似乎陷入了一種盲目追求極致參數的怪圈,用戶的實際需求被置于次要位置。這種趨勢不僅影響了車輛的設計邏輯,還連帶著讓嚴謹的汽車工程師們也開始偏離了實用的軌道,盲目跟風。

在互聯網思維“我可以不用,但你不能沒有”的驅使下,各大車企紛紛陷入了“滿電滿油”續航的競賽。有企業聲稱,其車型的滿電滿油續航能力可突破2000公里大關,這樣的數字聽起來令人咋舌。

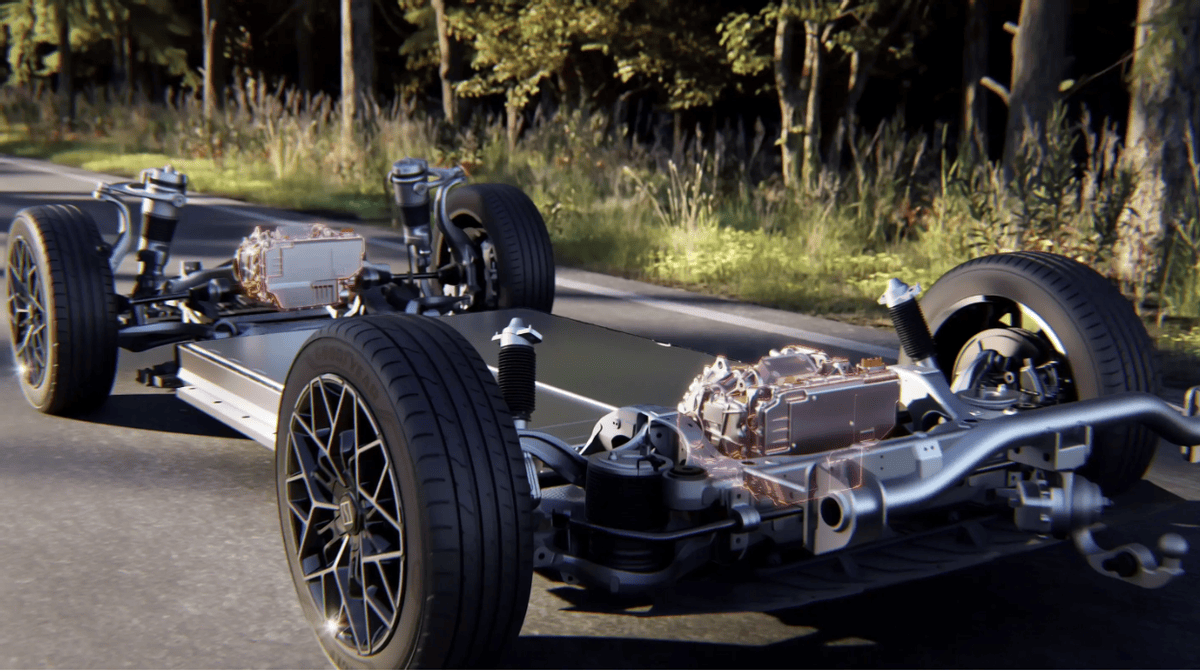

然而,這種對續航能力的過度追求,也帶來了新的問題。現代汽車普遍體積龐大,重量驚人,幾乎都在5米級別,這主要是為了給電池包騰出足夠的空間。一些品牌的新能源SUV,其油箱容量和電池包大小都達到了驚人的水平,比如某車型配備了50升的油箱和70度電的電池包,續航能力遠超同級對手。

工程師們如此設計,或許有其自身的考量,但在實用性上卻值得商榷。雖然這些車型標稱的純電續航能力接近400公里,但實際使用中,油箱往往成了擺設。對于純電動車主來說,城市中的充電樁已經足夠密集,每天行駛40公里已經算是長途,偶爾一兩天行駛100公里,70度的電池包也綽綽有余。

這種過度冗余的設計,不僅增加了造車成本,也讓消費者為一些幾乎用不到的功能買單。用戶花費更多的金錢,卻只是為了滿足一種情緒上的價值感,解決一種幾乎不存在的焦慮。

在燃油車時代,續航焦慮幾乎不存在。工程師們在設計時已經充分考慮到了這一點,會在油量接近耗盡時提前發出預警,確保車輛不會因缺油而拋錨。而在混動車領域,這種大油箱加大電池包的設計則顯得尤為突兀。畢竟,混動車可以加油,卻為何要配備一個比電動車還大的電池包?這樣的設計,無疑增加了消費者的購車成本。