雷軍被“神化”,小米能走多遠?

最近小米汽車又刷了一波存在感——YU7首小時鎖單量突破28.9萬臺,直接預定2025年上半年“現象級爆款”席位。

在新能源汽車賽道競爭已趨白熱化的當下,小米SU7的交付表現堪稱“現象級速度”:上市僅15個月,累計交付量已突破30萬臺,提前完成全年目標。雷軍在社交平臺發文致謝:“感謝所有車主朋友們的信任,我們將持續努力,用十倍投入認真造車。”

30萬輛車什么概念?這個數字有多驚人?蔚來2024年全年汽車交付量才22輛,換句話說,小米SU7僅用一年時間,就達到了蔚來10年累積的銷量高度。這種跨越式增長,讓小米汽車在紅海市場中撕開了一道口子。

汽車業務高歌猛進的同時,小米的生態版圖也在持續擴張:手機業務穩居國內前三,智能音箱市場與小度、天貓精靈形成三足鼎立之勢,前不久更發布自研芯片“玄戒O1”和“玄戒T1”,補上了造芯領域的最后一塊拼圖。

而站在舞臺中央的雷軍,正被網友捧為互聯網時代的“新神”。公眾場合永遠是“謙謙君子”模樣——演講時90度鞠躬、為車主親自開車門,親民形象圈粉無數。

截至2025年7月,其抖音賬號粉絲量已突破4500萬。網友總結他的“完美人設”:不裝不端不爹味,不狂不躁不油膩,會寫代碼懂營銷,1米81的身高保持得當,既像言情小說里的“行走肖奈”,又是雙商在線的霸道總裁原型。

不過,并非所有人都買賬——比如貓王音響創始人曾德鈞。

曾德鈞何許人也?

曾德鈞何許人也?

公開資料顯示,他是中國音響圈的老炮兒,是國內第一臺Hi-Fi膽機設計者,他創立的貓王音響憑借復古實木風格圈粉科技發燒友,年銷售額一度逼近5億元。

2025年,這位年近70歲的創業者將品牌升級為“貓王妙播”,推出一系列接入火山、DeepSeek等前沿AI系統的智能音響,延續著“活到老折騰到老”的創業熱情。

曾德鈞與雷軍的恩怨,要追溯到10多年前。

根據曾的自述,2013年,曾德鈞帶著一個“智能音箱”項目,受順為資本(雷軍的投資機構)邀請,前往北京洽談合作。然而,雷軍在聽完項目介紹后,僅僅撂下一句“智能音箱有什么用?不要浪費時間”,便直接離場,連基本的禮貌回應都沒有。

這段經歷成為曾德鈞心中難以釋懷的結。今年6月,貓王音響創始人曾德鈞在社交媒體上發布視頻,公開批評小米CEO雷軍“網上形象高大上,私下表現拙劣”,甚至表示自己家里從未買過小米產品。

這番言論瞬間在網絡上引發熱議,網友們迅速分成兩派。一派支持曾德鈞,認為他“敢說真話”。他們覺得“終于有人敢揭穿資本大佬的真面目”,還有人指責雷軍“店大欺客”“資本傲”。

另一派則質疑曾德鈞“蹭熱度”“碰瓷營銷”。他們認為,曾德鈞翻出十年前的舊事,可能是為了給自身品牌炒作;也有人覺得他是因為項目被拒而心生怨恨,故意惡意抹黑。

畢竟,在商業合作中“看走眼”是常有的事,雷軍作為投資人,一年要看很多項目,他當年的拒絕,可能更多是基于商業邏輯的考量,至于現場的言辭,目前我們還沒有資料能查證到底是如何交流的,目前也沒有人公開出來證實現場到底是如何說的,應該也沒人愿意再去翻十多年前的記憶了,或者已經忘記了。

事件發酵后,小米公關總經理王化曬出2013年順為資本會議記錄反擊,稱當時討論項目為“多房間Wi-Fi系統”而非智能音箱,并強調“始終尊重創業者”。

面對輿論壓力,曾德鈞隨后發布澄清視頻,表示對雷軍沒有個人意見,呼吁媒體別斷章取義,但有意思的是,該視頻很快被刪除。

最終他以軟化姿態收場:自稱69歲不該挑戰“市場大鱷”,決定回歸產品研發,同時暗指遭遇水軍攻擊和生活困擾,質疑“資本一手遮天會破壞商業環境”。

這些年,懟過雷軍的那些人

當然,曾德鈞并非首個公開與雷軍“交鋒”的業界人物,余承東與雷軍的恩怨同樣跨越了十年周期,且更為人津津樂道。

時間回溯至2015年,華為憑借Mate系列站穩高端市場之際,余承東曾在微博隱晦諷刺小米為“屌絲品牌”(雖迅速刪除),此舉引發雷軍在發布會上打出“生死看淡,不服就干”的標語反擊。

2018年小米MIX3發布會,雷軍直接喊出“干翻華為”的口號,將雙方矛盾進一步激化;而到了2023年,雙方甚至對簿公堂,華為向小米提起專利侵權訴訟,這場商業紛爭正式升級至法律層面。

如今,小米下場造車,SU7一經推出便迅速走紅,雙方戰場從手機領域轉移到了汽車領域。

在深圳未來汽車先行者大會上,余承東直言:“某公司有強大流量能力,只做一款車就賣爆了,雖然它的產品可能不那么好……按華為的質量標準,有些車廠的車一臺都不能發貨。”

幾小時后,雷軍迅速展開反擊。他在微博曬出小米SU7五月交付2.8萬臺的喜報,并配文:“剛學會這么一句莫言名言:詆毀本身就是一種仰望。”不過,這條微博隨后悄然被刪除。

小米高管團隊也紛紛隨聲附和。盧偉冰搶先回應稱:“詆毀本身其實就是一種向對方靠攏的行為。”同時,他還著重指出,小米是憑借著極為強大的產品能力,秉持著投入十倍精力去打造一輛優質汽車的那份決心,才贏得了市場。

隨后,小米汽車的副總裁李肖爽也表示:“詆毀這種行為,本身就像是一種獨特的信仰。”

除了余承東,東風日產高管黃照昆也曾卷入與小米的口水戰。

就在上個月,黃照昆在微博轉發小米YU7訂單數據時,稱“3分鐘大定20萬臺意味著用戶要等一年以上,這種營銷策略易引發非理性情緒”,甚至直言“任何國家都沒有這種愚忠的品牌粉絲”。

言論迅速引發網友和大V圍攻,指責黃照昆“不尊重消費者”“貶低競品”。鑒于小米已公布YU7產能規劃,黃照昆的質疑更顯牽強。當日下午,黃照昆刪除微博并道歉,稱“言論失當,未恪守職業嚴謹性”。

從手機到汽車,從余承東到黃照昆,雷軍的對手在變,但市場競爭的本質未變——口水戰背后,是企業對行業話語權的激烈爭奪。

小米SU7單月交付2.8萬臺的成績,對于一個汽車行業的“新玩家”而言堪稱驚艷。相比之下,鴻蒙智行旗下問界、智界、享界等多個品牌2024年總銷量為44.5萬輛,平均到單個品牌并不突出。

而東風日產近年來面臨銷量下滑、工廠關閉、利潤轉虧的困境,小米的高速發展,無疑觸動了傳統車企最敏感的神經。

回歸產品,做好交付

2025年初長安汽車全球伙伴大會上,長安汽車董事長朱華榮感慨道:“雷軍那天發布汽車所獲得的關注度,是我們平常車企的40倍。40倍的概念就是我要講40次,才能達到那個聲量和關注度,所以我們必須轉型。”

朱華榮

朱華榮

這場由華為與雷軍開啟的“流量革命”,正在重塑汽車行業的生存法則。

傳統汽車營銷依賴線下展會、試駕活動、傳統媒體投放及經銷商網絡,但在信息碎片化時代,這些手段傳播效率低、互動成本高、難以獲得用戶認同。而雷軍憑借個人IP打造的新范式,讓小米在節省巨額廣告費的同時實現內容裂變式傳播。

就連周鴻祎也評價道:“小米靠雷軍的個人IP,在互聯網短視頻的營銷宣傳上,應該說省了10億元的廣告費,甚至我都估低了。”

作為全網粉絲超4500萬的“勞模創作者”,雷軍同時運營抖音、微博、視頻號等五大平臺,其個人影響力直接轉化為品牌勢能,為小米帶來認知度和銷量的同步提升。

更關鍵的是,小米構建了“主賬號+高管矩陣+粉絲UGC”的三位一體傳播機制:盧偉冰、王騰、許斐等高管通過個人賬號IP,從不同維度補全品牌人格,形成立體化傳播網絡。這種模式讓傳統車企望塵莫及。

增長黑盒Growthbox的調研報告揭示了這種模式的實效性。2024年5月對50位小米SU7車主和100位準車主的調研顯示,下單理由前三位是性價比、品牌信譽和創始人魅力,97%的受訪者認為雷軍對小米有積極影響。

Weber Shandwick《品牌與威望》報告則從數據層面揭示規律:66%的消費者會因CEO威望影響對公司及產品的看法,49%的公司威望取決于CEO形象,市場價值最高60%取決于公司威望。

盡管眾多企業家效仿雷軍打造個人IP,但成效顯著者寥寥。余承東借助央視級資源做訪談首月漲粉200萬,卻因風格偏硬、缺乏互動導致后期增長趨緩;李書福連線俞敏洪探訪吉利衛星工廠,回顧企業發展歷程,但內容更新缺乏持續性;魏建軍時隔13年發微博卻基本不互動,被諷“空殼IP”。

再問一個更深的問題,企業家做IP就一定好嗎?也是未必的。

馬云曾警示:“人可以把你神化,但你千萬不能把自己神化。”在當下語境中,被神化的企業家更需主動拒絕這種標簽。當IP影響力遠超產品力時,容易出現“頭重腳輕”的失衡——順風局時流量為產品加持,逆風局時卻可能成為口碑崩塌的杠桿。

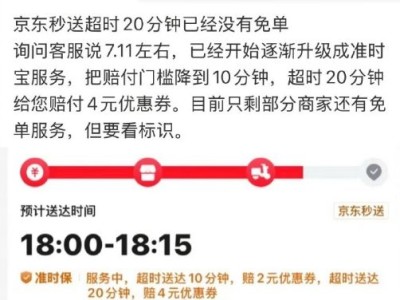

雷軍7月初的直播便暴露了這種風險。他在提及競爭品牌時表示“急著用車可以看看新能源國產車,Model Y也不錯”,引發部分車主和意向用戶強烈不滿。

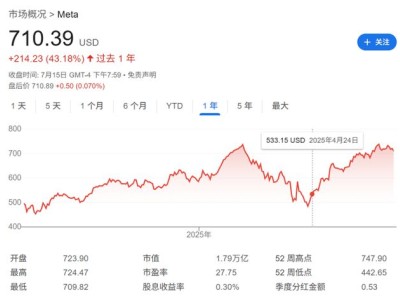

而且,直播全程回避鎖單交付延期、定金退訂機制等核心問題,僅以數據陳述、產品介紹和段子調節氣氛,被彈幕指責“避實就虛”,甚至評價“像在講段子而不是解決問題”。次日開盤,小米港股股價迅速下跌,盤中跌幅一度超過5%,市值蒸發近400億港元——這印證了流量反噬的潛在危險。

再回到曾德鈞,十二年前那場會面,商業判斷的差異本屬常態,但曾德鈞“就像吃了蒼蠅一樣惡心”的感受,源于雙方對溝通的期待和理解有著巨大的差異。希望這件事情也就從此過去,大家各自安好,做好自己的產品即可,時間會說明一切。

總之,當消費者期待“更多選擇、更好體驗”時,企業要做的不僅是制造“網紅CEO”,更是回歸“做好產品、兌現承諾”的商業本質。

畢竟,流量可以點燃話題,但產品才能點燃市場。任何營銷奇跡的終點,永遠是用戶手中的產品體驗。

參考資料:

1、《雷軍直播刺痛全網,小米一夜暴跌400億!》電商天下

2、《雷軍徹底翻盤》電商之家

3、《雷軍,是時候主動走下神壇了》人人都是產品經理