近日,汽車行業內傳來重磅消息,北汽福田與戴姆勒卡車的合資項目或將走向終結。雙方共同打造的“福田戴姆勒”企業正面臨前所未有的經營困境,特別是奔馳重卡國產化后,銷量急劇下滑,2024年僅售出1699輛,虧損額超過27億元,這一沉重打擊直接拖累了北汽的利潤表現。

回溯至2007年,北汽福田與戴姆勒曾嘗試通過“曲線合資”的方式攜手,然而這一計劃最終未能成行。當時,戴姆勒計劃以遠低于市場價的每股2.76元認購福田24%的股份,此舉因涉嫌技術封鎖和國有資產流失風險而被監管部門否決。

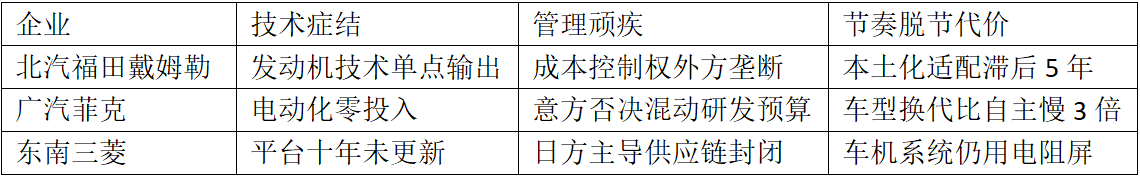

時至今日,合資企業“福田戴姆勒”的困境再次將合資模式的問題推向風口浪尖。奔馳重卡國產化后的銷量暴跌和巨額虧損,成為了壓垮這段合作的最后一根稻草。事實上,合資車企近年來的潰敗并非偶然,而是多重結構性矛盾累積的結果。

技術主權之爭是其中的核心問題之一。過去,外資車企長期壟斷核心技術,如發動機和三電系統,而在北汽戴姆勒的合作中,奔馳拒絕支持福田開發具有全球競爭力的產品。然而,電動化時代的到來使得技術優勢發生了反轉,自主品牌在創新配置和智能駕駛專利方面遠超合資品牌。

節奏錯位也是導致合資車企困境的重要因素。全球汽車市場通常遵循“五年迭代”的規律,而中國市場則以驚人的“一年革新”速度前進。智能化代差尤為明顯,自主品牌智能座艙的迭代周期遠短于合資品牌,而合資品牌在面對市場變化時往往決策鏈條冗長,導致錯失良機。

成本與品牌溢價的雙重壓力同樣困擾著合資車企。奔馳重卡國產化后的定價遠高于本土競品,但智能化配置卻落后,陷入了“高溢價低價值”的尷尬境地。同時,隨著國六B排放標準的實施,燃油車成本劣勢進一步凸顯,合資車的利潤空間被大幅壓縮。

股東之間的博弈也是導致合資車企合作破裂不可忽視的原因。股比放開后,外方往往尋求更大的控制權,而中方則不愿成為“代工廠”。文化沖突和制度差異進一步加劇了雙方之間的矛盾。

然而,在中國車企悄然崛起的背景下,外資車企的故步自封顯得尤為突出。2023年,中國汽車出口量首次超越日本,成為全球最大的汽車出口國。奇瑞、比亞迪等品牌在海外市場上大放異彩,從技術、供應鏈到全球化運營等方面實現了對外資車企的全面超越。

比亞迪的刀片電池和蔚來的換電專利等技術成果被國際車企所認可,甚至反向輸出給外資品牌。寧德時代作為全球電池行業的領頭羊,吸引了大眾等跨國車企的合作。廣汽埃安的新能源汽車全套生產技術也成功輸出到泰國。

中國車企的全球化戰略也展現出新的范式。比亞迪在墨西哥通過金融杠桿撬動市場,奇瑞在摩洛哥依托本地經銷商網絡迅速打開市場。這些成功案例不僅提升了中國車企的品牌影響力,也為全球汽車市場的競爭格局帶來了深刻變化。

面對中國車企的強勁勢頭,跨國車企不得不放下傲慢,探索新的突圍路徑。從市場份額的逆轉、研發主權的讓渡到反向出海和生態聯盟的形成,合資模式正在經歷前所未有的重構。未來的合作將不再是“誰主導誰”,而是“誰能補全誰的生態位”,平等化、全球化和敏捷化將成為新的合作規則。